哲学書で培う論理的思考力

哲学書を読むことは、単に難解な言葉を理解するための作業ではありません。それは、複雑な考えを組み立てたり、反論をするための論理的思考力を養うための絶好の訓練になります。この力は、国語の読解問題や社会科の評論問題にも大いに役立ちます。

たとえば、ニーチェの『ツァラトゥストラはこう言った』では、抽象的で深遠な思想を理解する必要がありますが、その過程で培われる「物事を深く考える力」は、どんな学問にも通じる力です。

試験では、与えられた文章の意図を読み解く力が求められますが、哲学書を読み込むことで、そんな力を自然と養うことができます。

小さなステップで始める読書習慣

「哲学書なんて難しそう」と思うかもしれませんが、最初から一気に長い本を読む必要はありません。

むしろ、少しずつ読み進めることが重要です。例えば『ちくま評論選』や『現代思想』など、短い記事が集められた本(雑誌)から始めてみてください。

これらは哲学や社会問題に関するエッセンスを短時間で吸収できるため、時間がない中でも読書習慣を作りやすいです。徐々に、難易度の高い本にもチャレンジできるようになるでしょう。

「考える力」を高めることが成績アップに繋がる

成績アップの鍵となるのは、知識の詰め込みではなく「考える力」を高めることです。哲学書や評論を読むことで、抽象的な思考や、複雑な内容を整理する力を身につけることができます。これらの力は、文章の要点をつかむ能力や、問題を論理的に解決する力に直結します。

たとえば、国語の現代文で出題される「この文章の筆者の意図は何か?」という問題に対して、抽象的な内容を読み取る力が役立ちます。哲学書を通じて、深く掘り下げて考える癖をつけていくと、試験でも冷静に問題を解くことができるようになります。

知識を深めるためのステップアップ

『東大教師 青春の一冊』を参考にするのも効果的です。こちらでは、東大の教師たちが自らの成長に影響を与えた一冊を紹介しています。

これを読むことで、いかに一冊の本が学問の道を切り開く手助けになるかがわかります。読書を通じて、知識だけでなく、考え方の幅を広げることができます。

また、自分に合った本を選ぶことで、無理なく読書を続けることができます。自分が興味を持つ分野から入って、徐々に知識を広げていけば、成績アップに大いに役立つでしょう。

このように、哲学書を読むことで得られる論理的思考力は、成績アップのために大きな助けとなります。最初は難しさを感じるかもしれませんが、一歩一歩進むことで、確実に学力向上に繋がるでしょう。

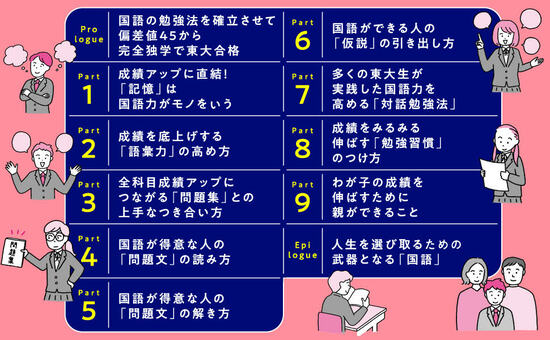

※本稿は、『成績アップは「国語」で決まる! 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。