「いい人になるのはやめなさい」と言われても、つい“いい人”になってしまい、部下に強く言えない。だが、上司からは次々とノルマがふってくる。なのに、部下は一切動いてくれない…そんな悩める人たちにお薦めなのが、「シリコンバレーで爆発的に広がっているストイシズムに基づく新しい人生観が身につく」「単なるお金の増やし方ではない“画期的な金融哲学書”」と話題の世界的ベストセラー『THE ALGEBRA OF WEALTH 一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』(スコット・ギャロウェイ著)だ。本書を絶賛する「絶対達成コンサルタント」の横山信弘氏の特別寄稿第2弾をお届けする。(構成/ダイヤモンド社・寺田庸二)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「夢ハラ」「WILLハラ」の現実

「またやりたいことを聞かれた」

そう言って肩を落とす若手社員がいた。

上司からの「夢はないのか?」「何かやりたいことはないのか?」という問いかけに、うんざりしているという。

今でも多くの職場で「やりたいこと探し」を若者に強要する上司がいる。

しかし、これは「夢ハラ」「WILLハラ」と呼ばれる、れっきとしたハラスメントだ。

確かに明確な夢や目標を持つ若者もいるだろう。

しかし実際には、そうでない人のほうが圧倒的に多い。

そして、それは決して悪いことではないのだ。

そこで今回は「夢ハラ」「WILLハラ」の問題点と、本当に大切なキャリアの考え方について紹介したい。

部下育成に悩む上司や、キャリアに迷う若手社員は、ぜひ最後まで読んでいただきたい。

「夢がない」は本当にダメなのか?

「君は将来何がしたいんだ?」

「夢も目標もないなんて、どうするつもりだ」

こんな言葉を投げかける上司が、いまだに多い。

上司は善意のつもりかもしれない。

しかし、これは若者を追い詰める危険な行為だ。

なぜなら、ほとんどの人は明確な夢など持っていないからだ。

私は年間5000名以上の経営者や管理職と話をする機会がある。

その中で「若い頃からこの仕事がしたかった」という人は、極めて少ない。

「新卒で入った会社が倒産して、たまたま今の業界に」

「親戚の紹介で入社したら、いつの間にか部長になっていた」

「本当は公務員になりたかったけど、縁あって製造業で働いている」

こんな話ばかりだ。

つまり、今成功している人たちも、最初から明確なビジョンがあったわけではない。それなのに、なぜ若者にだけ「夢」を求めるのか。

8割が「川下りタイプ」という事実

キャリアプランには「キャリアアンカー論」と「プランドハプンスタンス論」がある。

確固とした自分のキャリアゴールを見据えたうえで自己研鑽を繰り返し、働く環境を自らの意志で選択するのが「キャリアアンカー型」。

偶然、身を置いた場所で努力し、仕事をしていく中で自らのキャリアが肯定的に発展していくというスタイルをとるのが「プランドハプンスタンス型」だ。

ただ、どちらもネーミングが覚えにくいため、私は「山登り」と「川下り」にたとえて言い換えて紹介している。

驚くべきことに、調査によれば、8割の人が「川下り型」なのだ。

つまり、ほとんどの人は偶然や出会いによってキャリアを築いている。

(3年や5年ぐらいのスパンなら「山登り型」もあるだろうが、10年や20年という長いスパンで考えると、ほとんど「川下り型」になるのは当然だろう)

この事実を知らない上司が、「夢を持て」「目標を明確にしろ」と迫るのは、まさに的外れ。8割の人には当てはまらないアドバイスを押し付けているのだ。

「夢ハラ」がもたらす3つの問題点

さて、夢を持つことや、やりたいことを見つけるように強要することで、どのような問題が生じるのだろうか。

次の3つの問題点を紹介したい。

(1)自己肯定感が低下する

(2)短絡的なキャリアを選択する

(3)本来の強みを見落とす

それでは、一つひとつ解説していこう。

(1)自己肯定感が低下する

「スキルが足りない」「勉強不足だ」と注意されるならともかく、

「夢の一つもないのか」「やりたいことぐらい何かあるだろ」

と責められると、ひどく傷つく人がいる。

そういう人は「夢がない自分はダメだ」という思い込みが生まれるのだ。

当然、自信を失い、自己肯定感も落ちてしまうだろう。

本来なら目の前の仕事に集中すべきなのに、「やりたいこと探し」に時間を浪費してしまう人もいる。

(2)短絡的なキャリアを選択する

上司からプレッシャーをかけられ、焦って無理やり「夢」をつくろうとすると、どうなるか?

その結果、よく考えもせずに転職や起業に走ることがある。

本当は今の職場で成長できるチャンスがあるのに、それを見逃してしまうのだ。

(3)本来の強みを見落とす

いちばんの問題は、「自分のやりたいことは何か?」と自問自答しているうちに、「やりたいこと」ばかりに目を向けてしまうことだ。「自分のできること」を軽視する。

実のところ本人には素晴らしい強みがあるのに、それに気づかない。強みを活かせば大きな成果を出せるのに、その機会を逃してしまうのだ。

なぜ強みに「フォーカス」すべきなのか?

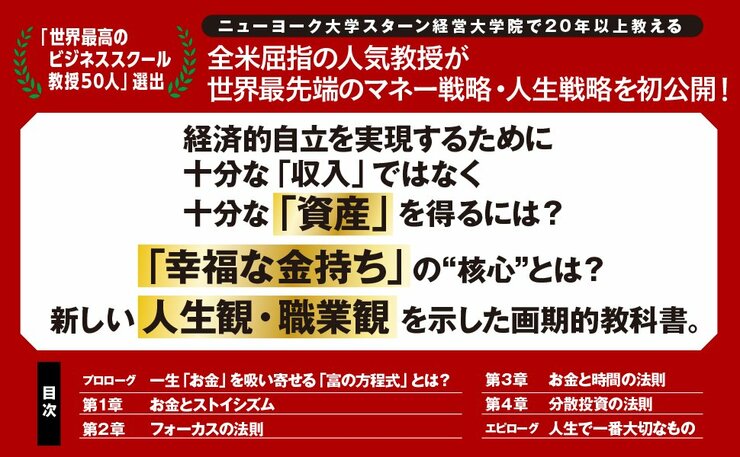

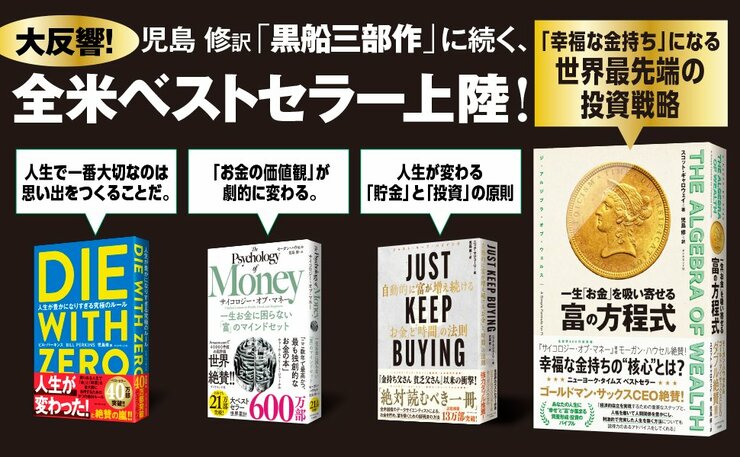

ニューヨーク大学スターン経営大学院で20年以上教えている、全米屈指の人気教授スコット・ギャロウェイのベストセラー『一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』では、ハッキリと「夢を追い求めるべきではない」と書かれてある。

書籍から引用してみよう。

しかも、鉄鋼業などの地味な産業で財を成している人が多い。

しかし、あなたがすべきことは、夢を追いかけることではなく、自分が能力を発揮できる仕事を見つけ、忍耐強く数千時間を費やして技能を磨き、道を究めることだ。

そうすると、自分が成長している感覚や、技能が向上している感覚が得られ、十分な収入がもらえ、まわりから認められ、業界の仲間も増える。

その結果、その仕事が何であれ、情熱を傾けられるようになる。

本書の主張はとても明快だ。

「人生は何に『フォーカス』するかで決まる」と書かれてある。

フォーカスすべきは「夢」や「やりたいこと」ではなく、自分の「強み」。

見つけるべきは「夢」ではなく「強み」なのだ。

ある営業部の若手社員の話をしよう。

彼は社会に出る前から「特にやりたいことがない」と悩んでいた。

しかし、彼には素晴らしい強みがあった。

誰とでもすぐに打ち解けられる人懐っこさだ。

決してコミュニケーション能力が高いとは言えなかったが、世代が違う人とも臆することなく話すことができた。

本人はまるで意識していなかったが、上司はその強みに着目。新規開拓営業を任せた。

すると彼は水を得た魚のように活躍し始めた。

3年後には営業成績トップになり、今では後輩の指導も任されている。

「やりたいことは今でもよくわかりません。でも、この仕事で成果を出せることが嬉しい」

彼はそう語る。夢がなくても、強みを活かして成功できる好例だ。

夢から逆算するのではなく、強みから積み上げる。

『一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』に書かれてあるとおり、「強み」にフォーカスし、時間をかけて熟達することだ。そうすれば自然と情熱が湧き出てくる。

まとめ

本当に「夢」や「やりたいこと」がある人は、そのことを主体的に上司に打ち明けるだろう。そんな情熱あふれる人がいれば、しっかり応援すればいい。

しかしそのような明確なものがない場合、「夢」を押し付けてはいけない。

悩んでいる若者がいたら、「ほとんどの人は『川下り』の人生だ。

『山登り』もいいが『川下り』も面白いぞ」と勇気づけてあげよう。

そして、その人の「強み」を見つけて、伸ばすサポートをするのだ。

『一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』はお金の本に見えるが、上司と部下のマネジメントスキルを一段アップさせてくれる有益な書でもあるのだ。

(本書は『THE ALGEBRA OF WEALTH 一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』に関する書き下ろし特別投稿です)

企業の現場に入り、営業目標を「絶対達成」させるコンサルタント。最低でも目標を達成させる「予材管理」の考案者として知られる。15年間で3000回以上のセミナーや書籍やコラムを通じ「予材管理」の普及に力を注いできた。現在YouTubeチャンネル「予材管理大学」が人気を博し、経営者、営業マネジャーが視聴する。『絶対達成する部下の育て方』など「絶対達成」シリーズの著者であり、多くはアジアを中心に翻訳版が発売されている。