体を売らず妾にもならず文章で稼ぐ「女性職業作家」第1号

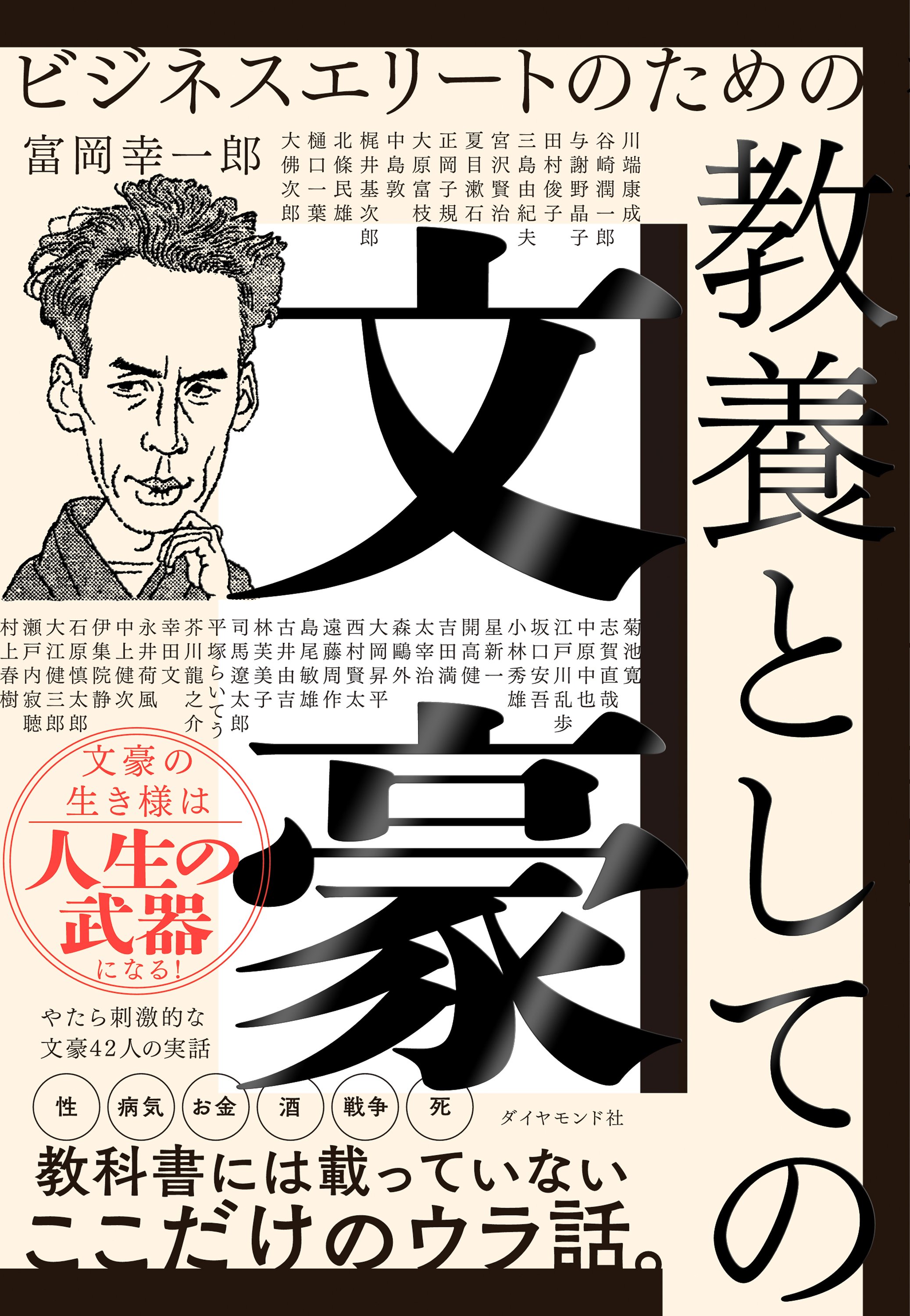

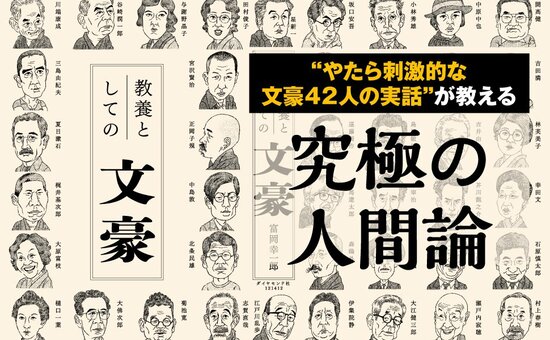

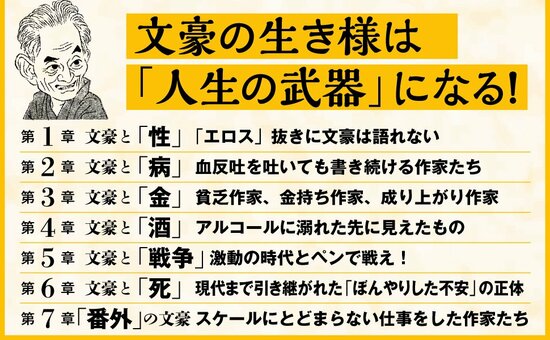

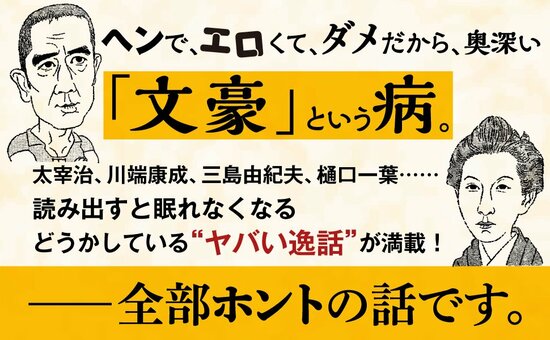

正気じゃないけれど……奥深い文豪たちの生き様。42人の文豪が教えてくれる“究極の人間論”。芥川龍之介、夏目漱石、太宰治、川端康成、三島由紀夫、与謝野晶子……誰もが知る文豪だけど、その作品を教科書以外で読んだことがある人は、意外と少ないかもしれない。「あ、夏目漱石ね」なんて、読んだことがあるふりをしながらも、実は読んだことがないし、ざっくりとしたあらすじさえ語れない。そんな人に向けて、文芸評論に人生を捧げてきた「文豪」のスペシャリストが贈る、文学が一気に身近になる書『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)。【性】【病気】【お金】【酒】【戦争】【死】をテーマに、文豪たちの知られざる“驚きの素顔”がわかる。文豪42人のヘンで、エロくて、ダメだから、奥深い“やたら刺激的な生き様”を一挙公開!

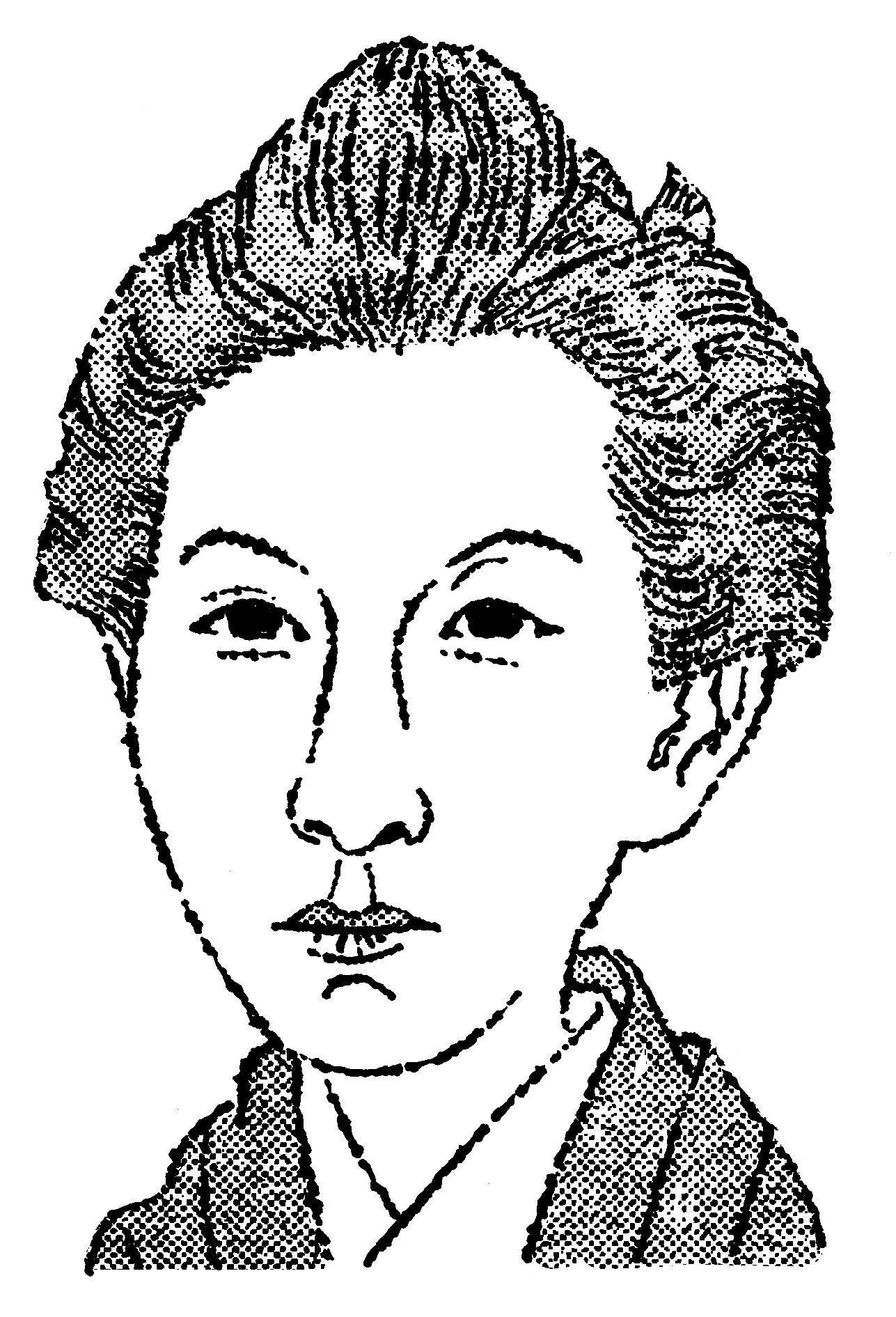

イラスト:塩井浩平

イラスト:塩井浩平

東京生まれ。本名・樋口奈津。代表作は『にごりえ』『十三夜』『たけくらべ』など。2004年から5000円札の肖像に採用された明治時代の小説家。東京府の下級官吏だった父の家庭に、次女として生まれる。幼少期から知的好奇心が旺盛で歌人・中島歌子の私塾「萩はぎの舎や」に14歳で入門。文学の道を志すも事業に失敗した父が亡くなり、17歳で借金を肩代わり。母とともに生計を立てるため商売するも儲からず……と、お金の悩みが尽きないなか死に物狂いで生き、日本初の女性職業作家となる。明治29(1896)年、肺結核により24歳で夭折。

高尚な文豪のイメージを超えて――弱者へのまなざし

一葉といえば、旧5000円札の顔としても知られる文豪で、それゆえに高尚でとっつきにくい印象を持っていた人がいるかもしれません。

しかし、一葉が短い生涯を通してとり組んできたのは、社会の成長からとり残された人々だったのです。

自分自身も貧困に苦しみ、アンダーグラウンドでも生き生きと生活する人々の懐に入っていった経験を作品に結晶させているところが、一葉の作品の見どころです。

「体を売れ」と言われても、小説を書くことを選んだ

職業作家として生きる決意をした一葉ですが、借金の肩代わりに「体を売れ」「妾になれ」と言われたことも、何度かあったようです。

当時、お金を返すためにそのような選択をする女性は少なくなかったようですが、そういう誘いを一葉は突っぱねて、あくまでも小説を書くことにこだわり続けたのです。

「食べるために書く」第一号の女性職業作家

女性職業作家というと田村俊子もそうですが、とにかく食べるために小説を書いたという意味では、一葉が「女性職業作家」として第1号でしょう。

貴族の遊びから、生活の糧へ

もともと日本文学は、紫式部や清少納言など、時間もお金もたっぷりある貴族たちの遊びとして、徒然に書き綴ったものが発展してきた面があります。

その点、明治以降の近代化という新しい日本で、初めて「女性職業作家」という立場に立ったのが一葉です。

旧五千円札の一葉に宿る気配

2024年7月から、5000円札の顔は樋口一葉から津田梅子に変わりました。私としては、ぜひ樋口一葉の顔が印刷された旧5000円札をとっておいてほしいと思います。

旧5000円札に印刷された一葉の表情を見ていると、明治の社会の陰を必死に生きた彼女の息遣いが聞こえてくるような気がするのです。

わずか14ヵ月で名作を遺した奇跡

親の借金を背負わされ、とにかくお金がなく、それでも「小説で稼ぐ」という意志を貫き通そうとした。

物書きとして活躍したのはたった14ヵ月と短いですが、これだけ後世に残る作品を書いたということは、明治以降の女性作家たちに大きな影響を与えたと思います。

※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。