国は責任を追及されるのを恐れて、認諾を選んだものと思います。どうせ支払うお金は税金ですから、そのほうが楽だと思ったのだと思います。これは裁判官の怠慢のせいではないのですが、印象的だったので付記しておきました。

ちなみに、刑事事件では和解という制度はないので、和解による労力の減少という点は民事裁判官の役得といってもいいでしょう。裁判官も勤労者としての利害関係があるということを、国民も当然知るべきです。裁判官の勤労者としての一面を正当に評価して、裁判官の心情がどのように動くかということも知る必要があります。できるなら楽をしたいという勤労者としての裁判官の心情というものは影響力が大きくて、この点を知らなければ、国民レベルの目からしても、法律専門家の目からしても正当な議論はできないと思います。こういう点からしても裁判官の俗人としての生活ぶり、考え方が透けて見えるだろうと思います。

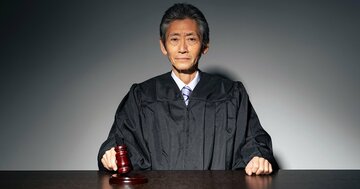

死刑と暴力団判決の重圧

裁判官の心の葛藤と恐怖

判決を決めるためには一定の決断力が必要です。微妙な事件では特にそうです。裁判は、どちらが勝つか負けるか最終的に決めなければならない仕事ですから、これは当然のことかと思います。ただ、死刑か無罪かということになると、決断力といっても重いですよね。常識ではちょっと理解し難いほど心労が増えるでしょう。それが仕事だといえばそうなんですが、やはり決断というのは重いものだなと思います。

思い返すと、死刑判決の前に心理的に不安定であった裁判官がいました。裁判官室の席に座っても落ち着かず、昼食も取れない様子でした。判決後もこの件を話題にしがたい雰囲気でした。他の人にはわからないご苦労があったのだろうと推察するしかありませんでしたが。

また、誠に恐いけれど、暴力団員に判決を下すこともありました。私は普通に淡々と事件を進めましたが、傍聴席は暴力団員らしき人たちでいっぱいです。不安の心理は否定できません。