でも、この和解による効果というのは、裁判の現場では重要性があります。つまり判決を書く労力がゼロになってしまうわけですから、これは裁判官にとってみたらかなり労力の減少になります。判決を書くのにどのくらいの負担かということを改めて考えましょうかね。判決は、双方の主張と立証を全て頭に入れて、裁判官が考えをごちゃごちゃとまとめて結論を出してこれを文章化する作業の結果生まれるのです。

判決の文章の量ですけれども、事案によりますが、たとえば複雑な事案であったり、当事者が多いとか、相反する証拠がたくさんあって判断が微妙だなという場合、あるいは憲法問題のような重要な法律問題がある場合、また前例がないケースという場合、これらの場合には裁判官が判決を書く負担はかなり大きくなります。これらの事情が複数含まれる場合はますますその負担が大きくなると思います。裁判官も楽をしたいと思うならば、判決しない方法を考えるしかなくなります。できれば和解に持ち込みたい。そういう心理が常にあります。

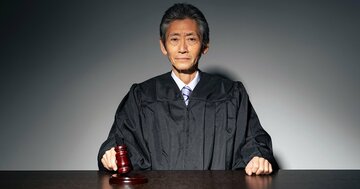

判決で真相解明を求める声

裁判官の現実と人間的な葛藤

しかし、内心は和解にせず判決を出したほうが世の中のためにはよいと思うケースもあります。たとえば、医療訴訟などは、どこに責任の所在があったのかを明らかにするためにも、判決を出したほうがよいと思います。和解では原因や責任がすべて闇の中で終わってしまい、医療の前進が遅れてしまいます。一方で、夫が浮気して離婚になった――などといった裁判は、和解でよろしいかと思います。

ときには国家賠償を争う訴訟でも判決に至らない事案もあります。学校法人森友学園(大阪市)への国有地売却をめぐる財務省の公文書改ざん問題で、改ざんを強いられ、自殺した近畿財務局職員の妻が、国に損害賠償を求めた訴訟は記憶に新しいことでしょう。この裁判では、国側が遺族側の請求をすべて受け入れたこと(こういう手法を「認諾」という)により、判決を書かずに終結しました。本件については文書改ざんについて、しっかり事実認定をし、政府の法的責任を明確にするために判決が出たほうがよかったと思いました。