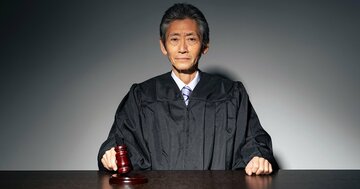

写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

裁判官は好き勝手に意見を述べられない。判断できるのは訴えの中だけ、法律で許された範囲に限られる――。裁判所が「消極的」にならざるを得ない背景について、元裁判官の井上 薫氏が解説する。※本稿は、井上 薫『裁判官の正体 最高裁の圧力、人事、報酬、言えない本音』(中央公論新社)の一部を抜粋・編集したものです。

裁判は誰の身にも起こり得る

他人事ではいられない理由

裁判沙汰というと、善良な市民は一生に一度もないまれなことと思い、自分は関係ないと思って切り捨ててしまいがち。そうでもない事情がこれからわかってきます。読者の皆さん、心して聞いていただきたい。あなたは、警察の胸三寸で袴田事件のように無関係の人が死刑囚にさせられる国に住んでいることを忘れないように!

裁判という言葉は、日常でもよく使うし、新聞などマスコミでも普通に出てくるので、大体の人は常識的に知っていると思います。「具体的な紛争を解決するためになされる公権的な裁定(物事の善悪・可否を判断して決めること)」と定義しましょう。まず、裁判の前提として具体的な紛争が存在することが必要です。人間社会には色々な紛争が起こります。貸したお金を返してくれないとか、離婚したいとか、あいつは盗みをしたから処罰するとか、そういう具体的な紛争が必要で、その紛争を解決するために裁判するということになります。

だから、裁判は人間社会を営む上で欠くことができない仕組みなのです。政治の実権が朝廷、幕府、明治政府と移っても、いつの時代にも裁判が行われてきたのは歴史の偶然ではありません。