いま、ビジネスパーソンの間で「AI」が急速に浸透している。一部ではAIと対話して仕事を進めることが、すでに当たり前になっている。しかし一方で、「AIなんて仕事の役には立たない」「使ってみたけど、期待外れだった」という声も聞こえる。

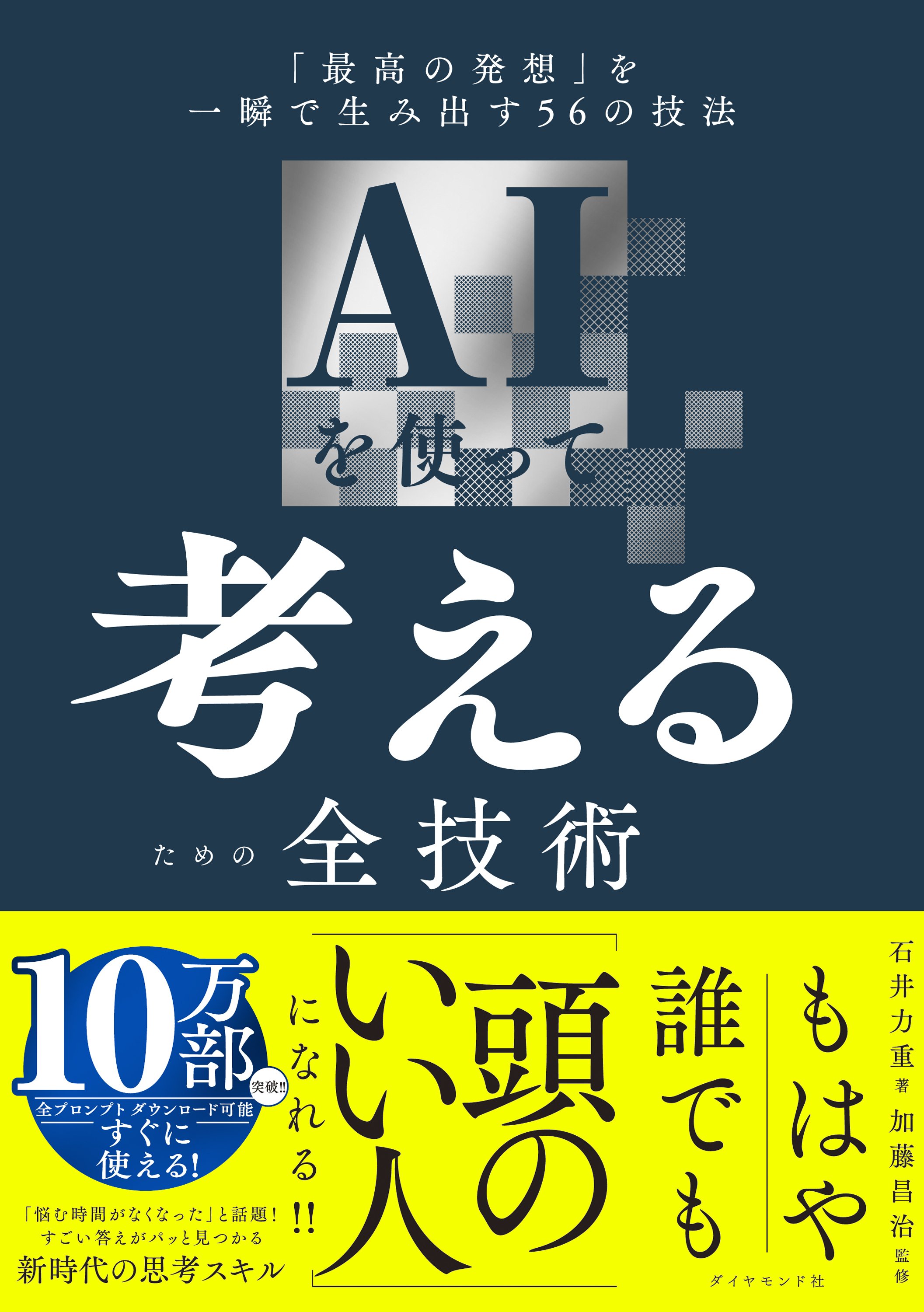

「それは使い方の問題。AIの力を引き出すには適切な“聞き方”が必要です」。そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に発想や思考の研修をしてきた石井力重氏だ。「資料やメールを作成させるだけではもったいない。AIは適切に使えば、思考や発想といった仕事の負担も減らしてくれます」と言う。そのノウハウをまとめたのが、書籍『AIを使って考えるための全技術』だ。「AI回答の質が目に見えて変わった」と、発売直後から話題に。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力した同書から、AIを使って「思考の起点をつくる」聞き方を紹介しよう。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

最初から「完璧」を求めるのはもったいない

アイデアというと、なんだか「ちゃんとしていないといけない」とか「そのまま実行できるのがアイデアだ」なんて“定義”をされている方が多いなと感じます。

もちろん、それはそれで意味があるのですが、まだどんなアイデアが良いのか迷っている、可能性を拡げてみたい、といった段階では、完成形のハードルを上げることはかえって逆効果になることがあります。

整っているアイデアには「採用」か「不採用」かの判断しかなくて、そのアイデアからさらに発想を拡げるという思考になりにくいからです。

あえての「隙」がさらなるアイデアを呼ぶ

ブレインストーミングなど、アイデアの可能性を拡げようとするとき、参加者から次々と「こんなのはどう?」と追加のアイデアが出てくるのは、具体的な要素が全部きっちり描かれたアイデアよりも、本質が伝わってくるだけのアイデアの方だったりします。

細かいところは欠けているけれど、そこから見えるイメージは各人のイマジネーションで補われて、その場にいるみんなが面白いと感じ始める。そんな「隙のあるアイデア」です。

それが見つかると、談論風発。わいわいと意見やアイデアが出てきます。研究者の視点ですと、メソッドというよりも、コツとかテクニックに分類されます。

人間では難しい隙を見つける技法

「隙のあるアイデア」

半面、こうした「隙のあるアイデア」って、考えるのが難しかったりします。自覚できていないから隙が生まれるわけで、それを意図的につくり出すのですから、どう考えたらよいかわかりません。

私の経験上、安全基準を重視される業種業態の企業や、企画のベテランほど、「隙ってどうやってつくるの?」と悩んでしまう傾向があると感じます。

この何とも言えない“中途半端”なアイデア創出。それが、AIを使うことで使い勝手の良い技法として形式化できるようになりました。それが技法その3「隙のあるアイデア」です。

人力時代は高度なテクニックであったものが、AI時代に再現性のあるメソッドに昇格した好例です。

こちらが、そのプロンプトです。

〈アイデアを得たい対象を記入〉に関して、隙のあるアイデア(=聞いた人がそこからいろんな派生案を思い浮かべられるほど、未成熟で、欠けのあるアイデア)を複数出してください。

この技法のプロンプトを作るにあたっては、何度も大幅に言い回しを改良しました。AIの性能が上がって、「隙」のあるアイデアを出しにくくなってきたからです。

そのため、かなり意図的に「隙」をつくるような指示文にしました。結果として、人間に対して使うと失礼に当たるような内容になっていますが、AIが回答の完璧さを上げていく近未来でも「隙」を維持できるように工夫しています(いずれ改訂が必要になるかもしれませんが)。

もし「隙」がいまいちであったら、「もうちょっと未成熟な、隙の多いアイデアを出してみて」と、隙のあり方を強化する指示を追加してAIに聞いてみてください。

(本稿は、書籍『AIを使って考えるための全技術』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では、こういったAIを「考える」ことに活用する56の方法を紹介しています)