「この株、勧めてきた時点でダメ」と即断する投資家の理由

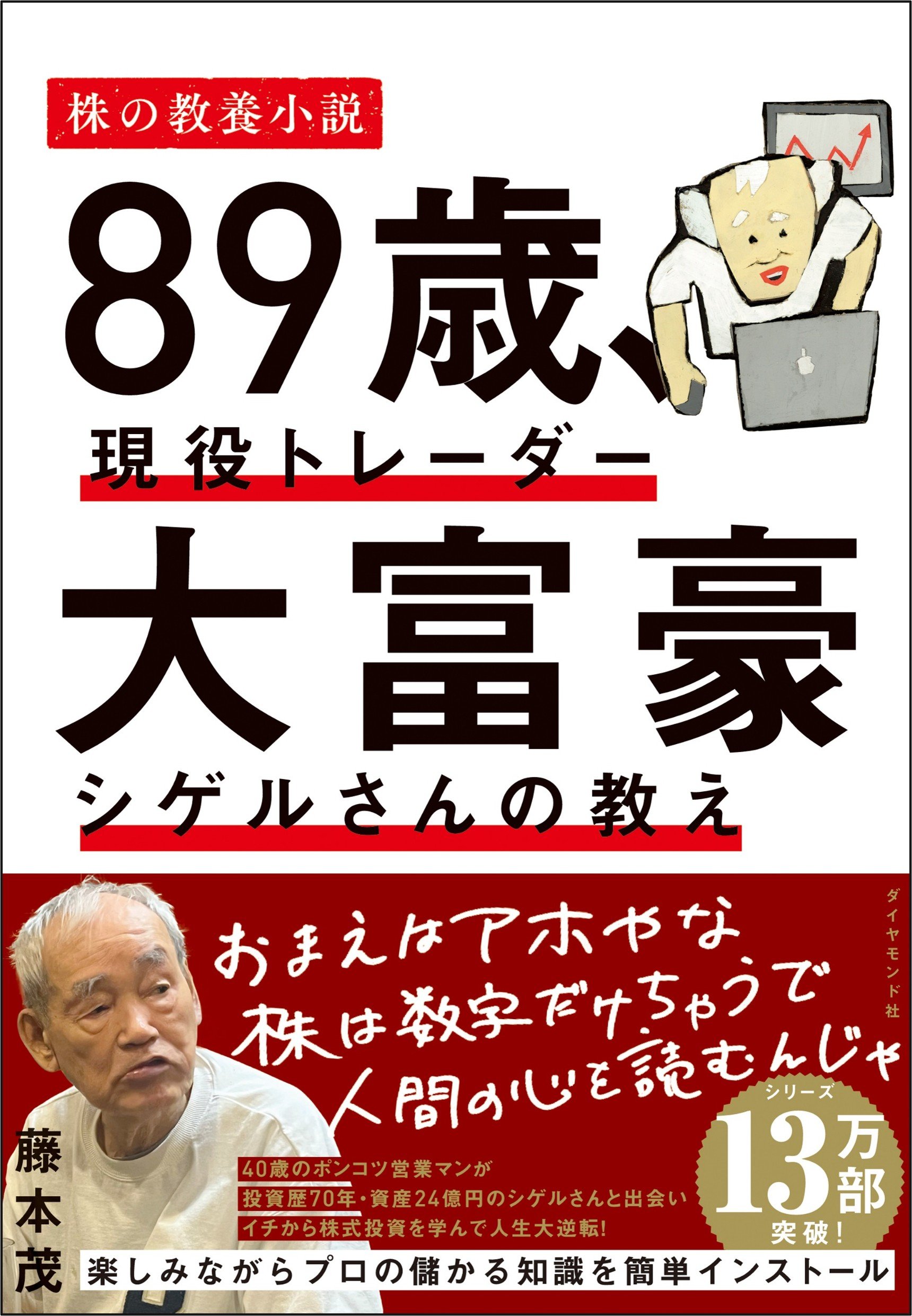

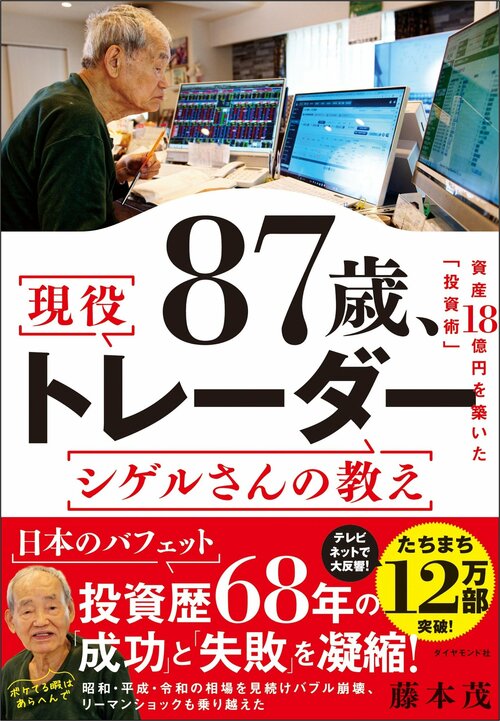

テレビ・ネットで「日本のウォーレン・バフェット」と話題! 1936年(昭和11年)、兵庫県の貧しい農家に4人兄弟の末っ子として生まれた。高校を出してもらってから、ペットショップに就職。そこでお客だった証券会社の役員と株の話をするようになったことがきっかけで、19歳のとき、4つの銘柄を買ったのが株式投資の始まりだった。バブル崩壊では10億円あった資産が2億円にまで激減。しかしあれから70年、89歳になった今、資産は21億円以上に増え、月6億円を売買しながら、デイトレーダーとして日々相場に挑んでいる。隠しごとなしに日常生活から投資法まで全部書いた話題の書『87歳、現役トレーダー シゲルさんの教え 資産18億円を築いた「投資術」』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものをお送りする。

写真:川瀬典子

写真:川瀬典子

中小型株に機関投資家はどれくらい入っている?

中小型株には機関投資家があまり入ってこないとはいえ、まったくないわけではありません。

自分の保有銘柄に機関投資家がどれくらい入っているかを確認したいときには、会社四季報や有価証券報告書、大量保有報告書で調べることができます。

機関投資家との戦いは負けない

私は、ファンドの人間に経験や技術では負ける気はしません。

私の保有銘柄は中小型株が多いので、板を見て出来高がいつもより不自然に活発になると、「これは機関投資家が入ってきたな」とすぐにわかります。

そんなときは「よーし、負けへんぞ!」と気合いが入りますね。

なので、機関投資家の戦略を知り、個人投資家の強みを生かしていくことは重要です。そこで、機関投資家の特徴について考えてみたいと思います。

機関投資家の特徴①

すぐに結果を出す必要がある

機関投資家は、運用レポートを短期的に発行しています。四半期ごとというのが一般的でしょうか。

あなたが顧客だとして、たとえば1年ずっと成績が下がり続けるファンドにお金を預けたいと思うでしょうか。思わないですよね。

ファンドの数はたくさんありますから、成果を挙げられなければ、利益に敏感な顧客にすぐに預け替えされてしまうかもしれません。そのため、機関投資家は短期的に利益を出すことが強く求められています。

結果として「いまはマイナスだけど、あと数年持っていれば株価が上がるはず」といった運用はできないのが実情です。

機関投資家の特徴②

内部でルールを決めている

顧客の大事な資産を預かる以上、運用戦略を細かく決める必要があります。

「何でもあり」のファンドに顧客も資産を預けたくありませんからね。そのため、たとえ成長が見込める銘柄であっても、その戦略に外れた銘柄には投資できないわけです。

多くの場合、時価総額が小さすぎる銘柄やリスクが高い銘柄は選定できないことになっています。

機関投資家の特徴③

小型株の回転売買はしない

機関投資家は、基本的には大型株に投資します。

流動性の小さな小型株を回転売買することは、さほど多くありません。多額の資金を投入しているため、一気に注文してもとおりません。

かといって少しずつ買おうとしても、自身の大きな売買額によって株価が動いてしまいます。つまり、短期売買をするうまみが少ないのです。

機関投資家の特徴④

本当のことは公開しない

ウォーレン・バフェットもそうでしたが、証券会社がなぜ推奨銘柄などを話すのか。

それは「その銘柄を買ってほしいから」以外に理由はありません。では、なぜその銘柄を買ってほしいのか。理由は簡単ですよね。自分たちの利益につながるからです。

証券会社や保険会社が、自分の手の内をすべて公開していると思ったら大間違いですよ。基本的に彼らは自分の利益になることしかしないはずです。

私のところにも、「藤本さん、この株買いませんか」と連絡が来ることがありますが、そういう株はだいたいダメです。

本当に利益が出る株なら黙って自分が買って持って儲ければいいわけですから、勧めてくるという時点で私は疑ってかかりますね。

他人のお勧めを鵜呑みにするのは、真っ先にやめたほうがいいですね。

※本稿は、『87歳、現役トレーダー シゲルさんの教え 資産18億円を築いた「投資術」』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。