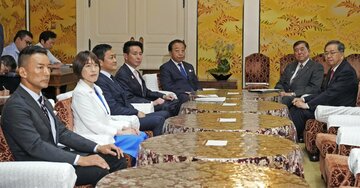

石破茂首相(右)と三原じゅん子こども政策担当相(左) Photo:JIJI

石破茂首相(右)と三原じゅん子こども政策担当相(左) Photo:JIJI

独身税?

また子持ちの特権を増やすのか!

「独身税」にブチギレる人が増えている。

2026年度から社会保険料に上乗せされる形で徴収される「子ども・子育て支援金」のことだ。

社会保険料の一種なのでなにも「独身」の人だけが払わされるものではない。だが、ネットやSNSでは、子どものいない人々にとっては見返りゼロでカネを奪われるというのは実質的な「独身税」だとして批判が殺到している。

そういう話を聞くと、「見返りがないと言いだしたら復興所得税とかもそうだし、同じ日本人同士みんなで協力をし合っていくのが当たり前だろ」と顔を顰(しか)める方もいらっしゃるだろうが、独身の方たちがブチギレるのも無理はない。

日本は「独身」や「おひとりさま」をずっと冷遇してきたという動かし難い事実があるからだ。それを象徴するのが、配偶者控除や扶養控除である。

ご存じのように、これは結婚をしているというだけで税金が優遇される。しかも、「年収の壁」議論でも注目されたように、年収や労働時間をうまくコントロールすれば社会保険料なども払わなくていい。つまり、既婚者というのは国から「合法的な免税」を推奨されるほど特権的な立場なのだ。

しかも、結婚をして子どもを育てる場合、国や自治体から「子ども手当」「住宅支援事業」だなんだと定期的にバラマキも頂戴(ちょうだい)できる。「おひとりさま控除」も「単身者手当」もない独身の皆さんからすれば、こんな不平等な話はない。

そう聞くと時節柄、「政治が悪い」「子ども家庭庁などとっとと解体しろ」という話になりがちだ。しかし、この「独身冷遇」ともいうべき差別政策は、そういう上っ面の話ではなく、日本国民の根っこにある「思想」に基づいたものなのだ。