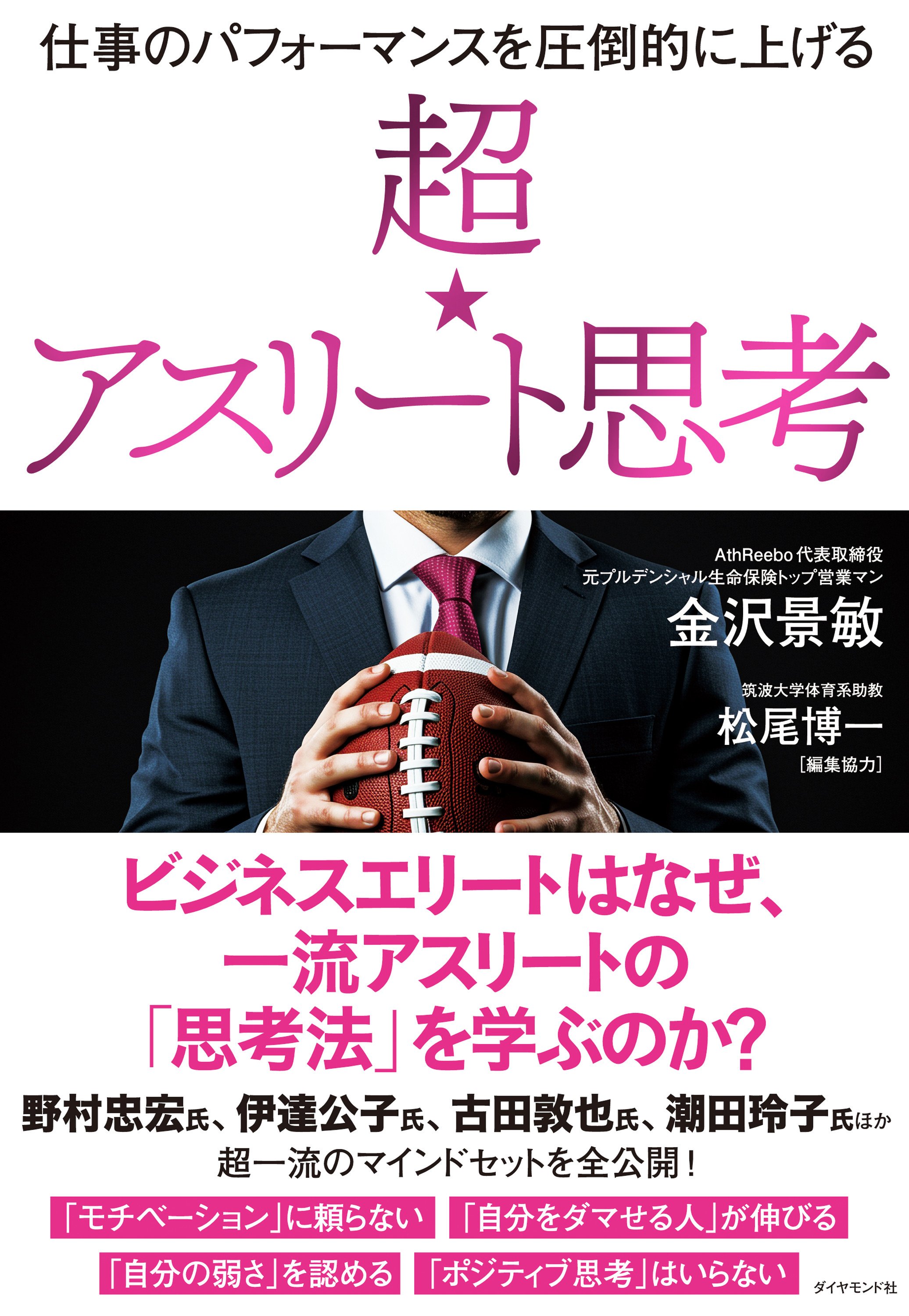

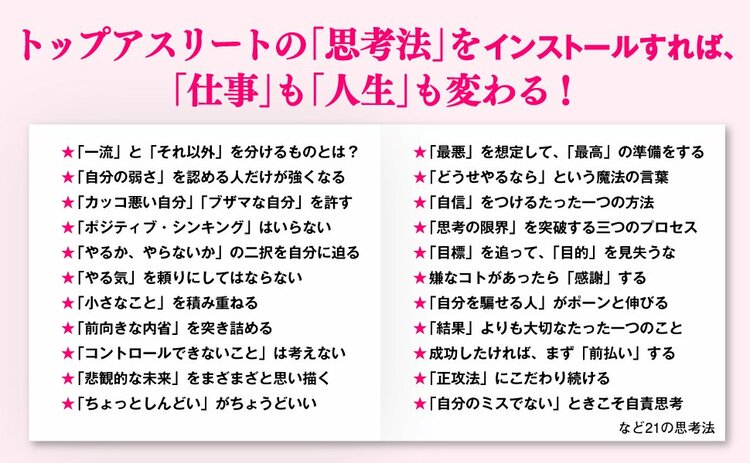

超一流スポーツ選手に共通する「思考法」を学び、ビジネスエリートになるための1冊『超☆アスリート思考』が発売された。この記事では、同書にも登場する女子テニス元世界ランキング4位の伊達公子さんに、世界を驚かせた「ライジングショット」などの誕生秘話を伺いながら、「既成概念を突破する方法」について語っていただいた。(インタビュー/金沢景敏 構成/前田浩弥)

伊達公子さん

伊達公子さん1970年京都府生まれ。6歳でテニスをはじめ、高校3年生の時のインターハイでシングルス、ダブルス、団体の三冠を達成。卒業後、プロ転向。全豪、全仏、全英でベスト4に入るなど世界のトップで活躍。1995年には自己最高の世界ランキング4位を記録するも、翌年26歳で現役を引退。2008年、11年半のブランクを経て現役復帰。日本テニス界を牽引してきたが、2017年に二度目の現役生活に終止符を打つ。

――伊達さんは、当時の“テニスの常識”に縛られない打ち方で世界と向き合っていましたよね。伊達さんの代名詞である「ライジングショット」(相手の打ったボールが自分のコートでバウンドした直後、ボールの上がりっぱなを打ち返す技術のこと。相手のボールの勢いを利用できるため、ショットのタイミングさえ合えば、非力な選手でも強いボールを返すことができる)はもちろん、普段は右手でもっているラケットを瞬間的に左手に持ち替えてボールを打ち返す「左打ち」もそうです。あのようなイノベーティブなプレイはどうやって生み出されたのでしょうか?

「まともに打ち合わなきゃ」という思い込みを捨てる

「ライジングショット」も「左打ち」も、最初は「そうせざるを得なかった」という苦し紛れの策だったんです。

私は18歳でプロデビューしましたが、当初は、屈強な海外選手にパワーで圧倒される苦しい戦いを強いられ続けました。

私は骨格が華奢であるため、どんなに筋力トレーニングを積んでも、身につけられるパワーには限界がありました。加えて当時はスタミナもなく、試合時間が長くなると足が鈍り、ショットの精度も落ちることもありました。

海外選手とまともに打ち合い、真っ向勝負で勝つべく、レーニングや食事管理をしているはずなのに、トーナメントの上のほうまではなかなか勝ち上がれない。そんな、もどかしい日々が続きました。

葛藤の末、私は「まともに向き合うテニス」を捨てるという決断をします。

海外選手とまともに向き合って勝てるようにならなきゃと思い込んでいたのですが、その思い込みを捨てざるを得なかったのです。

思えばテニスは、もともと「お互いがまともに打ち合って、試合がきれいに進み、最後には自分がきれいに勝つ」ことが少ないスポーツです。相手のミスによって勝てることもありますし、天候などの運によって試合の結果が左右されることもあります。「まともでない勝ち方」なんて、今までもたくさんあったのです。

だから、「まともに向き合う」ことがすべてではない。ルールにのっとりフェアに戦うという前提のもと、「まとも」ではない方法も模索しよう。勝つための手段をいつも探し続けよう。海外選手の真似ではなく、自分にしかない長所を活かしたテニスをしよう。こんなふうに考えるようになり、私は「まともに向き合うテニスをしなきゃ」という思いから解き放たれました。

苦し紛れのプレイが「ライジングショット」を生み出した

華奢でスタミナやパワーがない半面、私には、「足の速さ」と「敏捷性」という長所がありました。その長所を最大限に活かし、私にとって大きな「武器」となったのが「ライジングショット」です。

「ライジングショット」が生まれたきかっけは、欧米選手のパワーショットに押されまくっているときに、なんとか勝機を掴もうと思って、サーブを打つ場所を変えたり、ボールを打つタイミングを変えたりと、“あの手この手”のチャレンジをしていたことにあります。

そのチャレンジの大半は、特段の効果もなく、相手に難なく対応されてしまったそうですが、ときにはうまくいくこともありました。特に効果的だったのが、苦し紛れにいつもより早いタイミングでボールを打ち返したときでした。

打ち損じることも多かったのですが、うまくいくと目の覚めるようなショットが決まる。ときには、相手選手が「なんだ? 今のボールは?」と驚いたような表情を浮かべることもあったそうです。

そんな経験を重ねるうちに、「この技術をマスターしたら、勝てるようになるんじゃないか?」と考えるようになり、コーチと一緒に猛練習を重ねて、その技術を磨き上げていったのが「ライジングショット」だったのです。

当時のテニス界では「奇策」ともいわれる技術でしたが、私にとっては「世界で勝つために必要不可欠な手段」であり、屈強な海外選手には簡単には真似できない強力な武器となりました。

「ギリギリの場面」で活きた中学時代の経験

「左打ち」にしても同様です。

ある試合で、相手のショットが、「もう届かない」と思われるところに飛んできました。

ただ「もう届かない」と思うと同時に、私にはもうひとつの考えが浮かびました。

「左なら届くかも」

小さい頃に右利きに矯正されてはいたのですが、私はもともと「左利き」。中学時代、それを知ったコーチは、「通常の右打ちだけでなく、左打ちも練習しなさい」と、私に左打ちの練習も課していました。

その動きは、中学を卒業してからも身についてはいましたが、普通の打ち方でも届くボールをわざわざ左打ちで返す必要もなく、試合で使う機会はありませんでした。

しかし、左打ちを練習していたころから数年を経て、プロの、世界の舞台で、まさに「左でなければ届かないボール」が飛んできたのです。

「どうせ相手のポイントになるのなら、ダメもとでやっちゃうか」と左手一本をギリギリに伸ばしてみたら、なんとか届いて、しかもそれが相手のコート内に返り、さらにはそのボールを相手が返せず、私のポイントになってしまいました。

まさに「なってしまいました」という表現がぴったりの、思いがけない出来事でした。以来、私は、届くかどうかギリギリの場面で、「左打ち」を繰り出すことになります。

ギリギリの場面で出た、苦し紛れの一手「左打ち」。

これもまた、世界の舞台で戦ううえで大きな武器になりました。

「左打ち」によって、リーチは5センチほど長くなります。「決まった」と思ったショットが決まらず、自分のコートに返ってくるのは、相手にとっては脅威であり、また精神的ダメージでもあります。

私の左打ちは、クリーンエースを取れるレベルのショットではありませんが、「もう一本でもラリーを続けることによって相手のミスを誘う」「体勢を立て直す時間をつくる」という面ではとても有効に働きました。

このように、「なんとかして勝ちたい」「わずかでも可能性があるなら、チャレンジしたい」という一心で“苦し紛れ”のプレイにチャレンジしていたからこそ、「テニスの常識」という限界を突破でき、「ライジングショット」や「左打ち」という武器を得られたと、今ではそう思っています(伊達公子さん/談)。

(このインタビューは、『超⭐︎アスリート思考』の内容を踏まえて行いました)

AthReebo株式会社代表取締役、元プルデンシャル生命保険株式会社トップ営業マン

1979年大阪府出身。京都大学でアメリカンフットボール部で活躍し、卒業後はTBSに入社。世界陸上やオリンピック中継、格闘技中継などのディレクターを経験した後、編成としてスポーツを担当。しかし、テレビ局の看板で「自分がエラくなった」と勘違いしている自分自身に疑問を感じ、2012年に退職。完全歩合制の世界で自分を試すべく、プルデンシャル生命に転職した。

プルデンシャル生命保険に転職後、1年目にして個人保険部門で日本一。また3年目には、卓越した生命保険・金融プロフェッショナル組織MDRTの6倍基準である「Top of the Table(TOT)」に到達。最終的には、TOT基準の4倍の成績をあげ、個人の営業マンとして伝説的な数字をつくった。2020年10月、AthReebo(アスリーボ)株式会社を起業。レジェンドアスリートと共に未来のアスリートを応援する社会貢献プロジェクト AthTAG(アスタッグ)を稼働。世界を目指すアスリートに活動応援費を届けるAthTAG GENKIDAMA AWARDも主催。2024年度は活動応援費総額1000万円を世界に挑むアスリートに届けている。著書に、『超★営業思考』『影響力の魔法』(ともにダイヤモンド社)がある。