写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

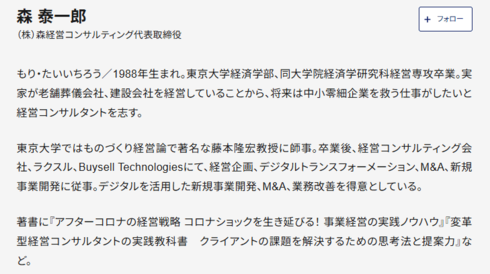

アサイン、スキーム、エビデンス――。これらはまだ序の口だ。コンサルティング業界には、思わず「日本語の方が伝わりやすいのでは?」と指摘したくなるほど「カタカナ語」を好む層が存在する。なぜコンサルは難しい用語を連発するのか。彼らは本当に仕事ができるのか。独立系コンサルの現役経営者が忖度なく解説する。(森経営コンサルティング代表取締役 森 泰一郎)

なぜコンサルはカタカナ語を多用するのか?

現役コンサルが“ぶっちゃけ解説”

今回は、コンサルタントの使う「言葉」に焦点を当てる。というのも、世間一般では「コンサルはカタカナ語(横文字)を多用する」というイメージを持たれているようだ。

確かに筆者の知る範囲でも「実現可能性」を「フィジビリティ」、「能力」を「ケイパビリティ」と言ったりするコンサルが一定数存在する。

「DX」や「AI」といった程度であれば問題ないのだが、すでに定着したビジネス用語をわざわざ難しく言い換え、「生成AI」を「ジェネレーティブAI」と呼ぶコンサルもいる。

本記事の著者・森泰一郎氏の経歴と実績

本記事の著者・森泰一郎氏の経歴と実績拡大画像表示

こうしたカタカナ語の中には、他業界の人には伝わりづらいものも多い。だが、業界ごとの文化の違いに配慮せず、商談や打ち合わせの場で業界用語を連発するコンサルが後を絶たないため、上記のようなイメージが定着したのだろう。

「コンサルという職業はそういうものだ」と受け入れ、その言動に疑問を抱かなくなった読者がいるかもしれない。それでも、本稿ではあえてこのテーマを深掘りしていきたい。

なぜコンサルはカタカナ語を多用するのか。カタカナ語を好むコンサルは仕事ができるのか。筆者なりの見解をお伝えしていこう。