「本当にそれで大丈夫?」「こうしたほうがいいんじゃない?」そんなふうに言われてしまうことはありませんか?「なぜいつも、干渉されるんだろう……」と悩んだとき、私たちはどうすればいいのでしょうか?

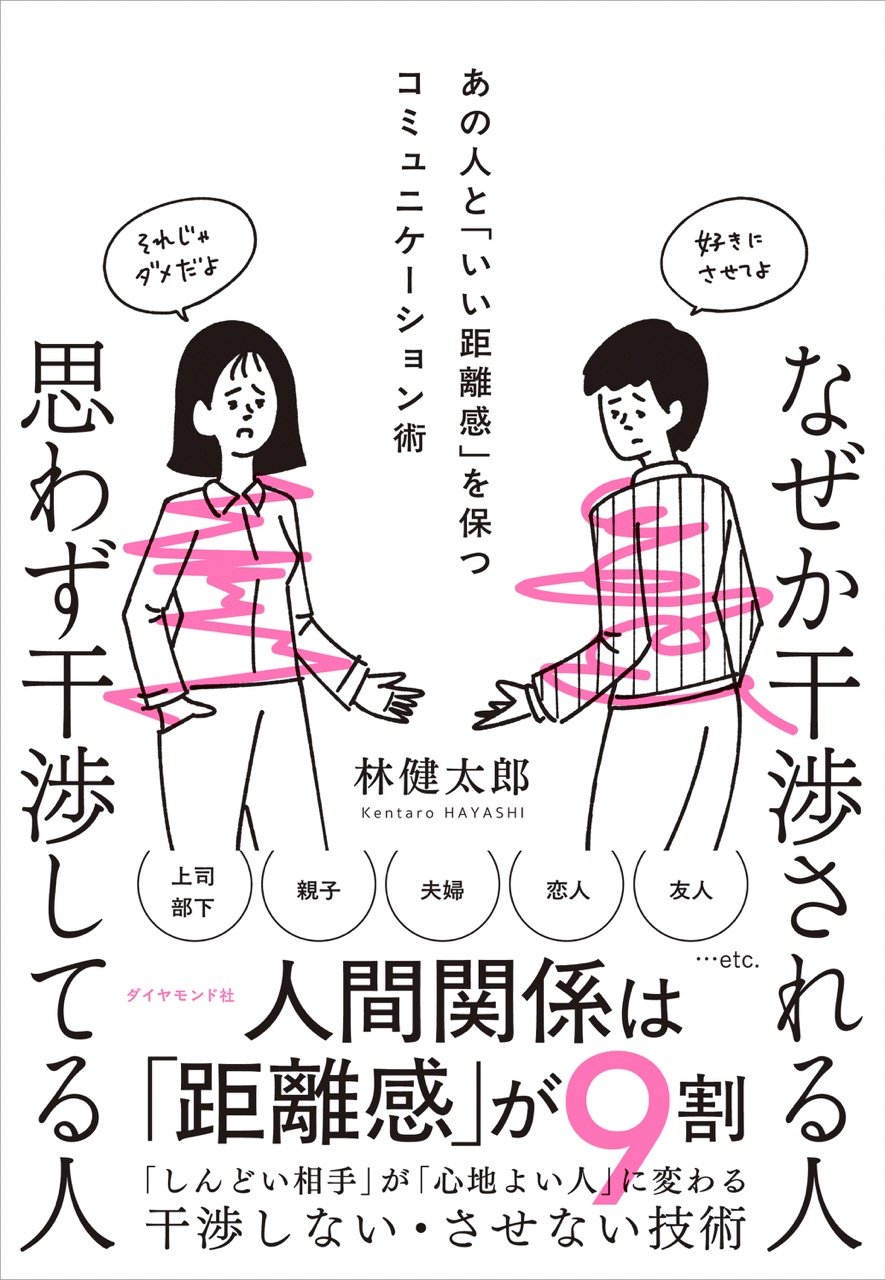

累計20万部を超えるベストセラー著者、林健太郎氏が執筆した『なぜか干渉される人 思わず干渉してる人 あの人と「いい距離感」を保つコミュニケーション術』から「しんどい相手」が「心地よい人」に変わる、いい距離感を保つためのコミュニケーションを本記事で紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

上下関係があっても「対等」に話していい

干渉から話題が逸れていますが、距離感の話は干渉と密接に関係していますので、もう少しだけお話しさせてください。

距離感をつくるのは、友人やパートナーなどのヨコ方向の関係に限りません。

タテ方向=上下関係の距離も、固定されたものと考えていませんか?

「上司に意見するのは気が引ける」「年上の人には敬語を使わないと」「若者は導いてやらないと」「部下には教えてやらないと」など。この固定も、取り外していきましょう。

上司と部下などの、環境から与えられた上下関係がない場合、例えば友人同士でさえ、「序列」ができることは多々あります。

物知りだったり、経験豊富だったり、テキパキしていたり、いわゆる「しっかりした人」のほうが、そうでない人のほうを導くような関係性に流れがちなのです。

立場の上下があっても、人と人は対等である

平等と自由をこよなく愛するアメリカでは、立場の上下があるときでさえ、人と人である以上は対等であるという考え方がベースにあります。

上司であろうと、先生であろうと、年上だろうと、親だろうと、大人と子どもの間でさえ、関係は対等です。

これは、私がコーチングを提供する日系企業のアメリカ支社長から聞いたお話ですが、アメリカ人のスタッフは、とにかく、いつでも自分の席までやってきて、「私は今期とってもいい仕事をした。そして会社の売り上げに貢献した。だから昇給と昇格に値すると思うので、それについて議論したい」と話してくるそうです。

片や、アメリカ駐在の日本人スタッフからは、そんな働きかけは受けたことがない、と言ってました。

アメリカの人は、相手が支社長であっても萎縮せずに、仕事をしている人間という同じ立場からアピールしてくるのが興味深い、とおっしゃっていました。

この、日本における上下関係は、いったい誰がつくり出しているのでしょう。

上の立場の人でしょうか? 実はそうとは限りません。

下の立場の人も、ともすると「ご指導ください」と判断をゆだねて、自ら「対等」を手放す傾向があります。

たとえ未熟でも、わからないなりに自分で考えて「上の人」に意見する人は少数派です。

「見当違いな意見を言って恥をかきたくない」と思う気持ちは私も理解できます。

しかしグローバルで評価されるのは、「精度の高い意見を、たまにしか言わない人」ではなく、「練られていない意見でも、積極的に発する人」です。

意見のクオリティよりも、「意見を持っているか否か」がまず重要であり、自分の意見を表明することで初めて、対等と見なされるのです。

自分は何が好きで何が嫌いか、日々自分に問い掛け、答えを出しましょう。

(本記事は『なぜか干渉される人 思わず干渉してる人 あの人と「いい距離感」を保つコミュニケーション術』から一部を抜粋・編集して掲載しています)