「本当にそれで大丈夫?」「こうしたほうがいいんじゃない?」そんなふうに言われてしまうことはありませんか?「なぜいつも、干渉されるんだろう……」と悩んだとき、私たちはどうすればいいのでしょうか?

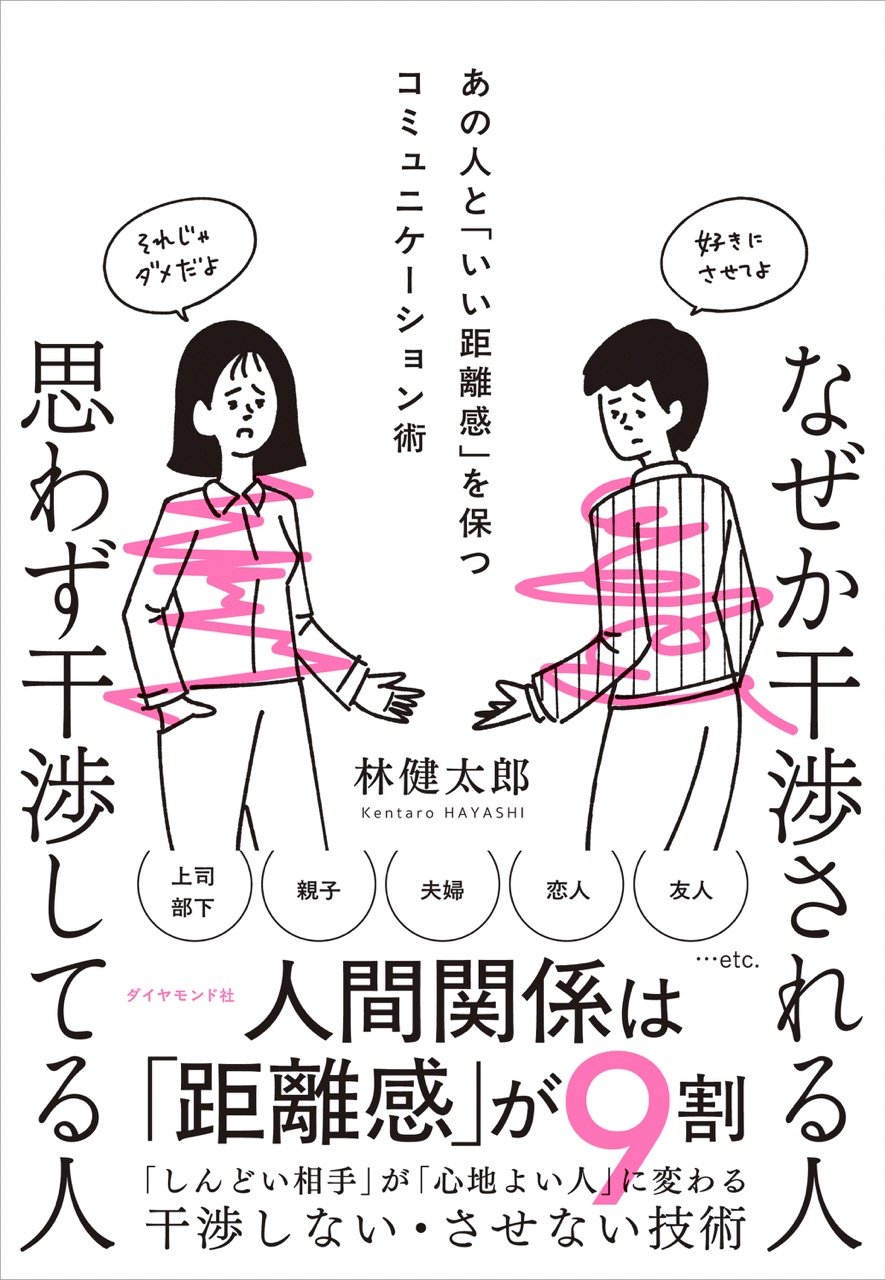

累計20万部を超えるベストセラー著者、林健太郎氏が執筆した『なぜか干渉される人 思わず干渉してる人 あの人と「いい距離感」を保つコミュニケーション術』から「しんどい相手」が「心地よい人」に変わる、いい距離感を保つためのコミュニケーションを本記事で紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「干渉」の善意を見極める

干渉する人は基本的には「相手の役に立ちたい」と願う善意の人です。

逆説的に考えると、悪意をもって、相手をわざわざ不快にさせるために干渉する人はごく一部の人である、とも言えるはずです。そう考えると、世界が少し明るく見えてくるかもしれません。

とはいえ、相手がどの程度の善意を持って関わってくれているのかは、正直わかりにくいですよね。この項では、干渉の中に含まれる「善意」について掘り下げてみたいと思います。

ここで話題にしたいのは、善意の「濃度」です。

私たちは人に干渉するとき、善意の濃度100%で関わっているのか、それとも、もう少し低い濃度なのか。そんな観点から、私たちが干渉するときの「善意の濃度」を考えてみました。

その結果、干渉するときの善意には三つの種類がある、ということがわかりました。一つずつ、解説していきます。

①「願い」→善意度100%

「願い」とは、未来に対する希望のこと。私たちが相手に干渉したいと考える状況の一つに、相手の状況を良くしたい、失敗して傷ついて欲しくないといった願いが込められている場合があります。

「願い」から起きる干渉は、善意の純度が高いものです。

相手のことを心配する「利他的な干渉」とも言い換えられます。その根底には、「相手の役に立ちたい」という欲求があります。

役に立つことで、もっと仲良くなりたいと思っています。つまり願いの中心にあるのは、相手との関係を良くしたい欲求です。

②「老婆心」→善意度50%

「願い」から起きる干渉が善意度100%だとすると、おおよそ50%なのが、この「老婆心」から起きる干渉です。

そして、この干渉には、「余計なお世話とはわかっているけれど……」といった前置きがセットでついてきます。いわゆる「老婆心ながら」と前置きするパターンです。

「老婆心ながら」という言葉が口から出るということは、相手と関係を良くしたいという気持ち半分、自分の意見を伝えたいという欲求半分といった状態です。

余計なお世話だと本人もわかっていながらも、口出ししたい状況が見え隠れします。

そのため、「伝えるべきなのか」という自分の不安を消したいエゴと、相手のためを思った善意が入り混じった状態になるのです。

③「コントロール欲求」→善意度0%

最後にお伝えするのは、善意度レベルが0%に近い状態での干渉です。

「相手を自分の思いどおりにしたい」は人間の根源的欲求の一つです。

自分の言うことを聞いてもらいたい、すごいと言われたい。そんな欲求から起きる干渉には「願い」や関係を良くしたいという感覚が介在する余地はほとんどありません。

例えば、本書の冒頭でお話しをした私の元上司、Yさんとは、こんなやりとりもありました。あるとき、Yさんと私は海外出張に出向くことになりました。その前日の会話です。

Y「おまえさ、明日空港までどうやって行くんだ?」

林「あ、成田エクスプレスで行こうと思ってます」

Y「何、電車で行こうとしてるのか。それ面倒だろう、車で行けよ。な。そのほうがラクだから。飛行機が10時だから、6時にうちの前集合な。それで、そこからおまえが運転していけばいいよ、おれ乗せて」

林「あ、は、はい……」

私には車で行きたい意思はありません。しかも、Yさんの家経由で空港に行くなら、電車で行くより1時間半早く出ないと間に合わないわけで、まったく理にかなっていません。

これがまさに「相手を自分の思うとおりにしたい」がための干渉です。

いかがでしたでしょうか。ここまで、三つの善意レベルを解説してきたのですが、あなたの生活の中の「干渉」で思い当たるものはありましたでしょうか。

干渉という言葉は何かとネガティブな響きを持つものですが、こうやって分類すると、愛があふれる干渉から、身勝手な干渉まで、さまざまな善意の濃度があることがわかりますよね。

冷静な分類ができると、相手とのつき合い方も変化させられるのではないでしょうか。

ぜひ今日から、相手の干渉の中にある善意の濃度を観察する癖をつけてみてください。

(本記事は『なぜか干渉される人 思わず干渉してる人 あの人と「いい距離感」を保つコミュニケーション術』から一部を抜粋・編集して掲載しています)