「自分も他者も大切に守る方法」を知ることで、幸せな人間関係を作る力が育まれる――――

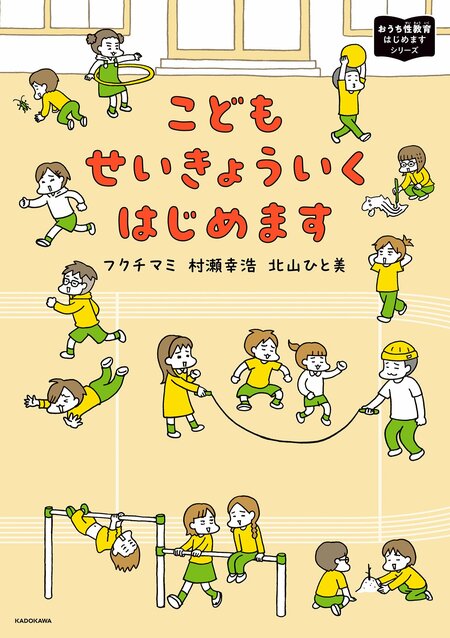

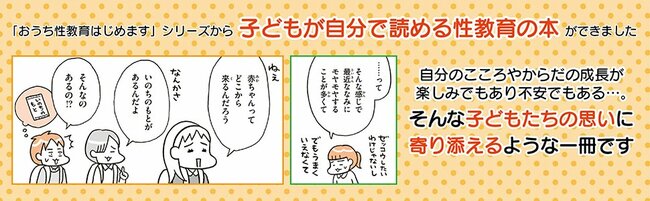

現在の性教育ブームの火付け役となった1冊『おうち性教育はじめます』シリーズの最新作が発刊された。タイトルは『こどもせいきょういくはじめます』(KADOKAWA)。「子どもが自分で読める本が欲しい!」というたくさんの読者の声から生まれた、シリーズ三作目にして初めての児童書だ。

著者のフクチマミ氏は、二児の母でもあるマンガイラストレーター。自身の著作としても初めてとなる児童書は、「大人から小学生へ贈る、お守り的コミック」にしたかったと話す。

今回『こどもせいきょういくはじめます』の発刊にあたり、フクチマミ氏にインタビューを行った。聞き手は、子ども向けに「自分の身を守る方法」を網羅的に紹介した児童書『いのちをまもる図鑑』の著者、滝乃みわこ氏。

児童書の著者である2人の話から見えてきた、今の時代に必要な教育とは。(取材・文=瀬戸珠恵)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

とっつきにくい「性教育」のイメージをくつがえす児童書

滝乃みわこ(以下、滝乃):私が『おうち性教育はじめます』シリーズを最初に拝読したのは、『いのちをまもる図鑑』の制作中でした。子どもが被害にあった犯罪について取材をしていて、あらためて社会のしくみを学んでいくと、腹が立つことが多くて。

フクチマミ(以下、フクチ):ものすごく、よくわかります。

滝乃:腹が立つんだけど、怒りが前面に出てしまうと、読者に圧迫感を与えてしまうこともあります。でも『おうち性教育はじめます』シリーズは、とても穏やかで中立。そういったスタンスが、圧倒的な読みやすさにつながっていて、すごく影響を受けたんです。

フクチ:嬉しいです!

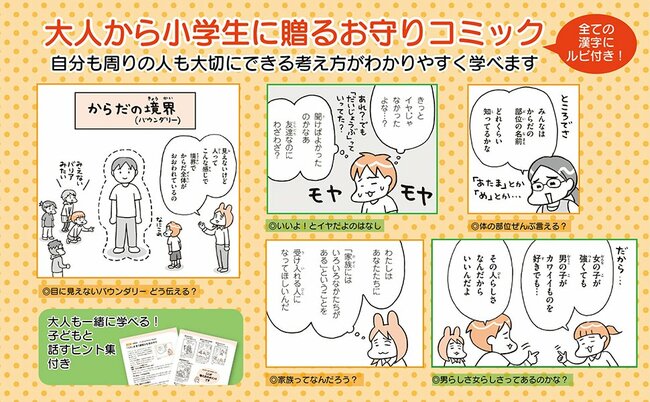

滝乃:今回の三作目は児童書ということで。生殖についての“正義”とか“尊さ”を正面から説いている性教育の児童書もありますが、この本はやはり違いました。「家族ってなんだろう」「イヤなときはどうすればいい?」「“モヤモヤ”する気持ちを考えてみた」というテーマが並んでいて。「あ、性教育ってそういう感じなんだ」という印象を受ける大人も多いのではないでしょうか。私たち大人の、ひと昔前の認識が覆るというか。

右:フクチマミ 『こどもせいきょういくはじめます』著者

右:フクチマミ 『こどもせいきょういくはじめます』著者 1980年生まれ。マンガイラストレーター。日常生活で感じる難しいことをわかりやすく伝えるコミックエッセイを多数刊行している。著書に高橋基治氏との共著『マンガでおさらい中学英語』(KADOKAWA)『マンガで読む 育児のお悩み解決BOOK』(主婦の友社)『マンガで読む 子育てのお金まるっとBOOK』(新潮社)など。

左:滝乃みわこ 『いのちをまもる図鑑』著者 執筆者

著書に『やばい日本史』シリーズ(ダイヤモンド社)『乙女の日本史』シリーズ(KADOKAWA)『しろくまきょうだい』シリーズ(白泉社)『こねこのすりすり』(パイインターナショナル)など。

子どもが成長過程で「知りたくなること」順にマンガ化

フクチ:今回の『こどもせいきょういくはじめます』は、私立和光鶴川小学校(東京都町田市)と私立和光小学校(東京都世田谷区)で、長年実践されている性教育カリキュラムがベースになっています。

カリキュラムを作成されているのが、共著の北山ひと美先生(和光小学校・和光幼稚園前校園長)。子どもが発達過程でどんなことを知りたがるのかを熟知されていて、さらに ユネスコの国際セクシュアリティ教育ガイダンスとも合致しています。その授業を取材させてもらって、マンガにしていったんです。

滝乃:1章は〈1・2年生〉、2章は〈2年生〉…となっていますね。授業の流れ、カリキュラムに沿った形で、テーマを決めていったというわけですね。

知識を積み重ねることで、思考が深くなる

フクチ:低学年ではまず、自分のからだの名前や、プライベートパーツ(自分だけが見たり触ったりしていいところ。特に口、胸、性器、お尻の4つ)を学びます。自分のからだはどういうもので、どういう風に大切にすればいいのかを考えていると、からだの変化が始まってくる頃に、自分の変化も、自分と違う性別の人のからだの変化も、フラットな視点で受け取れるようです。

滝乃:〈5・6年生〉でセクシャルハラスメント、教育現場で起こるスクールハラスメントについての話がありますよね。

フクチ:はい。低学年からの積み重ねがあるからこそ、10代前半でこういうテーマにも自然に取り組めるんだなぁと感じました。

滝乃:確かに、積み重ねがないと、授業中ふざけちゃいますよね。恥ずかしくて。

フクチ:そうなんです、急に考えられるテーマじゃない。だから、情報を伝える順番がすごく大切なんです。性教育を体系的に学べる場が今はまだあまり多くないので、『こどもせいきょういくはじめます』のような本をうまく使ってもらえたらいいなと思いますね。

※本稿は『こどもせいきょういくはじめます』に関する書き下ろし対談記事です。

![【どうすれば助かる!?】テントを開けたら目の前にクマ。動物学者が教える「いのちを守る」行動とは?[見逃し配信・7月第4週]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/1/8/360wm/img_180be9e948538a84868e6e60a629c8f9305431.jpg)