「自分も他者も大切に守る方法」を知ることで、幸せな人間関係を作る力が育まれる―――

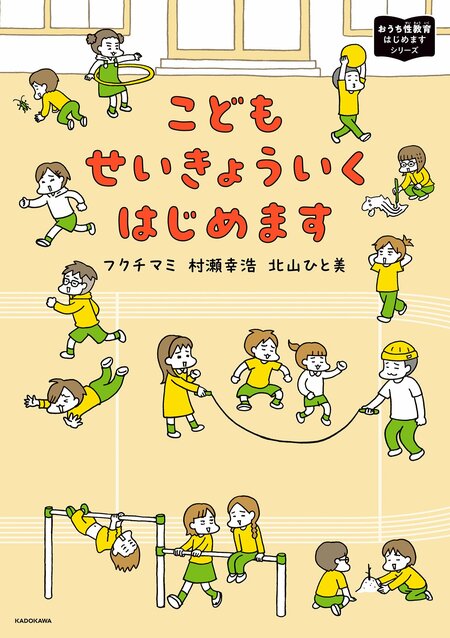

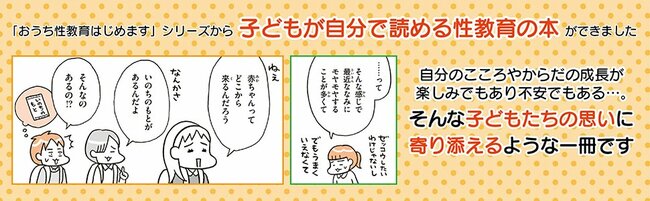

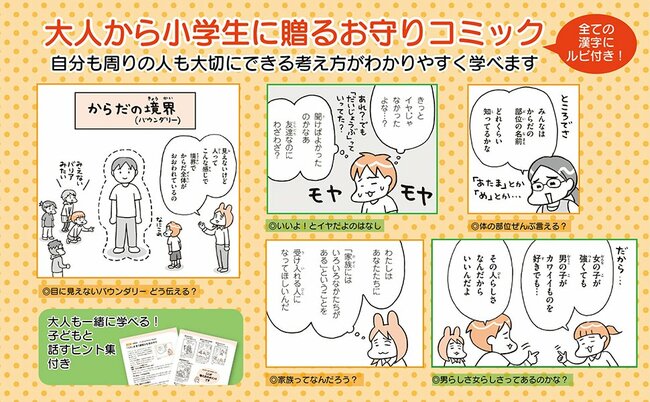

現在の性教育ブームの火付け役となった1冊おうち性教育はじめます』シリーズの最新作が発刊された。タイトルは『こどもせいきょういくはじめます』(KADOKAWA)。「子どもが自分で読める本が欲しい!」というたくさんの読者の声から生まれた、シリーズ三作目にして初めての児童書だ。

著者のフクチマミ氏は、二児の母でもあるマンガイラストレーター。自身の著作としても初めてとなる児童書は、「大人から小学生へ贈る、お守り的コミック」にしたかったと話す。

今回『こどもせいきょういくはじめます』の発刊にあたり、フクチマミ氏にインタビューを行った。聞き手は、子ども向けに「自分の身を守る方法」を網羅的に紹介した児童書『いのちをまもる図鑑』の著者、滝乃みわこ氏。

児童書の著者である2人の話から見えてきた、子どもが自ら学ぶ、本との出合い方とは。(取材・文=瀬戸珠恵)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「親から渡される本、子どもは読まない」問題

滝乃みわこ(以下、滝乃):性教育を学ぶ環境になかった私たち大人は、『こどもせいきょういくはじめます』を子どもとどのようにシェアしていくといいのでしょう。イメージはありますか?

フクチマミ(以下、フクチ):お答えする前に我が家の愚痴になりますが、私が「これ読んでみたら?」と本を渡しても、うちの子どもたちは、ほぼ読まないんですよ…。親の不安とか、親が子どもをコントロールしたいという気持ちを敏感に感じ取っている気がする。

滝乃:『いのちをまもる図鑑』にも、そういう感想がたくさん届きますよ。すすめると逆効果だから、何も言わずにリビングに置いておくって。

子どもが自然に本を手に取る機会をつくる

フクチ:そうそう。新しい本があると気づいたら、子どもはとりあえず開いてパラパラ読む。そのまま読み進めていったら内心「しめしめ」とほくそ笑む。まるで罠のように(笑)。

いろんなご家庭の本棚に、願いのこもった罠があるんですね。イチかバチかの状態ではありますけれど、あるのとないのとでは、ゼロとイチでは、違うのかな。

滝乃:うちはコロナ禍をきっかけに、甥と姪の誕生日に段ボールいっぱいの本と図書券を贈るようになったんです。小学生が読むには早いものは除いて、私と夫が読んでおもしろかった本を、マンガでも小説でもどかどか入れます。

フクチ:すてきな叔母さんですね!

滝乃:彼らもやっぱり興味がある本だけを読んでいるようですが、少なくとも彼らが表紙を見て「読む」「今は読まない」という選択をしたんだなぁと思うと、ゼロとイチでは、やっぱり違うかもしれないですね。

フクチ:子ども側になって考えてみると、大人に「これ読んでおいてね」と渡されるよりも、大人が「ねぇ、ママはこれ知らなかったんだけどね」とか言いながら本を開いてきて、“どれどれ?”とのぞきこむ形だと、本の世界に入りやすいですよね。

子どもに「与える」のではなく「一緒に学ぶ」とノってくる

滝乃:大人が正解を教えるような読み方ではなく、大人が「私も知らなかったことがいっぱいある!」というスタンスで子どもと対等に読むと、読みやすくなるのかな。

フクチ:子どもって、大人が知らないことがあると、ニヤニヤしてすごくうれしそうですよね。「え、ママ知らないんだ~」って(笑)。そういう瞬間に、子どもの学び取る力みたいなものが発揮されるような気がします。だから『こどもせいきょういくはじめます』を親子で読みながら「実は自分は、あなたぐらいの年齢の時に、こういうことを教わってなかったから、こういうことがちょっと怖かったんだよ」とか、大人の経験や気持ちを子どもと一緒に話す機会になるといいなと思っています。

滝乃:確かに、親として完璧な大人よりも、この年齢になった今も知らないことも知りたいこともたくさんあるんだよ、と伝えられる親子関係のほうがおもしろいですね!

※本稿は『こどもせいきょういくはじめます』に関する書き下ろし対談記事です。

フクチマミ 『こどもせいきょういくはじめます』著者

1980年生まれ。マンガイラストレーター。日常生活で感じる難しいことをわかりやすく伝えるコミックエッセイを多数刊行している。著書に高橋基治氏との共著『マンガでおさらい中学英語』(KADOKAWA)『マンガで読む 育児のお悩み解決BOOK』(主婦の友社)『マンガで読む 子育てのお金まるっとBOOK』(新潮社)など。

滝乃みわこ 『いのちをまもる図鑑』著者

執筆者

著書に『やばい日本史』シリーズ(ダイヤモンド社)『乙女の日本史』シリーズ(KADOKAWA)『しろくまきょうだい』シリーズ(白泉社)『こねこのすりすり』(パイインターナショナル)など。

![【どうすれば助かる!?】テントを開けたら目の前にクマ。動物学者が教える「いのちを守る」行動とは?[見逃し配信・7月第4週]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/1/8/360wm/img_180be9e948538a84868e6e60a629c8f9305431.jpg)