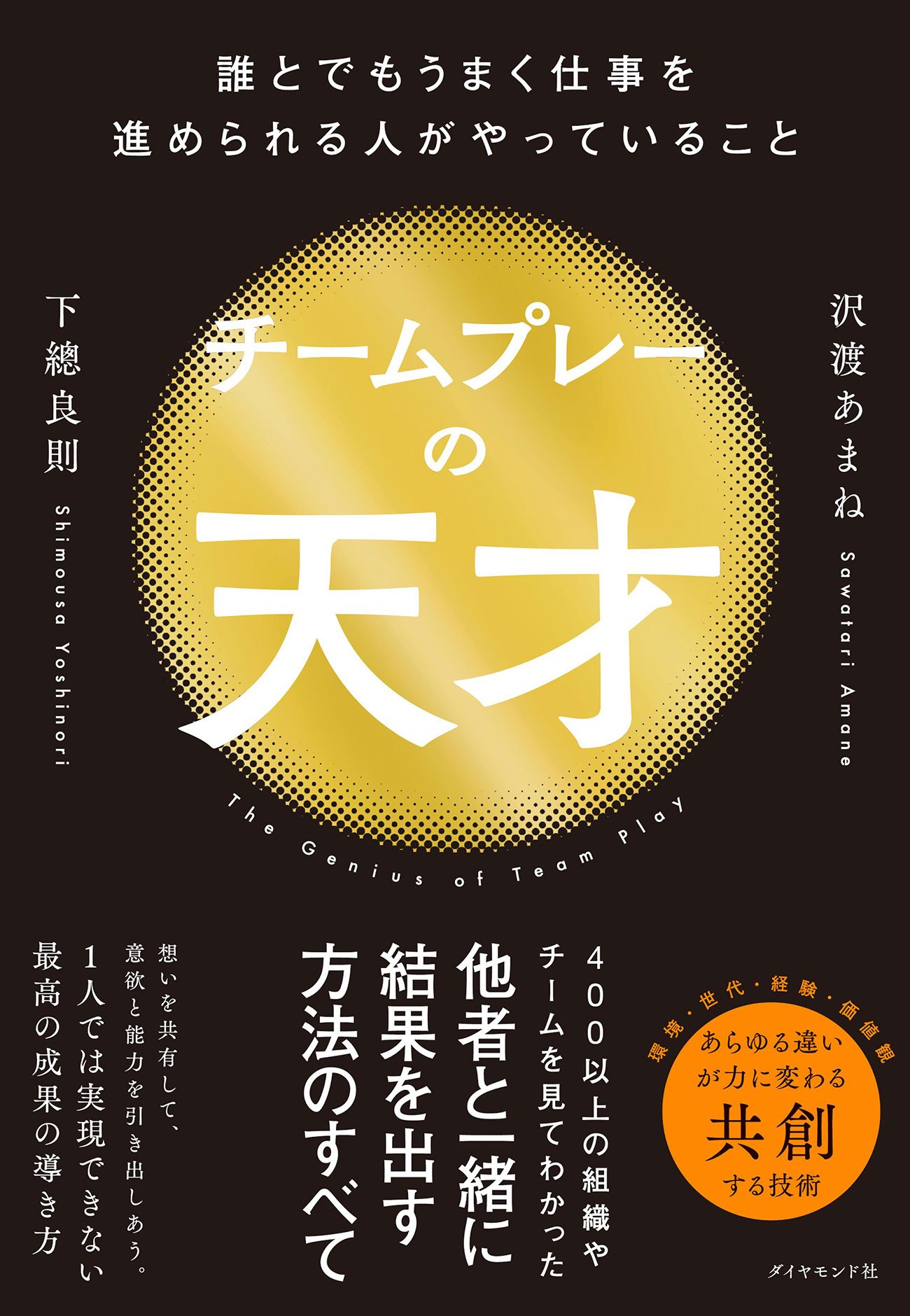

他部署と連携したり、他社と協力したりと、仕事において「チームで仕事をする」ことは多いもの。一方で、価値観や背景の違う相手とのすれ違いや衝突にモヤモヤすることも……。そんなあなたにおすすめなのが、400以上の組織やチームを見てきた組織開発の専門家が「誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること」をまとめた書籍『チームプレーの天才』(沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社)です。この記事では同書から内容の一部を抜粋し、これまで言語化されてこなかった「他者と協力して結果を出すコツ」を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

チームが「不安」に陥る理由

新製品や新サービスの開発、新規事業開発などに共創で取り組む場合において、「そもそもこのメンバーでできるんだっけ?」と疑問が湧き、頭をもたげることがあります。

その背景の一つに、体験不足が挙げられます。

従来の行動の延長線上では、新たな発想も気づきも生まれにくいもの。

いままでにない発想やコンセプトは、頭で考えていてもよくわからない。

だから「ピン」と来ない。「できるだろうか?」と不安になる。

であれば、これまでとは異なる体験をインストールするしかありません。

答えがわからないまま悩むより、体験してしまった方が早いですし、そこから対話や議論が進むケースは多々あります。

良き体験が、良き共感と共創をもたらします。

見えないコンセプトを、見えるコトに変換していく。それを媒介するのが体験なのです。

体験を生み出すために「必要なもの」

そして、何か新しいものごとを体験するには、それが行われる「場」が必要です。

たとえばあなたが、社会人同士が学び合う文化を創造することで地域を活性化したいと考えているとします。

「学び」と「活性」、いずれも抽象的であり目に見えにくい概念です。ビジョンやコンセプトを連呼するだけでは、人々の共感は得られたとしても、実際の行動には移しにくいでしょう。

そこで、あなたは実際にいろいろな取り組みを仕掛けていこうと考えます。

では、それらの取り組みは「どこで」やればいいのでしょう。

ズバリ、「場」がないことには新しいことは始まりにくいですし、続きません。

リーダーは、まず何から始めるべきか

どんなにその地域や組織に強い思いを持った人がいても、なかなかコトにつながらない。そのもどかしい景色をよく見てみると、ほぼ例外なくその地域や企業内に「場」がないことが多いのです。

共感を行動に変換するには、場が不可欠です。

よって、チームを共創へと導きたいリーダーは、まず場創りから進めましょう。

既存の場を活用する、あるいは新たに場を創る。いろいろな方法があります。本書でお伝えしていくので、いずれかの方法で突破しましょう。

(本稿は、書籍『チームプレーの天才』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では、他者とうまく仕事を進めるための具体的な93の技術を紹介しています)