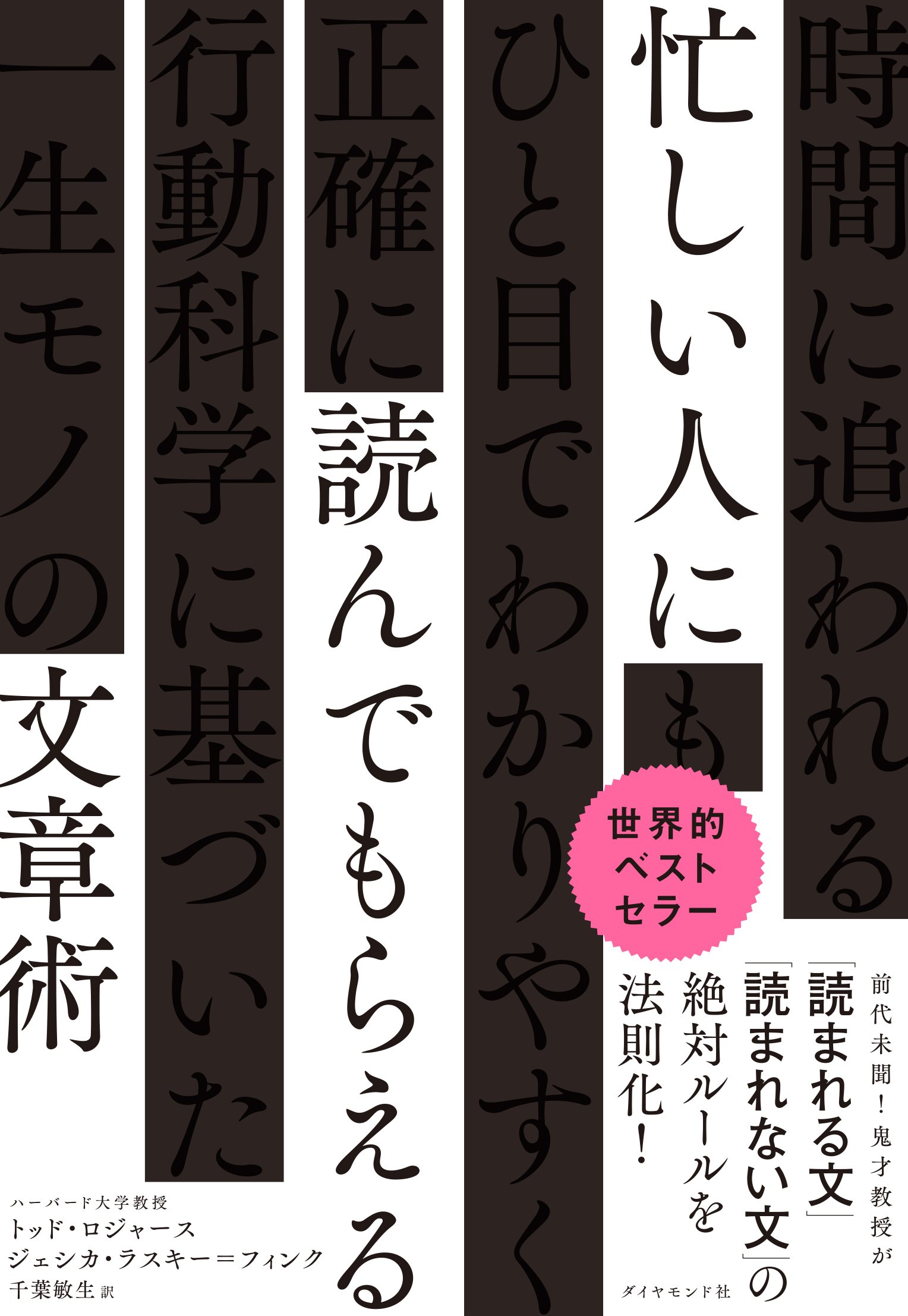

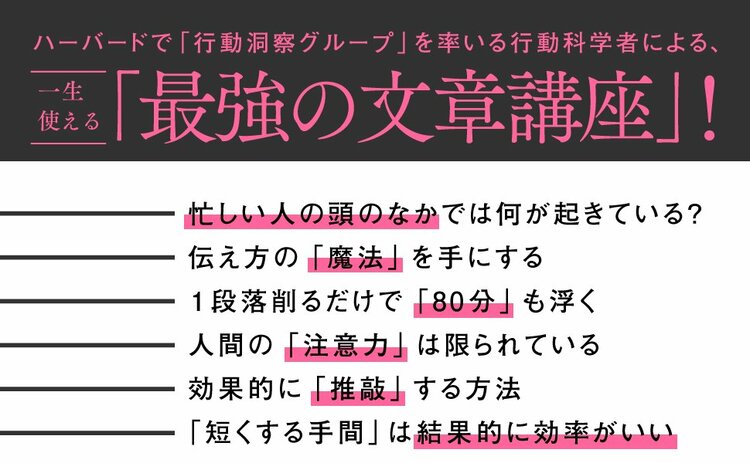

ハーバード大学教授であり、ハーバード行動洞察グループ(BIG)のディレクターを務める行動科学者トッド・ロジャース。行動科学で人を動かす方法を研究してきた彼が、「読まれる文章」「読まれない文章」の原理を突き詰め、科学的に正しい文章術として体系化したのが『忙しい人に読んでもらえる文章術』(トッド・ロジャース、ジェシカ・ラスキー=フィンク著、千葉敏生訳)だ。本稿では、同書の内容をもとに、スマートで評価されるメールの特徴を紹介する。(ダイヤモンド社書籍編集局 三浦岳)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「頭がいい人」のメールの特徴は?

職場で日々やり取りされる膨大なメール。その中には、「この人は頭が切れるな」と思わせるメールもあれば、「なんでこんなに読みにくいんだ……」と感じるメールもある。両者の決定的な違いは、意外なほどシンプルだ。

一言でいうと、頭がいい人のメールは、短く要点が明確だ。逆に、頭が悪そうに見えてしまう人のメールは、やたらと長く、情報が散らかっている。

ハーバード大学で行動洞察グループを率いる行動科学者トッド・ロジャースらは、『忙しい人に読んでもらえる文章術』でこう指摘している。

短く端的なメールだと、相手もすぐに見て返事をくれるが、長文メールだと、レスは遅い。下手したら、返ってこないこともあるはずだ。

筆者自身、長文メールをざっと見て「対応に時間がかかりそうだ」と思って後回しにし、そのままリアクションを忘れてしまうことがある。

もう一つ、著者は重要な事実を挙げている。

つまり、情報を詰め込みすぎると、むしろ伝わらなくなるのだ。

頭がいい人は、受け手の負担を想像する。読みやすく、必要な情報だけを最短距離で届けようとする。結果として、返信が早く、仕事も前に進む。

一方、頭が悪く見えてしまう人は、自分の頭の中をそのままメールに流し込み、読み手が「整理しながら読む」手間を強いる。それによって相手の時間と労力を奪ってしまっている。

メールにおける知性とは、情報の多さではなく、情報を整理して、「相手の時間をいかに節約できるか」なのだ。

(本原稿は、トッド・ロジャース、ジェシカ・ラスキー=フィンク著『忙しい人に読んでもらえる文章術』〈千葉敏生訳〉に関連した書き下ろし記事です)