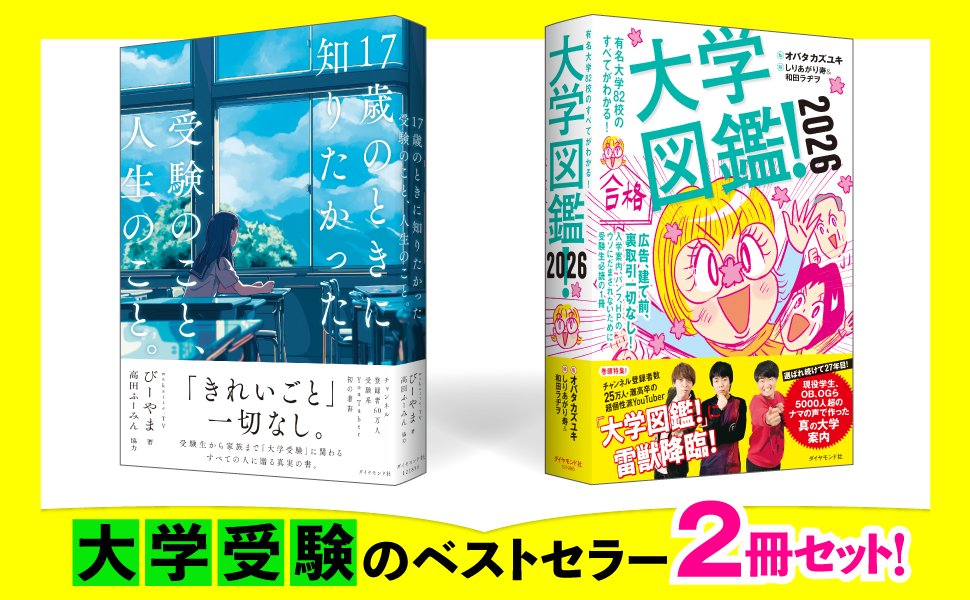

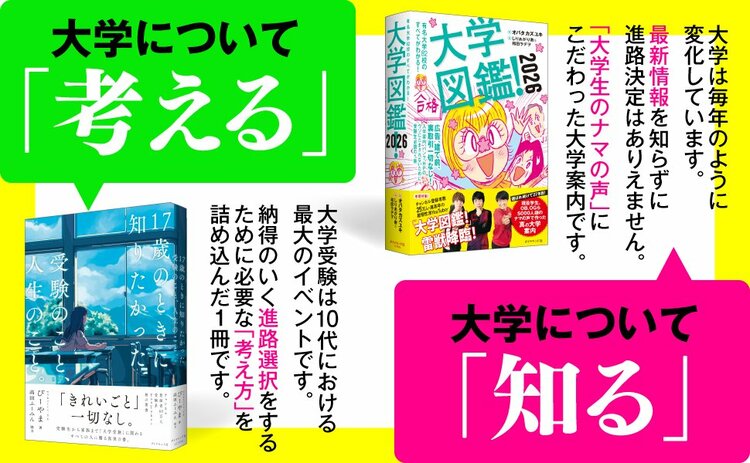

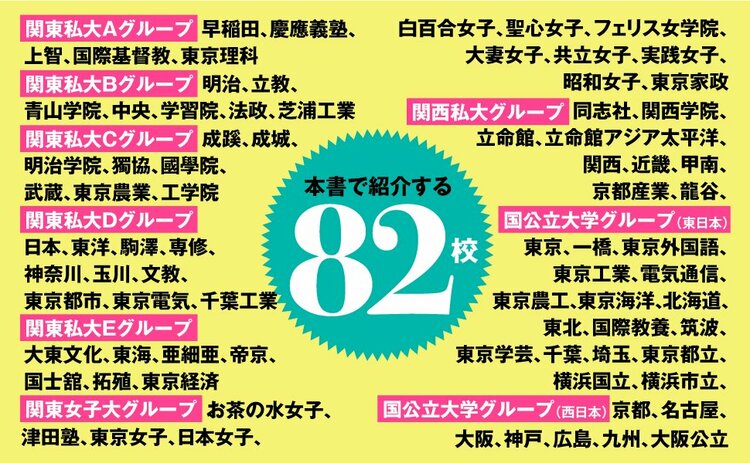

25年以上多くの読者に選ばれ続けてきた大学案内『大学図鑑!』が今年もパワーアップして発売された。現役生・OB・OGら5000人超のナマの声によってつくられた本書は他の大学選びのひとつの手段として選ばれている。本記事では最新版である『大学図鑑!2026』の出版を記念して、内容の一部を抜粋し再編集してお届けする。(本記事は2025年1月時点に執筆した『大学図鑑!2026』をもとにしています)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

東北大学の学部の特徴

創立以来「実学尊重」の理念を掲げており、人数も存在感も、理系が圧倒している。全学部合わせて1万人ほどの学生数だが、工学部だけで約3500人、理学部が約1300人を占める。また、約1800人いる留学生のうち、半数以上が工学部。

片や文系は文、教育、法、経済を合わせても3000人程度で、工学部に及ばない。「工学部は企業と太いパイプを持っていて、大量に研究費を確保している」(工学部OB)。

ただし、「文科省に尻尾を振っている」と嘆く教員もいる。特に強みとして打ち出しているのは、材料科学、災害科学、スピントロニクス、未来型医療の4領域。

理系の知名度が文系を凌りょうが駕しているのは確かだが、それぞれに我が道を行く気風が強く、キャンパスがバラバラなせいか序列概念もない。強いてあげれば、星陵キャンパスの医学部と歯学部との間に、複雑な思いが横たわっている程度。

単位の取りやすさについては、文系は楽で理系は厳しいという一般的な法則が当てはまる。文系内だと、テスト結果が成績に直結する法学部生はまじめに講義を受けるが、経済学部生は休みがち。「法学部は1年から専門の試験がガッツリ入る」(法学部生)。「経済は出席を取らない講義が多い。試験でなんとかなる」(経済学部生)。

ただ、追試は一切認められないから、試験前だけは勤勉になる。法学部と経済学部には3年か3年半で卒業できる早期卒業制度もある。対象者は成績上位の1割程度だが、実際に早く卒業するのは学年で数えるほどだとか。それとは関係なく、「会計大学院と公共政策大学院ができて、特に法学部から大学院に進む学生が増えた」(法学部生)。

文学部には留年制度がないので、単位を取らなくてもエスカレーター式に進級できるが、4年生になって卒業単位不足に慌て苦しむ学生もいる。教育学部は校舎が新しく立派だが、少人数だから存在感は薄い。主に教育を学問として学ぶところで、教師になる学生は数%、公務員志望が多い。

工学部の9割、理学部の8割以上が大学院に進む。「特に優秀な学生」には大学院への飛び級入学制度がある。ただし、「飛び級では大学卒業の資格が得られないため、早期卒業を選ぶ人のほうが多い」(理学部生)。「研究第一主義と言われるが、材料、化学、物理など一部の分野が強いだけで、全体としてはそれほどでもない」「必修科目の単位は絶対に落としてはいけない」(以上、理学部生)などの声あり。理系では農学部も8割ほどが大学院へ進む。

どの学部も、学生数と比べて教員の数は十分で、勉強する気になれば、それに応えてくれる環境であることは確かだ。2019年度には新たな全学教育プログラムとして1、2年生を対象とした「東北大学挑創カレッジ」を開講。

海外留学プログラムも充実していて、春夏の長期休みには短期で安く留学に行ける制度があり、多くの学生が気軽に参加している。「留学が縁で恋人ができる人が多い」とか。