Photo:J Studios/gettyimages

Photo:J Studios/gettyimages

米国とEUは瀬戸際で

貿易戦争突入を回避

米国と欧州連合(EU)は7月27日、関税交渉で合意に達したと発表した。8月1日に相互関税の引き上げ期限が迫るなか、瀬戸際で貿易戦争突入を回避した形だ。

今回の合意によって、8月1日に30%への引き上げが予定されていた相互関税率は15%への引き上げに止まった。また、4月から課されている自動車輸入への追加関税も、現行の25%から12.5%まで引き下げられる(従来の2.5%と合わせて関税率は15%となる)ほか、医薬品・半導体にも15%の関税率が適用される予定だ。EU側は見返りとして6000億ドル超の対米投資や7500億ドルのエネルギーを米国から購入することを約束した。

今回の合意によって、関税引き上げによる欧州経済への悪影響は一定程度緩和されることになる。とりわけ、輸出依存度・対米輸出比率ともに極めて高いアイルランドのほか、主要国ではドイツやイタリアなどは米国の関税の影響を受けやすいため、関税引き下げの恩恵も相対的に大きい。その他、対米輸出比率は高くないものの、経済全体の輸出依存度が高いスロバキアやオランダなども、ある程度の恩恵があるだろう。

また、EUは今回の合意を受けて、米国への報復関税措置を6ヵ月間停止すると発表した。今後の詳細交渉で決裂しない限り、EUは6ヵ月後も報復措置の発動を見送るとみられる。EU側の対抗関税が導入されていれば、米国の関税引き上げによる輸出減少や雇用情勢の悪化によって景気が下押しされるだけでなく、コストプッシュ型のインフレ圧力が加わり、欧州経済はスタグフレーションに陥るおそれがあったため、この点も大きなプラス材料だ。

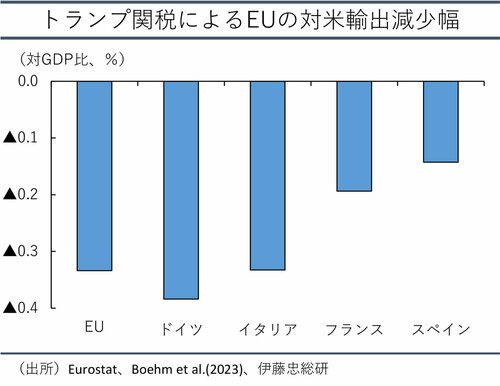

もっとも、トランプ米大統領の就任前と比べれば関税率が上がることは変わらず、景気への下押し圧力は避けられない。筆者の試算では、米国の関税引き上げによってEUからの米国向け実質輸出は対GDP比で▲0.3%程度減少すると見込まれる(図表1)。2024年のEUの実質GDP成長率が前年比+1.0%であることを踏まえると、影響は小さくない。

トランプ関税によるEUの対米輸出減少幅 (出所)Eurostat、Boehm et al.(2023)、伊藤忠総研

トランプ関税によるEUの対米輸出減少幅 (出所)Eurostat、Boehm et al.(2023)、伊藤忠総研拡大画像表示

現時点で確認できる範囲では、EUの米国向け輸出は大幅な落ち込みを回避しているものの、今回の米EU合意が発効する年後半以降は弱含む見通しだ。自動車関税は現行の関税率から引き下げられるものの、ほとんどの品目にかけられる相互関税は10%から15%に引き上げられるうえ、これまで支えとなってきた医薬品など一部品目の駆け込み輸出も剥落する公算が大きいからだ。

今回の米EU関税合意は最悪の事態を回避したという点は評価できるが、直接的に景気を押し上げるような性質のものではない。