愛車(自転車)が400万円!? 華麗なる“お坊っちゃまライフ”を送った「小説の神様」

文芸作品を読むのが苦手でも大丈夫……眠れなくなるほど面白い文豪42人の生き様。芥川龍之介、夏目漱石、太宰治、川端康成、三島由紀夫、与謝野晶子……誰もが知る文豪だけど、その作品を教科書以外で読んだことがある人は、少ないかもしれない。「あ、夏目漱石ね」なんて、名前は知っていても、実は作品を読んだことがないし、ざっくりとしたあらすじさえ語れない。そんな人に向けて、文芸評論に人生を捧げてきた「文豪」のスペシャリストが贈る、文芸作品が一気に身近になる書『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)。【性】【病気】【お金】【酒】【戦争】【死】をテーマに、文豪たちの知られざる“驚きの素顔”がわかる。ヘンで、エロくて、ダメだから、奥深い“やたら刺激的な生き様”を大公開!

※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

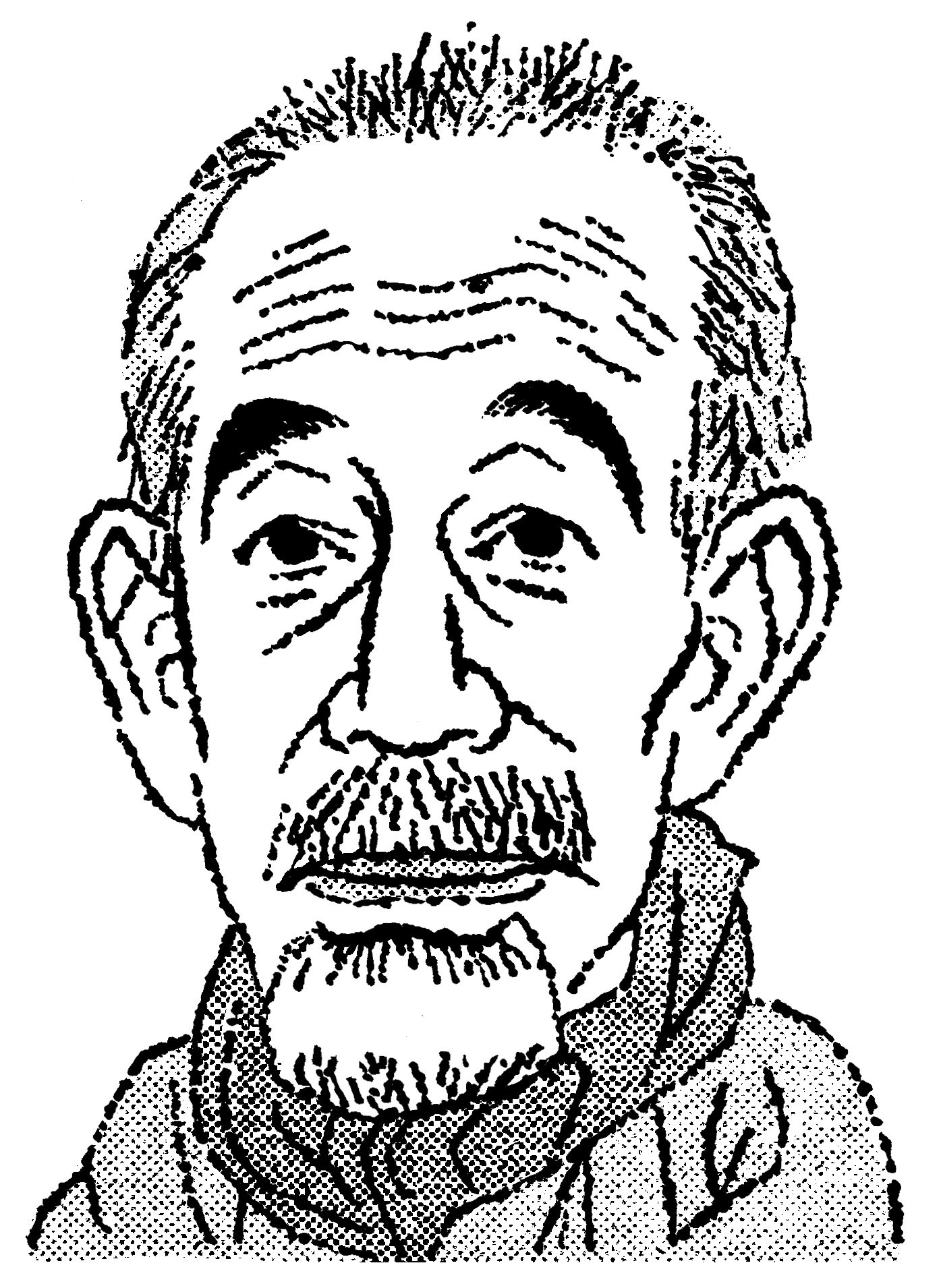

イラスト:塩井浩平

イラスト:塩井浩平

「小説の神様」は1682坪の大豪邸育ち

元祖“港区男子”、その名は志賀直哉

最近よく耳にするようになった「港区男子」という言葉があります。都内、いや、日本屈指の高級住宅街である東京都港区に住み、高収入・高学歴・高身長という3高を備えているような男性が、そう呼ばれているみたいです。

その点、志賀直哉は、“元祖・港区男子”的な存在といえます。直哉の父・直温(なおはる)は、港区・麻布の生まれ。慶應義塾大学卒で、第一銀行(現・みずほ銀行)に勤めた当時のエリートですが、その後、総武鉄道や帝国生命保険の取締役を経て、明治の財界で実業家として名を馳せた人物です。

六本木の中心に佇んだ1682坪の豪邸

直哉が暮らした麻布三河台町(現・東京都港区六本木)にあった邸宅は、1682坪という広大な敷地にありました。場所は、いまでいえば上層階に高級ホテル「ザ・リッツ・カールトン東京」が入居する「東京ミッドタウン」にほど近い“港区六本木のど真ん中”です。

いまでは高級マンションやタイヤメーカー大手・ブリヂストンの社宅が建っていますが、直哉はこの地で14歳から29歳まで過ごし、デビュー作『或る朝』を始め『網走まで』『正義派』『大津順吉』など、初期の名作を書いています。

ちなみに家屋は、第2次世界大戦の戦災で消失してしまいました。

貴族階級が通う学習院での少年時代

そんな志賀家の御曹司として、幼少期を過ごした直哉は、3歳のときに東京で2番目に開設された幼稚園「芝麻布有志共立幼稚園」に入園し、その後、学習院初等科に進みました。

学習院はもともと、戦前の貴族階級のために設立された国立の教育機関でしたから、この事実だけ見ても、直哉がいかにブルジョワジーたる環境で育ったかがわかります。

現代価格400万円!愛車を乗り回すアクティブな一面

そんな直哉は、幼いころはあまり勉強熱心なタイプではなく、むしろ運動好きの少年でした。なかでも熱中したのは、自転車。お気に入りの自転車2台を乗り回し、前輪を持ち上げて後輪だけで走る「ウィリー走行」に熱中したりしていました。

随筆『自転車』(『ちくま日本文学021 志賀直哉』ちくま文庫に収録)には、「十円あれば一人一ヶ月の生活費になった時代」に「私のデイトンは百六十円で買った」と綴られています。

「一人一ヶ月の生活費」を現在の貨幣価値で25万円とすると、直哉の自転車「デイトン」は、なんと400万円もの代物だったことになります。

文豪の華麗なるお坊っちゃまライフ

そのほかにも歌舞伎や寄席、ボートレースや棒高跳びなども好きだったようで、“裕福な家庭のお坊っちゃま”ならではの幼少期を過ごしています。まさに、誰もがうらやむような暮らしをしていたのです。