チームの雰囲気がどこか冷めている。新しいことに挑戦しても手応えが弱く、盛り上がりが続かない――。その原因は、メンバーの能力でも性格でもなく、「体験」が共有されていないことにあります。どれだけ良い視察や学びの機会をつくっても、「面白かったね」「いい勉強になった」で流してしまえば、その体験は個人のフローとして消えていきます。

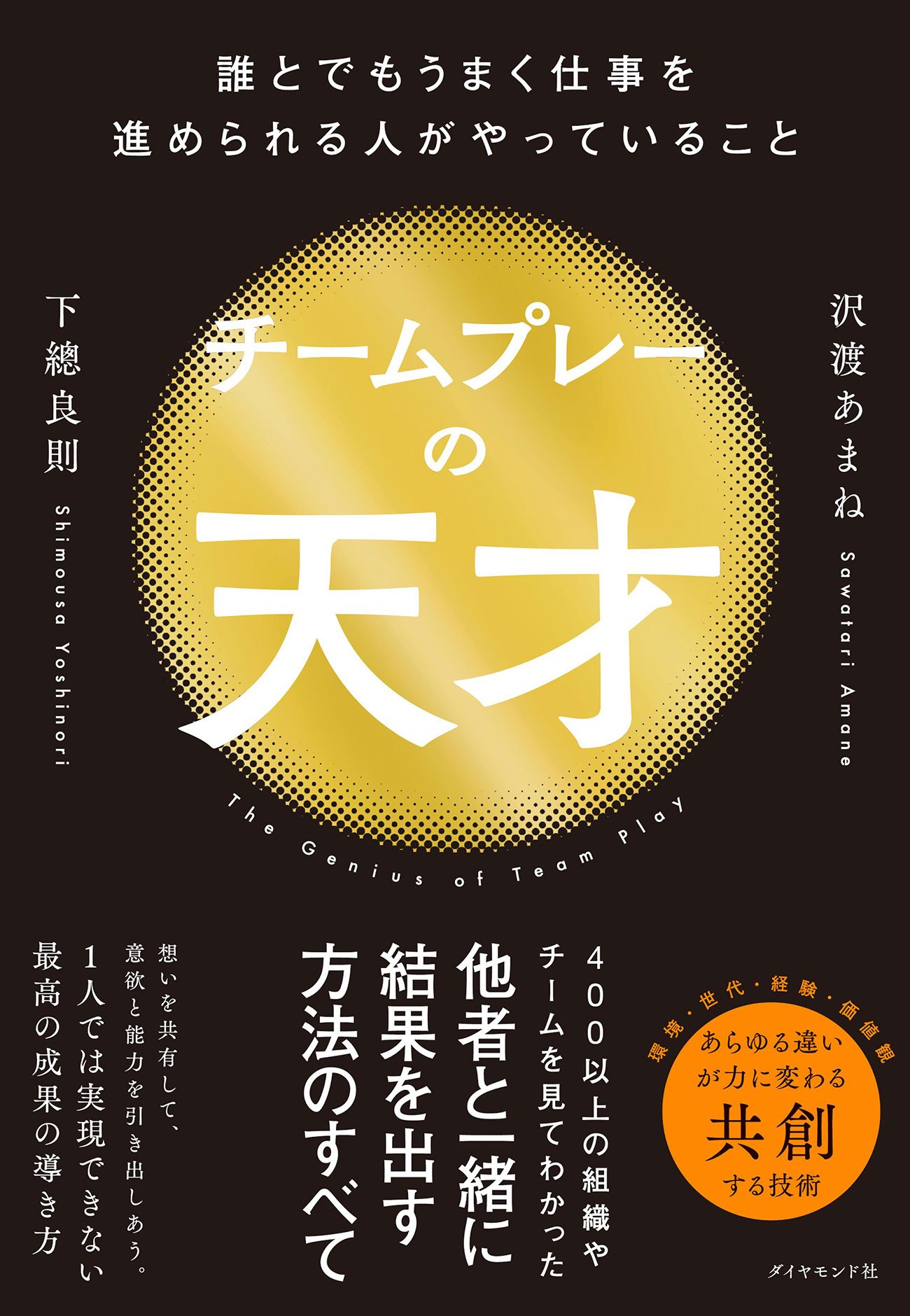

体験を“個人の出来事”から“チームの資産”に変えることができれば、チームは前進します。400以上のチームを見てわかった「仲間と協力するのがうまい人の共通点」をまとめた書籍『チームプレーの天才』(沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊)から、そのポイントを紹介します。(構成/ダイヤモンド社・石井一穂)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

チームを「前進」させるために必要なこと

目標となる姿をメンバーと一緒に見に行く。目指しているものの試作品を作ってみる。社外の人と関わる場に皆で足を運んでみる。

このような「体験」は、チームの一体感を高めるのはもちろん、メンバーのビジョンに対する手応えや新たな学び、発見をももたらし、それがチームのさらなる推進力になります。

しかし、個人やチームがどんなに良い体験をしても、「へえ、良かったね」「面白かったね」「いい勉強になったね」で流してしまっては、その意味を減じてしまいます。

体験を個人のフロー(その場で流れて行ってしまう情報など)で流さずに、組織やチームのストック(蓄積・引き出し・活用可能な資産)に変えていく。

そのためには「振り返り」によって体験を意味と価値に変換し、メンバーと共有するプロセスが不可欠です。

チームメンバーと「対話」したいこと

体験を振り返り、チームの仲間と伝え合うのは、それによって思いや感情を共有し、共感を形成する意味もあります。

どんなに素晴らしい体験をしたとしても、ただ事実や出来事を伝えるだけでは弱い。そしてもったいない。

体験を共感に、そしてチームや組織の資産に変えるには、次のような内容を、体験した当事者がまず言葉にしてチームに共有し、そしてチームメンバーと対話しましょう。

・その体験をしようと思った目的・狙い・経緯(「なんとなく」「たまたま」もあり)

・所感や問い(その体験を通じて、どんな「問い」が芽生えたか)

・感情の変化

・得た(または強化された)学び、気づき、着眼点、ものの見方、考え方、事例

・得た(または強化された)人的ネットワーク

・その体験を通じて感じた、自チームの良いところと足りないところや改善点

・この体験を次は誰にしてほしいか、誰に広めたいか

・未来に活かせそうなこと

体験を「問い」に編集する

さらに、自分の体験を共有して他者を動機づける(巻き込む)のがうまい人は、「自分の体験」が他者にとっても「自分ごと」になるようにうまく編集して伝えます。

「その体験から何が言えるか」

「その体験をどう自分たちに活かすことができるか」

「自分たちの組織やチームに置き換えたら、どんなことができるか」

「障壁や課題は何か」

「自分たちに足りない能力、体制、文化は何か」

このような問いを立てながら、体験で得た学びや気づきを抽象化し、その先の議論と合意形成を促していきましょう。

体験と抽象化の反復横跳び。その繰り返しが、体験の意義を増幅させ、かつ組織も人も大きく強くします。

みんなで「未来」の話をしよう

このとき、未来の話をしましょう。

単なる所感や「いい勉強になった」では不十分。

「(多様な)体験なんてして何になるの?」「だったら、目先の手を動かす仕事に集中しなさい」と、体験に対するネガティブな感情がチームに増幅されかねません。

その体験を、自身やチームや組織のこれからにどう活かすか。

すぐにでなくても、将来どのような意味をもたらし得るか。

これらをチームで話し合い、体験に意味や意義を添えましょう。

(本稿は、書籍『チームプレーの天才』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です)

企業顧問(組織開発&ワークスタイル変革)。あまねキャリア株式会社CEO/一般社団法人ダム際ワーキング協会代表。プロティアン・キャリア協会アンバサダー。磐田市“学び×共創”アンバサダー。『越境学習の聖地・浜松』『あいしずHR』『読書ワーケーション』主宰。大手自動車会社、NTT データなどを経て現職。400以上の企業・自治体・官公庁で、働き方改革、組織変革、マネジメント変革の支援・講演および執筆・メディア出演を行う。主な著書は『組織の体質を現場から変える100の方法』(ダイヤモンド社)、『新時代を生き抜く越境思考』『EXジャーニー』『バリューサイクル・マネジメント』『職場の問題地図』(いずれも技術評論社)など。

東北工業大学准教授(デザイン経営分野)/usadesign代表/一般社団法人 デザイン経営研究所 代表理事/一般社団法人RAC理事。多摩美術大学を卒業後、商品企画担当者・プロダクトデザイナー、グラフィックデザイナーを経て、usadesignとして独立。フリーランスデザイナーとして、世界シェア第3位の広告代理店ピュブリシス傘下ビーコンコミュニケーションズや、ネクストユニコーンをはじめとするスタートアップ企業にジョインし、「デザインと経営学」をテーマに活動を広げる。グロービス経営大学院修了MBA取得。著書に『インサイトブースト 経営戦略の効果を底上げするブランドデザインの基本』(ハガツサ)がある。