ダーウィンの『種の起源』は「地動説」と並び人類に知的革命を起こした名著である。しかし、かなり読みにくいため、読み通せる人は数少ない。短時間で読めて、現在からみて正しい・正しくないがわかり、最新の進化学の知見も楽しく解説しながら、読者の「頭の中」に、実際に『種の起源』を読んだ後と同じような記憶が残る画期的な本『『種の起源』を読んだふりができる本』が発刊される。

長谷川眞理子氏(人類学者)「ダーウィンの慧眼も限界もよくわかる、出色の『種の起源』解説本。これさえ読めば、100年以上も前の古典自体を読む必要はないかも」、吉川浩満氏(『理不尽な進化』著者)「読んだふりができるだけではありません。実物に挑戦しないではいられなくなります。真面目な読者も必読の驚異の一冊」、中江有里氏(俳優)「不真面目なタイトルに油断してはいけません。『種の起源』をかみ砕いてくれる、めちゃ優秀な家庭教師みたいな本です」と各氏から絶賛されたその内容の一部を紹介します。

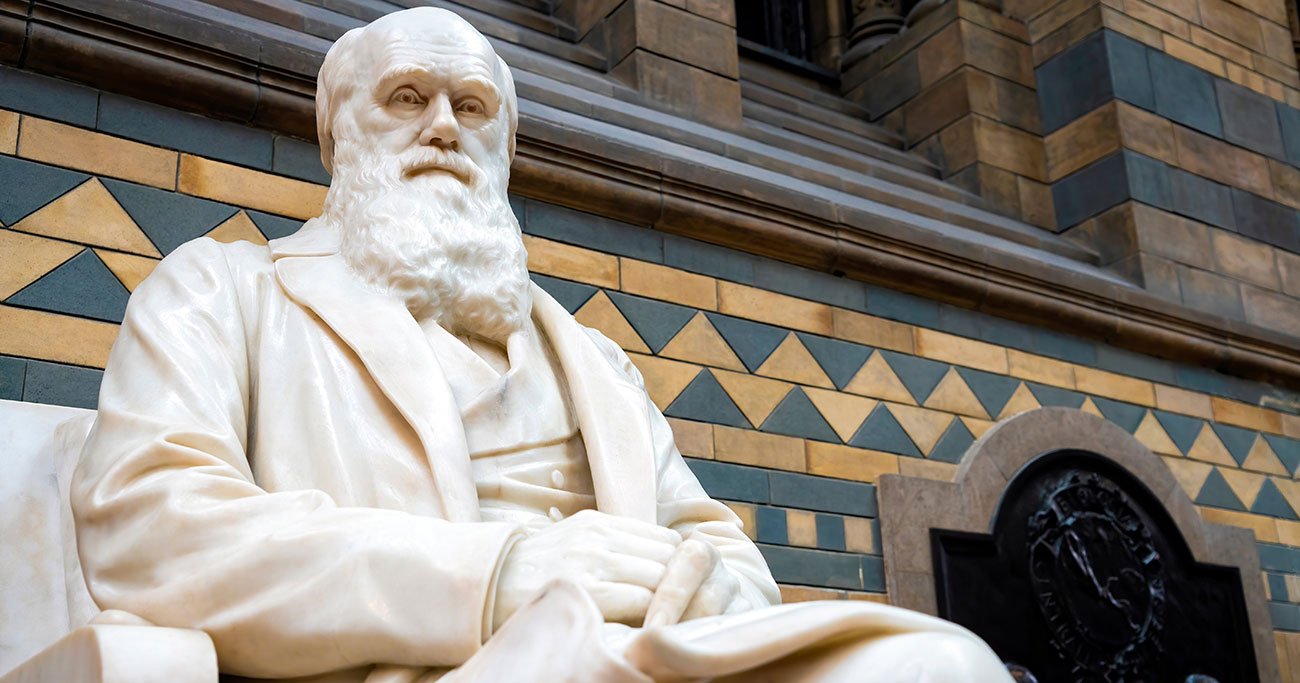

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

お金持ちと貧乏自慢

以前、何かの本で「貧乏自慢」のことを読んだことがある。

「貧乏自慢」にはいろいろなタイプがあるようだが、その本には、大金持ちになった人ほど若いときは貧乏だったと言いたがり、美貌で有名になった人ほど若いときは不細工だったと言いたがり、学問的に成功した人ほど若い時は勉強ができなかったと言いたがる、そういうものだと書いてあった。

本当にそういう傾向があるかどうかはわからないが、自慢するまでもなく、実際にそうだった人がいることはたしかである。

その典型が、進化理論で有名なチャールズ・ダーウィン(1809~1882)だろう。

大金持ちの御曹司

ダーウィンは、1809年にイギリスのシュルズベリーという小さな町で生まれた。父は医師だったが投資家としても成功し、莫大な資産を蓄えていた。

母はダーウィンが8歳のときに亡くなったが、その父(ダーウィンの母方の祖父)のジョサイア・ウェッジウッドは陶器の有名なメーカーであるウェッジウッド社の創立者で、産業革命の担い手の一人であった。

両家は莫大な資産を所有していたため、チャールズ・ダーウィンは大金持ちであり、生涯にわたってお金のために働いたことは一度もなかった。

9歳になったダーウィンは、地元のパブリック・スクール(イギリスの特権的な中等教育機関)であるシュルズベリー・スクールに入学する。

校長のサミュエル・バトラーは教育改革者で、当時のシュルズベリー・スクールはイギリスで最高のパブリック・スクールという評判だった。

しかし、ダーウィンにとってシュルズベリー・スクールは面白くなかったようだ。もっとも、学校の外では、ダーウィンは鉱物を収集し、鳥を観察し、科学実験に熱中していた。

ところが、そのことがバトラー校長の知るところとなり、時間を無駄遣いしていると罵倒された。結局、チャールズ・ダーウィンは通常より2年早く、16歳でシュルズベリー・スクールをやめてしまった。

それから、ダーウィンはエジンバラ大学医学部に入学する。しかし、ここでもダーウィンは、ほとんどの講義に興味を持つことができず、欠席することも多かった。

この頃、兄のエラズマスから、仕事をしなくても父の遺産で一生暮らしていけると聞かされたことも、それに追い打ちをかけたようだ。

酒を飲み、カードで遊ぶ

そして、2年も経たずに、エジンバラ大学医学部を退学してしまう。シュルズベリー・スクールも早目にやめてしまったし、医学部に行っても医者になる気もなく退学してしまったダーウィンは、父のロバートから見れば、ただの怠け者の息子であった。

息子の将来を考えてみたものの、こんな性格では軍人にも弁護士にもなれそうもない。そこで、父が考えたダーウィンの将来は、田舎で牧師になってのんびり暮らすことであった。

晩年のダーウィンはキリスト教への信仰を失ってしまったが、当時のダーウィンはキリスト教を信仰していた。そこで、18歳でケンブリッジ大学クライスツ・カレッジに入学したが、ここでもダーウィンは真面目な学生とは言えなかった。

狩猟や昆虫採集に熱心で、酒を飲んだりカードで遊んだり恋をしたりしていたのである。しかし、ケンブリッジでは幸運な出会いもあった。

幸運な出会い

植物学の教授のジョン・スティーブンス・ヘンズローは学識に富み、温厚で高潔な聖職者であった。ヘンズローによって、ダーウィンは、素晴らしい人々や重要な書物に出会うことができたのだ。

また、後にダーウィンは、イギリス海軍の測量船ビーグル号に乗って世界を一周し、その経験が進化理論の形成に大きな影響を与えることになるのであるが、その乗組員としてダーウィンを推薦したのも、このヘンズローであった。

ヘンズローは非常に優れた教育者であったが、その最大の成果は、田舎牧師になるはずだったダーウィンを史上最高の生物学者に育てたことであろう。

でも、私は、ときどきこう思う。

たしかに、ダーウィンが素晴らしい業績を挙げたのは、ダーウィンが個性的だったからだろう。でも、みんながみんな、ダーウィンみたいな人だったら困るのではないだろうか。

そこそこ真面目に学校に行って、そこそこ真面目に仕事をする、そういう人々が社会を支えているのだ。

私はダーウィンが大好きだけれど、だからといって自分がダーウィンみたいになりたいと思っているわけではない。人間は「そこそこ」でよいのである。

(本原稿は、『種の起源を読んだふりができる本』の著者による書き下ろしです)

1961年、東京都生まれ。東京大学教養学部基礎科学科卒業。民間企業を経て大学に戻り、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。博士(理学)。専門は分子古生物学。武蔵野美術大学教授。『化石の分子生物学 生命進化の謎を解く』(講談社現代新書)で、第29回講談社科学出版賞を受賞。著書に、『爆発的進化論』(新潮新書)、『絶滅の人類史―なぜ「私たち」が生き延びたのか』(NHK出版新書)、『若い読者に贈る美しい生物学講義』(ダイヤモンド社)などがある。