「長男には1円も渡しません」→知らなきゃ損する“相続の柔軟ルール”とは?

人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。

本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版した。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。

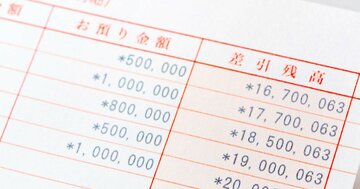

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

知らなきゃ損する「相続の基本」ルール

お盆の時期、ご家族で相続について話し合われたご家庭も多いかと思います。本日は、相続の基本についてお話しします。

亡くなった方の遺産は2つのルールに沿って分けられます。

ポイントは「遺言書の有無」です。

遺言書が有る場合は、その内容通りに遺産を分けます。

遺言書が無い場合は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で遺産の分け方を決めます。ここでとても多い誤解は「遺産は法定相続分通りに分けなければならない」というものです。

皆さんは「遺産は配偶者が2分の1、子どもが2分の1を相続する(子どもが複数人いる場合は2分の1を均等に割る)」という話を聞いたことはありませんか。

この割合のことを法定相続分と呼びます。

法定相続分は、分け方の目安として国が定めているものです。しかしあくまで「目安」にすぎないので、「必ずこの割合で分けなさい」と強制力を持つものではないのです。

つまり、相続人全員の同意があれば、どのような分け方をするのも自由です。

「母3分の1、長男3分の1、長女3分の1」でも、「母がすべて相続、子どもは0」でも、相続人全員の同意さえあればいいのです。

(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・編集を行ったものです)