モンゴル帝国も果たせなかった「世界の一体化」…成し遂げたのは誰だ?

「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」

人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。

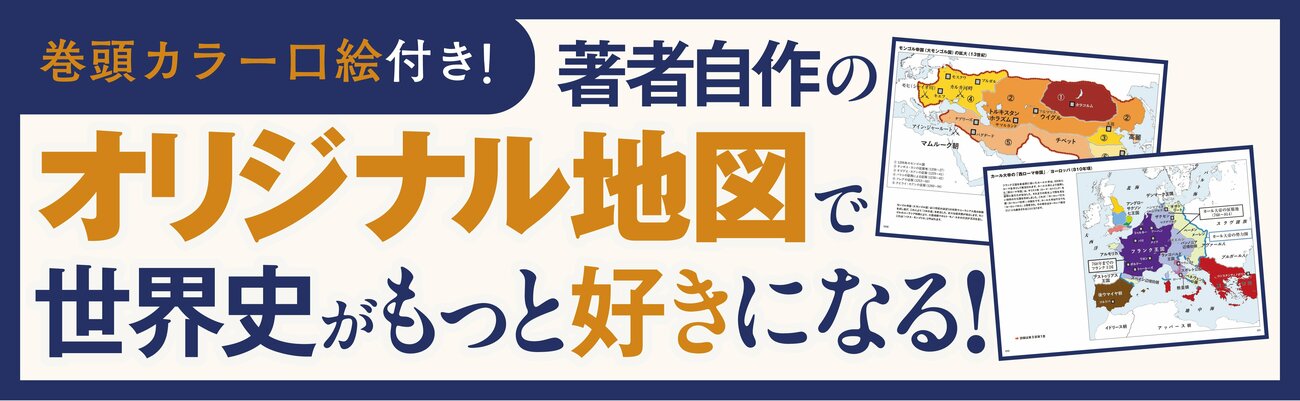

本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多い。近刊『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

モンゴル帝国も果たせなかった「世界の一体化」…それを成し遂げたのは誰か?

中世後期の西ヨーロッパでは農奴解放が進み、自立した農民が土地を買って工場制手工業(マニュファクチュア)を発展させていきます。

マニュファクチュアは分業によって効率的に生産を行い、価格革命の影響で毛織物業を中心に利益を上げ、その利益を再投資することで経営者は資本家へと成長しました。その結果、西ヨーロッパには産業資本主義の基盤が築かれます。

一方で、東ヨーロッパやアフリカでは資本家が少なく、西ヨーロッパ製品に対抗できず、工業化が進まないまま原材料や奴隷を輸出する立場に追いやられました。特に西アフリカは奴隷貿易によって人口と産業基盤を奪われ、「低開発化」に陥ります。こうして世界の富は西ヨーロッパに集中し、他地域は搾取されるという国際分業体制が形成されました。

この構造をイマニュエル・ウォーラーステインが「近代世界システム論」として理論化し、「中核」と「周辺」という概念で整理しました。中核は富を蓄積する先進地域、周辺は搾取される従属的地域であり、この区分が後の先進国と途上国の原型となったのです。

また、「中核」と呼ばれた国々の中でも、他国を圧倒する経済大国が次第に登場し、これは「覇権国家」と呼ばれます。史上最初の覇権国家は17世紀のオランダで、続いて18~19世紀にはイギリス、20世紀にはアメリカへとその座が交代することになります。

大航海時代は、西ヨーロッパが世界中に漕ぎ出したことで、価格革命をもたらすとともに近代世界システムが形成されることになりました。

これにより、前近代にも見られた「世界の一体化」(グローバリゼーション)が、より一層加速することになります。

前近代は、「世界帝国」というシステムが、政治的な結びつきにより「世界の一体化」を進めようとしました。しかし、この試みは最終的な分断・瓦解が不可避なものであり、その限界がモンゴル帝国だったのです。

しかし、「近代世界システム」により新たに構築されたのは経済、すなわち「世界経済」です。「世界経済」は国際分業をもたらし、ひいては今日の国際社会の方向性を定めることになります。こうして、いよいよ世界は、ヨーロッパから始まった「近世」という時代に、否応なく呑み込まれることになったのです。

(本原稿は『地図で学ぶ 世界史「再入門」』を一部抜粋・編集したものです)