「そりゃ儲かるわ…」牛も人もストレスゼロ! 「ニュージーランド酪農」のとんでもない秘密とは?

「経済とは、土地と資源の奪い合いである」

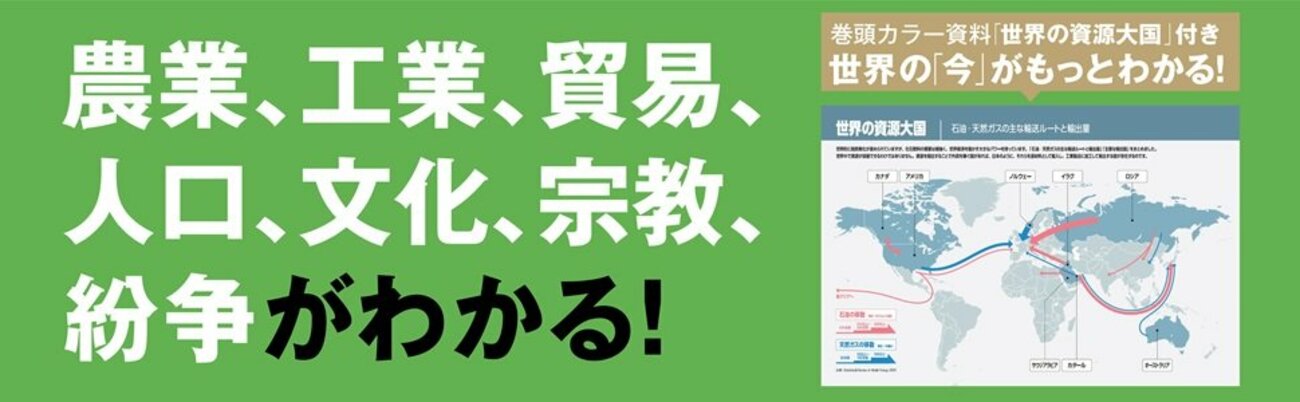

ロシアによるウクライナ侵攻、台湾有事、そしてトランプ大統領再選。激動する世界情勢を生き抜くヒントは「地理」にあります。地理とは、地形や気候といった自然環境を学ぶだけの学問ではありません。農業や工業、貿易、流通、人口、宗教、言語にいたるまで、現代世界の「ありとあらゆる分野」を学ぶ学問なのです。

本連載は、「地理」というレンズを通して、世界の「今」と「未来」を解説するものです。経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの地理講師の宮路秀作氏。「東大地理」「共通テスト地理探究」など、代ゼミで開講されるすべての地理講座を担当する「代ゼミの地理の顔」。近刊『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

そりゃ儲かるわ。ニュージーランド酪農の秘密とは?

ニュージーランドの最大輸出品目をご存じでしょうか?

チーズやバターといった「酪農品」です。ニュージーランドでは園芸農業、畜産業と並んで、酪農が広く営まれていることで有名です。

さてニュージーランドで酪農が発達する「土台」はいったいどこにあるのでしょうか?

その前に酪農についてお話ししましょう。酪農とは、牛や羊などを飼育し、チーズやバター、生乳などの乳製品を生産して販売することを目的とした農業です。産業革命以降のヨーロッパにおいて広く発達しました。

産業革命は、蒸気船や蒸気機関車などの登場によって、遠隔地からの短時間・大量輸送が可能となった時代です。これが新大陸からの安価な穀物輸入を可能にしました。安価な穀物が輸入されてきたヨーロッパでは農家が大打撃を受け、農業経営の改善を迫られたのです。そこで肉類の販売に特化した農家は混合農業を、野菜や花卉の販売に特化した農家は園芸農業を、乳製品の販売に特化した農家は酪農をそれぞれ始めました。

特に北緯50度以北はかつての氷食地であるため、穀物栽培が困難な地域でしたが、夏季の冷涼な気候を活かし、酪農が発達します。ドイツ北部やデンマーク、ポーランドなどはまさしくその典型例です。

ここで大事なのは、酪農は近郊農業だということです。近郊農業は、大都市近郊で発達する農業のことで、大市場となる大都市への出荷を目指します。これは「輸送コストを低くすること」と、「輸送時間を短くすることで高鮮度を保持すること」が目的です。

ニュージーランドの「豊かすぎる」自然環境

ニュージーランドは温暖湿潤な気候環境を背景に、永年、牧草に恵まれる国です。国土面積に占める農地の割合はおよそ40%で、さらに農地面積のうち90%以上が牧場・牧草地です。

牧草に恵まれるということは、牛舎や飼料が要りません。広大な牧草地を囲って、そこで放牧しておけばよいのですから、舎飼いのための大規模な牛舎を建設する必要がありません。さらに放牧している牛は糞尿を垂れますので、これが天然の肥料となります。

ニュージーランドは年中平均して雨が降り、明瞭な乾季がありません。そのため、常に牧草が生育していますし、土壌中の水分も絶えず供給されますので不毛地となることはありません。これほどまでに人間の手がかからない農業経営は珍しいのです。経営コストを低く抑え、労働時間を短くできるという利点があります。

これらすべてが、ニュージーランドで酪農が発達する「土台」なのです。最近では、牛の泌乳量を増やすために牧草以外の飼料を与えるなどの改善も進んでいます。

ニュージーランドは平均年収が5万4793ドル(2023年)とかなり高いのですが、国内人口がおよそ522万人しかいません。国内市場は小さいといえるでしょう。それゆえに輸出志向型の農業経営が見られます。

ニュージーランドは酪農の他に、園芸農業や畜産業も発達しています。特に羊の飼育頭数は2533万頭と、人口のおよそ4.9倍もの羊がいます。またオーストラリアに次ぐ羊肉輸出国であり、世界合計に対して両国でおよそ70%を占めています。ちなみに、牛の飼育数は1003万頭で、人口のおよそ2倍です。

肉類は貴重な輸出品目で、1882年の冷凍船の就航から世界市場への輸出が始まりました。冷凍船の就航は高鮮度保持を要する肉類の輸出を加速させたのです。

わが国が学ぶべき文化とは?

ニュージーランドの酪農は低コスト経営が可能だとお話ししました。利益を最大化できる酪農は人気があり、就農を希望する若者が多いのです。

しかし、いきなり広大な土地を取得することはできません。そのためニュージーランドでは若者が高齢の経営者から土地を借りて、借地農として「酪農デビュー」します。利益は折半です。ある程度技術を身につけ、資金が貯まると土地を購入して独り立ちします。そして自分が年老いたとき、また次世代の若者に土地を貸すのです。

世代交代が上手くいくことは、持続可能な経済発展の最重要課題といえるでしょう。日本におけるバブル崩壊後の「失われた20年」は、世代交代が上手くいかなかったことも原因の1つかもしれません。

若者たちは、ときに迷い、壁にぶつかり、そして明日を夢見ています。そんな若者たちが次世代を創ります。人はいつか、そんな若者たちを支える側に回るときがきます。ニュージーランドに学ぶべきは、実はこういうことなのかもしれません。

(本原稿は『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』を一部抜粋・編集したものです)