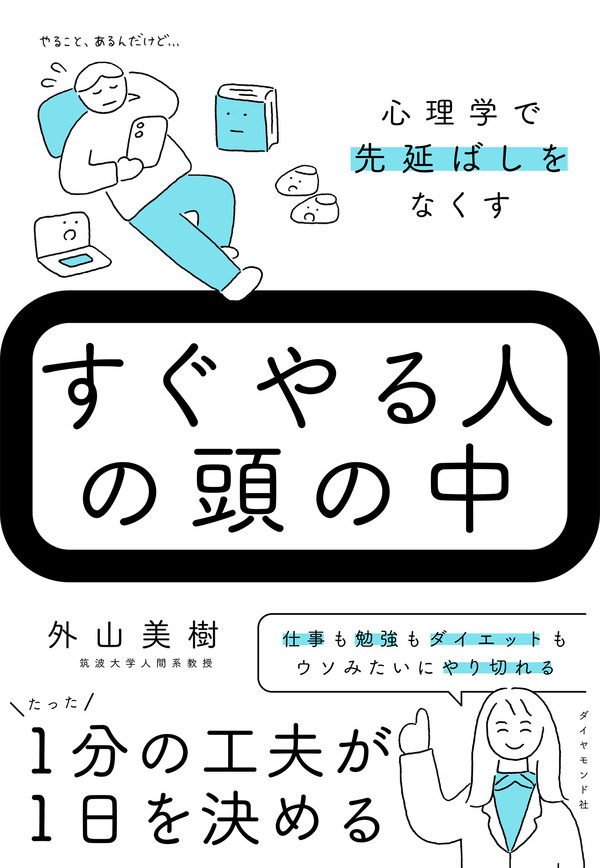

目標を立てたものの、達成できない。そんな悩みを抱えている人も多いのではないだろうか。実は、三日坊主になってしまう原因は目標の立て方にあるという。モチベーションの研究を専門とする筑波大学人間系教授・外山美樹氏は「目標を設定したならば、自分が目標を達成した姿をなるべく具体的に想像することが重要」と語る。本記事では外山氏の著書『すぐやる人の頭の中──心理学で先延ばしをなくす』をもとに、三日坊主にならない目標の立て方を紹介する。(文/神代裕子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

具体的に立てても続かないのはなぜ?

目標を立てる際、「具体的な目標を立てよう」「目標に向かって小さいステップを踏んでいこう」といったコツを聞いたことがある人は多いのではないだろうか。

これは、目標に向けてどのような行動をするのかを具体的にすることで、取り組みやすくする方法だ。

しかし、具体的に落とし込んでも、なかなか実行に移せないという人もいるはずだ。筆者もその一人である。

万年ダイエッターの筆者は「毎朝30分散歩をする」「毎日腹筋10回する」など、それなりに具体的な目標を立てても続いた試しがない。一体どうすればいいのだろうか。

目標を達成した姿を具体的に想像しよう

外山氏は、目標を具体的に設定したら次は「自分が目標を達成した姿をなるべく具体的に、エピソード的に想像することが重要」と解説する。

これは、心理学では「エピソード的未来思考」と呼ばれるものだ。

「エピソード」とは、人生・経験などにおける挿話的な出来事(本筋とは直接関係がない短い話)のこと。自分が目標を達成するという未来を、エピソードとして考えるのが「エピソード的未来思考」だ。

実際に自分がその出来事を体験しているように、場所、時間、周囲の人や周囲の状況、自分の振る舞いなどをなるべく鮮明に想像するという。

具体的には次のようなものだ。

周りから「痩せて、かっこよくなったね!」と笑顔で声をかけてもらい、その中で優越感に浸っている自分の姿を思い浮かべるのです。あるいは、スリムなズボンをはいて、鏡の前に立って、にんまりと笑っている自分の姿をイメージしましょう。(P.75)

「エピソード的未来思考」が有効なのは、未来を“先行体験”できるからだ。

未来を思い描くことで、今の自分を将来像に重ね合わせ、あたかも事前に経験したかのように感じられる。

こうして未来の自分をリアルに実感することで、「その姿に近づくには何をすべきか」をより真剣に考えるようになり、行動が促されるのだ。

エピソードを想像することで、未来が具体化する

ここで、外山氏の研究グループが行った心理学の実験を紹介する。

参加者である大学生に、「大学卒業後にどの程度の英語力を身につけていたいか」という目標を記述させた実験だ。

この実験で、外山氏は①エピソード的未来思考グループ、②単なる未来思考グループ、③統制グループの3グループを用意し、参加者をこのいずれかに割り当てた。

①エピソード的未来思考グループ

「記述した目標の英語能力を身につけた自分が、英語を活用する場面」を想像するよう指示。自分が実際にその出来事を体験しているように、場所、時間、周囲の人や様子、自分の振る舞いなどをなるべく鮮明に想像させ、記述させた。

②単なる未来思考グループ

エピソード的未来思考と比較するため、先行体験を伴わない未来思考として用意したグループ。事前の経験を伴わない、未来を記述させた。具体的に「大学卒業後、私は……」と、未来を考えさせるように誘導した。

③統制グループ

なんの処遇も施されない比較参照のグループ。ここでは、未来の自分について考えさせるという手続きを行わない。未来の自分について考えさせないようにするために、この研究とは関係のないアンケートに回答してもらった。

その後、それぞれのグループに対応した内容を想像(回答)してもらった後に、「次の1週間で英語力を向上させるための学習や情報収集に、どれくらいの時間を費やす予定なのか」その学習時間を記述してもらったという。

結果はどうなっただろうか。

実験の結果、「エピソード的未来思考グループ」が、他の2つのグループよりも、目標を追求する度合いが強いという結果が出たのだそうだ。

このことから、単に未来を想像するだけではなく、目標を達成した未来を先行体験するエピソード的未来思考をすることが目標達成を促すと言えるだろう。

具体的に未来を想像することで、「この自分になるためにはどうしたらいいか」をより真剣に考え始めるようになるのだ。

難易度の高い目標には「心的対比」が重要

ただし、このエピソード的未来思考は「達成の見込みが比較的高い目標に有効」と外山氏は語る。

たとえば、「目の前の課題を終わらせる」といった目標がそれに当たる。

一方で、「達成するのが難しいと思っている目標に対しては、ただ未来をバラ色に思い描くだけでは、目標の達成につながらない」と注意喚起する。

たとえば、「プロのサッカー選手になる」という目標を立てた場合、「ヒーローインタビューを受けている姿」や「華麗なゴールを決めている姿」をいくら具体的に思い浮かべても、それを達成できる可能性はかなり低いと言える。

それはそうだろう。そんな姿を思い浮かべているだけでサッカー選手になれるのであれば、この世はサッカー選手だらけに違いない。

サッカー選手に本気でなろうと考えるなら、具体的な行動に移さなければならないのだ。

そこで、達成することが困難な目標を設定するうえで重要になってくるものとして、外山氏が挙げるのが「心的対比(メンタル・コントラスト)」だ。

これは、「望ましい最終的な目標の状態(理想)を思い描き」、「その目標達成を阻む現実的な障害を考える」ことだ。

たとえば「志望大学に合格する」を目的にした場合、合格した自分の姿や憧れのキャンパスを歩く自分を想像する一方で、眠さに負けて勉強できない姿や、ゲームに没頭して勉強していない自分の姿を思い描くのだ。

心的対比を活用すれば、そうした障害を乗り越えるための手段としての目標を見つけやすくなります。さらに、現実的かつ挑戦的な目標の設定にもつながるでしょう(P.97)

目標の難易度に合わせて戦略を変える

このように、「達成しようとしている目標が、比較的簡単なのか、困難なのかによっても戦略を変える必要がある」と外山氏は指摘する。

自分にとって難易度の高い目標であれば、目標達成時に待ち受ける障害もしっかり考えて、対策を練らねばならないのだ。

そう考えると、10キロ痩せるために「毎朝ウォーキングをする」「毎日腹筋を10回する」という筆者の目標も、もうちょっと戦略を練って対策を考える必要があるだろう。

決して簡単に達成できる目標ではないことはよくわかっているのだから。

みなさんも、自分の目標達成の難易度に合わせて、どちらの戦略を用いるのかを考えてみてはいかがだろうか。