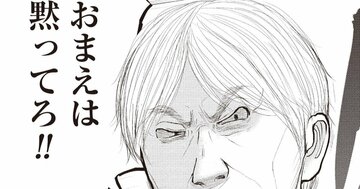

『「子供を殺してください」という親たち』原作:押川剛 漫画:鈴木マサカズ/新潮社

『「子供を殺してください」という親たち』原作:押川剛 漫画:鈴木マサカズ/新潮社

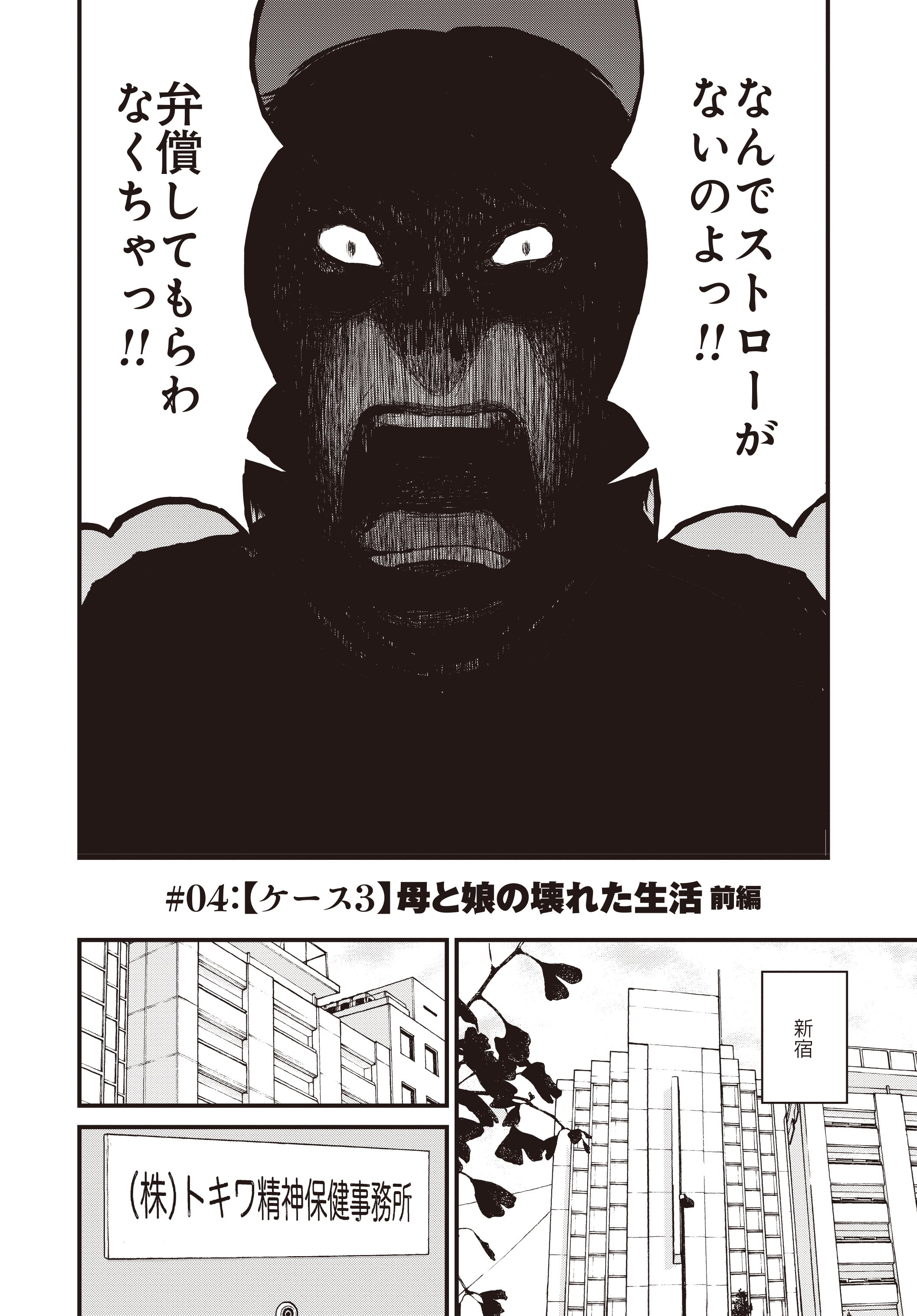

さまざまなメディアで取り上げられた押川剛の衝撃のノンフィクションを鬼才・鈴木マサカズの力で完全漫画化!コミックバンチKai(新潮社)で連載されている『「子供を殺してください」という親たち』(原作/押川剛、作画/鈴木マサカズ)のケース「母と娘の壊れた生活・前編」から、押川氏が漫画に描けなかった登場人物たちのエピソードを紹介する。(株式会社トキワ精神保健事務所所長 押川 剛)

20年のひきこもり生活、近隣とのトラブルも

トキワ精神保健事務所の「精神障害者移送サービス」にはさまざまな相談が舞い込む。

今回の依頼者は和田朋子(38)で、姉と同居する母親と連絡が取れないというものだ。朋子は、連絡が取れない原因は姉ではないかとも話す。聞けば、子どもの頃から朋子と姉はトラブルだらけだったようだ。

押川は、和田の実家へ向かい、隣家に聞き込みを開始する。すると、和田家の実態が見えてくるーーというのが、今回の漫画のあらすじだ。

今回紹介する話でもっとも印象に残っているのは、事務所に相談に訪れた妹(朋子)の、パックリと割れた額の傷跡である。

実際は相当に血も流れただろうし、事件といえるレベルだったのではないか。もう20年はたっているだろうに、姉妹の関係を物語る生々しさがくっきりと刻まれていた。

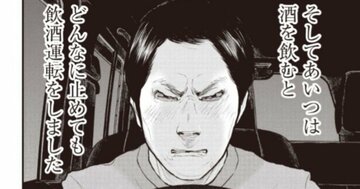

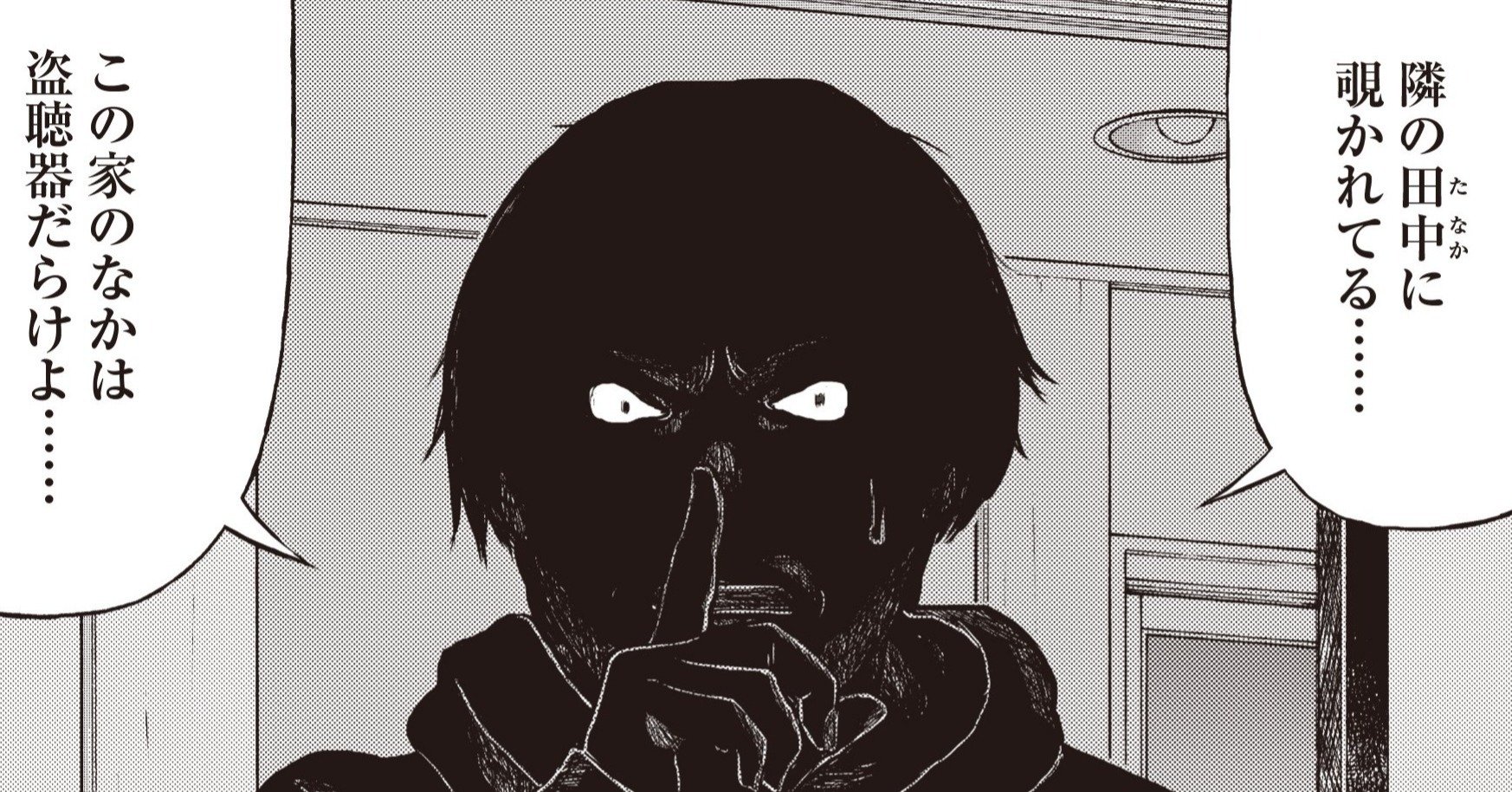

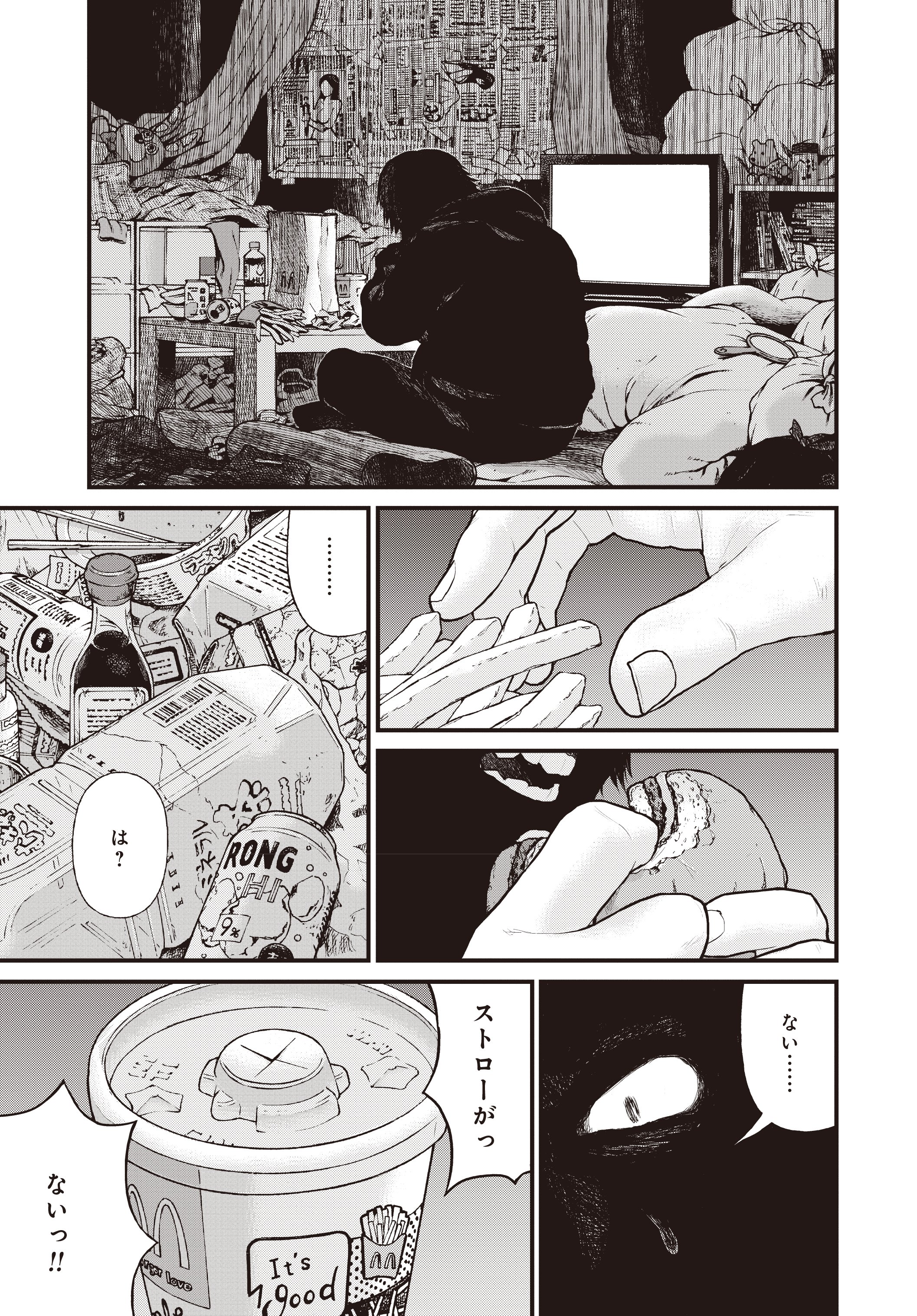

当事者である姉の晴美は、この時点で40代であり、約20年のひきこもり生活を続けていた。晴美にとって母親は支配の対象であり、被害妄想に基づく近隣住民とのトラブルも生じていた。

本来であれば、保健所に相談すれば家庭訪問してもらえるケースである。

しかしここでの課題は、保健師が訪問したとて、晴美は面会を拒否するだろうということだった。さらに、同居する母親もまた、外部の介入を望んでいない。

そうなると保健師としては、「本人が出てこないのであれば、今日のところは引き上げます」というしかない。これは今も昔も変わらず、行政機関の十八番(おはこ)対応である。

「2人とも亡くなっているかも」

晴美は、これまでに精神科を受診したことがない。精神科未受診の当事者に対しては、行政機関も積極的に介入するだけの根拠がない。家族の要望があれば家庭訪問は実施するが、このようなケースで本人が訪問に応じることはまれである。

そこで我々が重要な業務としているのが、漫画にも登場する「視察調査」だ。誰が見ても「精神科病院での治療が必要だ」という根拠を提示することで、ようやく支援の入り口に立てる。

今回のケースでいえば、私は視察調査で現地に赴いた瞬間に病的なものを感じた。

外観も庭も手入れを放置したたたずまい。窓は雨戸で閉め切られるか、新聞紙が幾重にも貼られていた。玄関のドアノブはガムテープでがっちり固定され、外部からの接触を拒絶している。

ただの空き家とは異なり、家そのものが重い病状を雄弁に語っているように思えた。「2人とも亡くなっているかもしれない」と妹が懸念するのも当然だ。

我々は、妹からのヒアリング(聞き取り)と近隣住民の証言をまとめ、さらに家の様子を映像や写真に収めた。ただ言葉を連ねるだけでは、行政機関はなかなか動いてくれない。専門家なら見れば一発でわかる家の状態であるからこそ、映像が重要な役割を果たす。

これをもって私は管轄の保健所と警察署に相談に行った。このような場合、警察の役割は福祉を目的とした住民の安否確認である。

未だ勘違いする人も少なくないが、精神保健福祉に関する主管行政機関は、保健所だ。だからこそ、よけいに保健所を介しての警察への相談が必要となる。

地域移行・地域共生が定着する今、晴美の自宅のようなたたずまいの家を目にしたことがある人も増えているはずだ。それどころかむしろ地域住民には、異変を察知し判断・対応する能力が求められている。

地域共生社会とは、端的にいえば「地域住民の一人ひとりが保健師(ケースワーカー)の役割を果たせ」と求められているに等しいのだから。

現代社会の裏側に潜む家族と社会の闇をえぐり、その先に光を当てる。マンガの続きは「ニュースな漫画」でチェック!

『「子供を殺してください」という親たち』原作:押川剛 漫画:鈴木マサカズ/新潮社

『「子供を殺してください」という親たち』原作:押川剛 漫画:鈴木マサカズ/新潮社

『「子供を殺してください」という親たち』原作:押川剛 漫画:鈴木マサカズ/新潮社

『「子供を殺してください」という親たち』原作:押川剛 漫画:鈴木マサカズ/新潮社