『「子供を殺してください」という親たち』原作:押川剛 漫画:鈴木マサカズ/新潮社

『「子供を殺してください」という親たち』原作:押川剛 漫画:鈴木マサカズ/新潮社

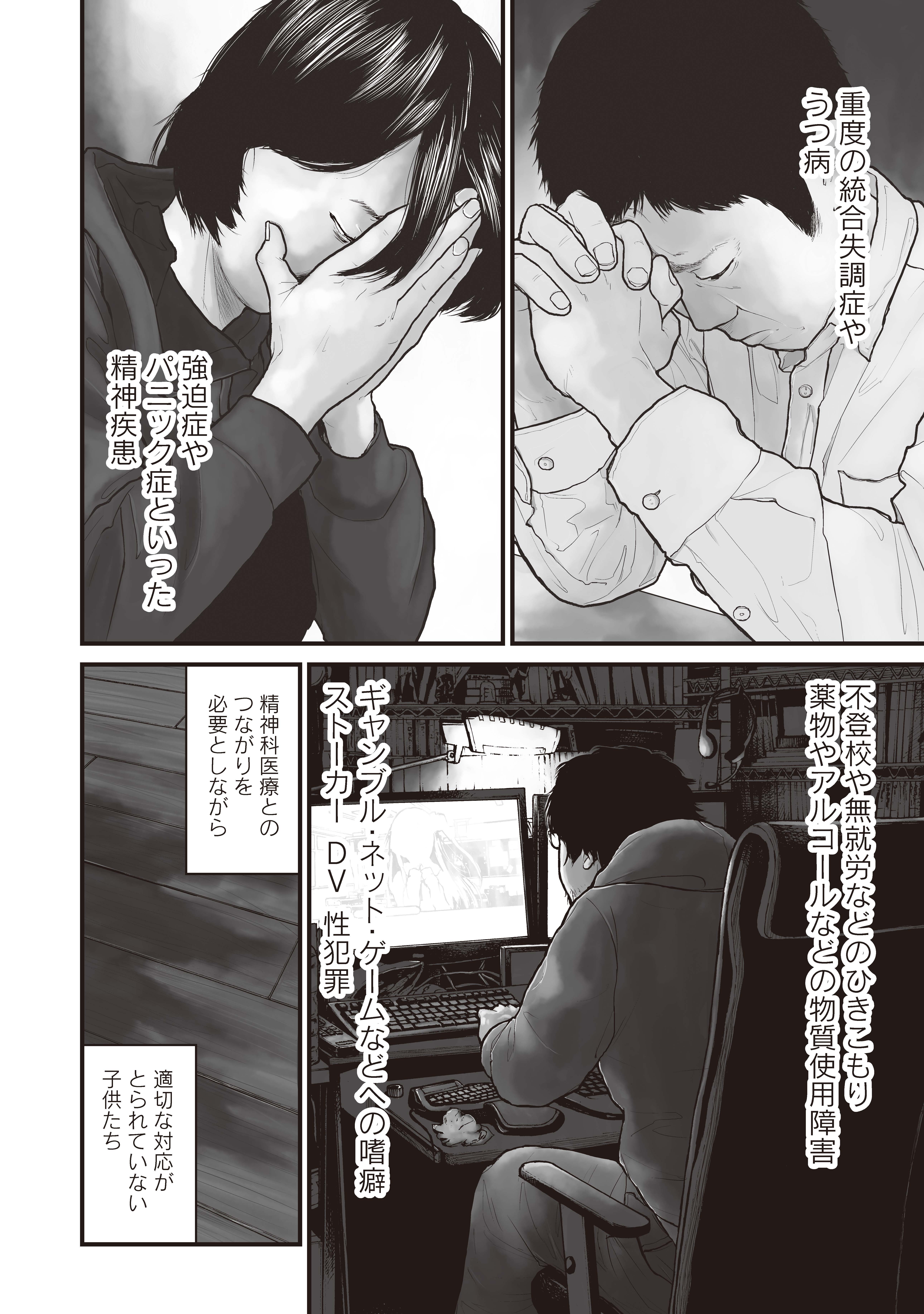

精神疾患の患者数は推計で約603万人いるという。しかし、医療サービスにアクセスできない人たちもいて、その家族は心身的にも、経済的にも重い負担を課せられている。「精神障害者移送サービス」を通じて、さまざまな現場を見てきた押川剛氏が見てきた実態とは一体どんなものなのか。コミックバンチKai(新潮社)で連載されている『「子供を殺してください」という親たち』(原作/押川剛、作画/鈴木マサカズ)のケース1「精神障害者か犯罪者か」から、押川氏が漫画に描けなかった登場人物たちのエピソードを紹介する。(株式会社トキワ精神保健事務所所長 押川 剛)

「精神障害者移送サービス」の30年、課題は山積み

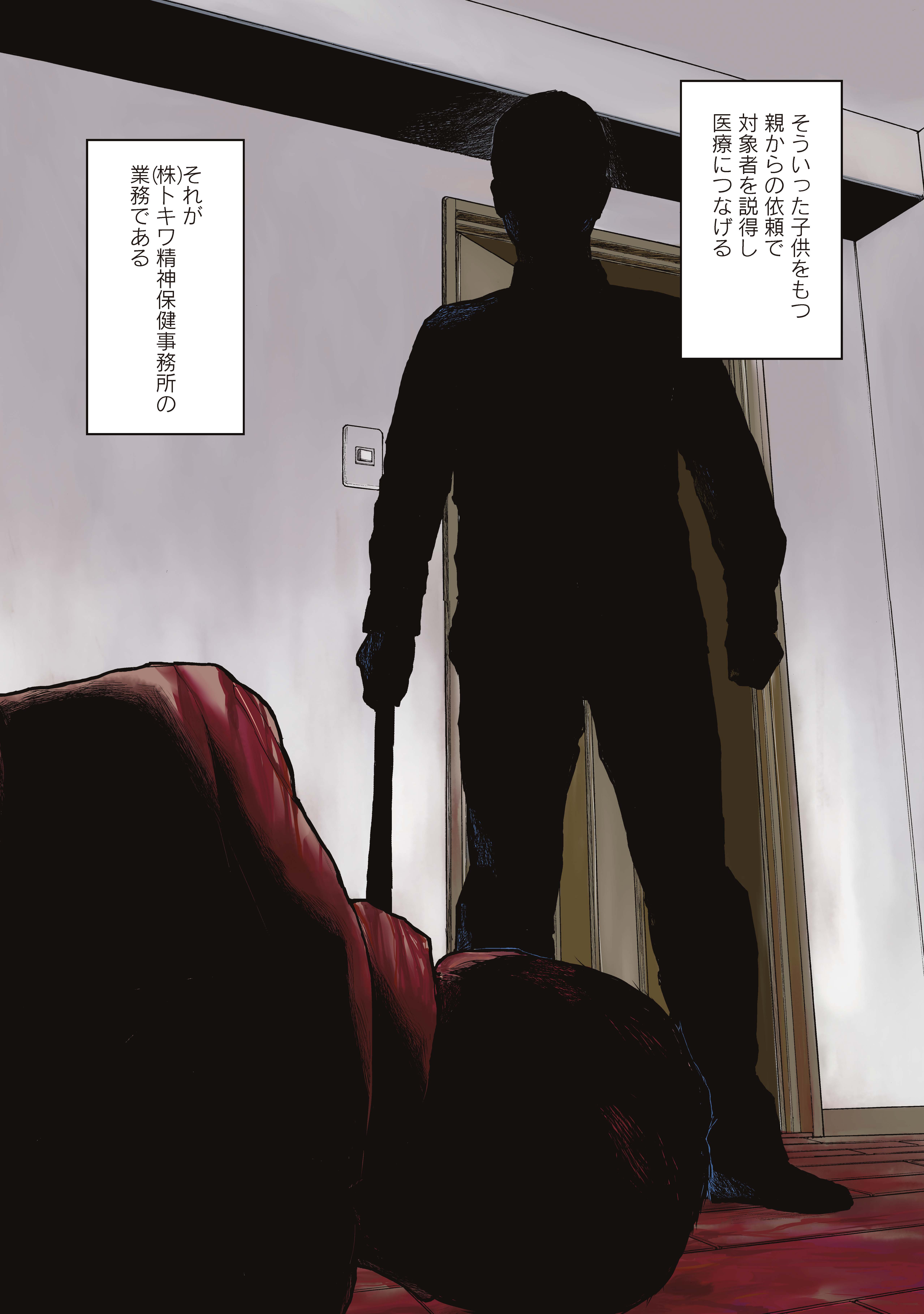

私は長らく、トキワ精神保健事務所の事業の一つである「精神障害者移送サービス」を通じて、病識(自分が病気であるという認識)のない精神疾患患者とその家族の問題解決に携わってきた。

「無理やり医療につなげている」「人権侵害だ」

著名な専門家を中心に、そんな誹謗中傷が絶え間なく寄せられた。だが、重篤かつ対応困難な精神疾患患者をどう医療につなげるか(医療アクセス)は、私がこの仕事を始める以前からの課題だ。

重篤な精神疾患ともなると、当事者には病識がない。私が「精神障害者移送サービス」を始めた1996年の時点でも、その感覚は残っていた。家族は本人を恥ずべき存在とし、自宅に引きこもらせ、ひた隠しにする。

因習とすら言えるあり方にひたすら抗い、本人だけでなく家族をも説得し医療につなげ、マスメディアを通じてその実態を発信してきた。それこそが、この30年の私の歩みだ。

『「子供を殺してください」という親たち』原作:押川剛 漫画:鈴木マサカズ/新潮社

『「子供を殺してください」という親たち』原作:押川剛 漫画:鈴木マサカズ/新潮社

「事件化させて司法に投げる」という仕組みが完全にできあがった

しかし、医療アクセスの課題は、今なお未解決のままである。それどころか、脱施設化・地域移行が進められるなかで、病識のない精神疾患患者に対してさえ、「本人の意思を尊重せよ」といわれるようになった。

周囲が「このままでは事件になる」と感じるほどの病状であっても、当事者に病識がない=治療を受ける意思がなければ、それを理由に誰も介入しない。

さらには2014年に改正精神保健福祉法が施行され、保護者が患者に治療を受けさせる義務もなくなった。保護者の負担を減らすことが趣旨だったとはいえ、もはや家族には精神疾患患者を医療につなげる法的根拠も手段も残されていない。

今となっては、家族や近隣住民との間で痛ましい事件が起きることで、ようやく医療への道がひらける。それが殺人事件でも、刑事責任能力なしとなれば医療観察法により手厚い治療が施されるのだから、皮肉なものだ。

「事件化させて司法に投げる」という仕組みが完全にできあがったといってもいい。これが我が国のいう「地域移行」の正体でもある。

だからこそ、『「子供を殺してください」という親たち』のコミカライズでは、私はたった一つの条件を出した。

「事実をそのまま、赤裸々に描く」

昨今の事件報道をみれば明らかであるように、精神疾患を未治療のまま放置し、妄想などの症状が重篤化してしまえば、動物どころか人への傷害・殺人にまで至ることもある。

救いがあるとすれば、長らく秘匿されてきた実態に、国民が気づきはじめたことだ。読者のなかにも、近隣に、職場に、あるいは家庭内に、命の危機を感じるような事案を抱えている方がいるはずだ。

漫画『「子供を殺してください」という親たち』は累計200万部を超え、類似の事件が起こるたびに、SNSには「押川案件」のコメントが並ぶ。私にとっては「やっとスタートラインに立てた」、つまりは、長く訴えてきた社会問題にようやく社会が追い付いてきた、という感覚だ。

だからこそ、このダイヤモンド・オンラインのコラムでは、これまでは奥歯に物が挟まるような言い方をしてきたことも、一段と覚悟をもって綴っていきたい。

今回紹介するケース1の登場人物である新井慎介の家族は、漫画に描いてあるとおりハイスペックの持ち主だ。我々が慎介の一生を引き受けたことで、家族はそれこそ、社会のためにその使命を果たすことができた。

そして私は、慎介を医療につなげたことをきっかけに、彼とは今も人間のつながりがある。その2つの意味において、私も少しは社会の役に立てたのではないかと自負している。

『「子供を殺してください」という親たち』原作:押川剛 漫画:鈴木マサカズ/新潮社

『「子供を殺してください」という親たち』原作:押川剛 漫画:鈴木マサカズ/新潮社

『「子供を殺してください」という親たち』原作:押川剛 漫画:鈴木マサカズ/新潮社

『「子供を殺してください」という親たち』原作:押川剛 漫画:鈴木マサカズ/新潮社