学習はスピードを優先すべき

試験勉強など期限が限られた学習では、「じっくり理解してから進む」という方法は効率的とはいえません。記憶は時間とともに薄れていくため、ゆっくり進めば進めるほど失われる情報が増えてしまうからです。効率的な学習の鉄則は、スピードを上げることにあります。

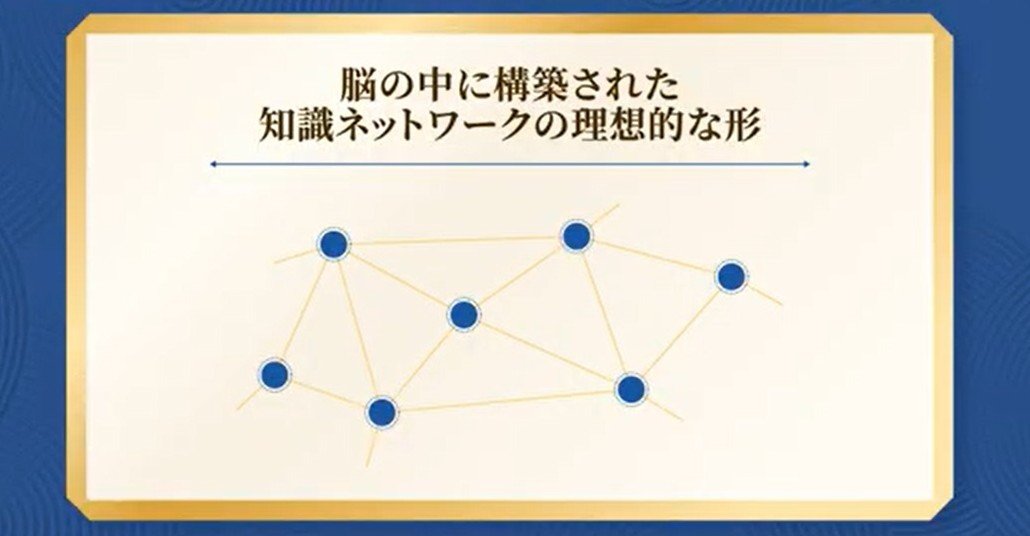

「ひとつずつ理解してから進まないと混乱する」と考える人も少なくありません。けれども、理解のためにはむしろスピードが重要です。知識を細かく完全に理解しようとしても、それらは孤立した点のままで、全体を結ぶネットワークにはなりません。頭の中に知識が点在しているだけでは、本当の意味で理解したとはいえないのです。

重要なのは、不十分でも構わないので、まず全体を通した文脈(=フレームワーク)を早めに築くことです。全体像を先に押さえ、そのうえで復習を重ねれば、知識同士が自然に結びつき、本番でも自在に活用できるようになります。

生活のふとした瞬間に、理解が生まれる

「その場では理解できなかったのに、後から突然腑に落ちた」という経験は誰にでもあるでしょう。これは「レミニセンス現象」と呼ばれ、時間の経過によって記憶が高度化し、知識が実際に使える状態へと変わる現象です。

学習直後の情報はまだ孤立していて、既存の知識と結びついていません。しかし、時間が経つにつれてフレームワークに統合され、既存の知識とつながり、理解や応用が可能になります。

だからこそ、スピードを意識して学習を進め、全体像のフレームワークを早い段階で作ることが重要なのです。そのうえで復習を繰り返すことで理解が深まり、応用力も育っていきます。普段の生活の中で、何気なく得た知識がふと結びつき、理解に変わることも増えていくでしょう。立ち止まらずに学ぶことが、かえって理解を促す理由はここにあります。