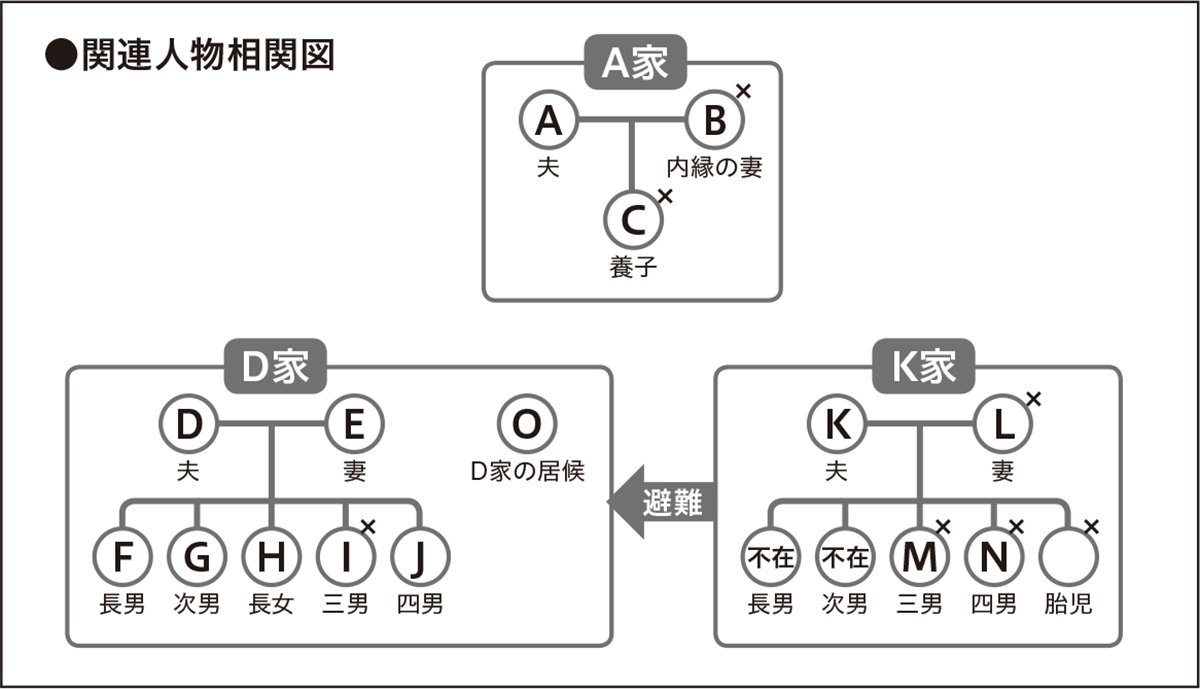

この晩、5人の尊い命が奪われた。Dの息子のI、避難していたLとその胎児、息子のM、Nである。Dの妻のEと息子J、Oの3人は重傷を負った。D家長女のHは失神して倒れたことが幸いし、奇跡的にも無傷だった。

落命した5人は、いずれもヒグマの食害に遭っていた。12月という時期から鑑みれば、ヒグマは冬ごもり前の飢えた状態であったものと推察されるが、真相は不明である。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

大討伐隊を編成し

深刻化する事態に対応

あまりにも凄惨な事件発生後、三毛別の集落から人の姿が消えた。村民はみな恐れおののき、家の戸を厳重に閉ざした。静まり返った村で家の中に身を潜めた村民たちは、みなそれぞれに武器となるものを手にし、ヒグマの襲撃に備えた。

とはいえ、住民だけの力では防御までが精いっぱいだった。ヒグマを捕獲することなど、到底できるものではなかった。その頃、Kによる通報がようやく北海道庁まで届き、官憲が動き始めた。12月12日のことである。

「地方青年会アイヌなどの協力を得て獲殺すべし」

北海道庁保安課が管轄の羽幌警察分署長である菅貢に、そう打電、指示した。これにより、三毛別地区長であったP宅にヒグマ討伐本部が設置された。猟師や農村民を始め、青年団や消防組など、大勢の人々が次第に集まってきた。

12日正午前より、現場検証が始まった。午後には犠牲者全員の検死も行われた。あまりのむごさに、検察官も言葉を失ったという。官民共同によるヒグマ捕獲活動も同時に開始された。

だが、ヒグマをすぐに発見することはできず、討伐活動は思うように進まなかった。見るも無残な犠牲者を目にし、いち早くヒグマを仕留めたい。焦りとともに、討伐隊にその思いが充満した。

冬眠せず、この時期に現れたヒグマは飢えているはず。山に餌はない。ヒグマはまた開拓小屋を狙うに違いない。一度獲物と認識した遺体をまた襲いにくる。そう考えた討伐隊本部は一大決心をする。