これが面白い。というのは、いわば「苦し紛れの一手」が、「答え」の糸口となったからです。

伊達さんは、試合中、劣勢に立たされると、「ちょっと立つ位置を変える」「サービスを出す間を変える」「ボールを打ち返すリズムを変える」など、ゲームの流れを変えるために、いろいろなことを試すことにしていました。

それゆえに失敗することもありますが、劣勢のなかで同じことをやり続けていても勝ち目はない。やらない後悔より、やる後悔。失敗してもいいから、リスクをとって、思いつく限りのことを試してみるというのです。

プロデビュー直後、苦戦を強いられていたころも、欧米人選手のパワーショットに押されまくるなか、無数のチャレンジをしていました。

その大半は、ただ攻撃的なプレーをするだけでミスが多いうえに、ボールが非力なため相手に難なく対応されてしまったそうですが、ときにはうまくいくこともありました。特に効果的だったのが、苦し紛れにいつもよりはやいタイミングでボールを打ち返したときでした。

打ち損じることも多かったのですが、うまくいくと目の覚めるようなショットが決まる。時には、相手選手が「なんだ? 今のボールは?」と驚いたような表情を浮かべることもあったそうです。そんな経験を重ねるうちに、「はやいタイミングでボールを捉えることこそが自分自身の強みだ」と考えるようになり、コーチと一緒に猛練習を重ねて、その技術を磨き上げていったのです。

世界に衝撃を与えた「ライジングショット」の秘密

それが、かの有名な「ライジングショット」です。

ライジングショットとは、相手の打ったボールが自分のコートでバウンドした直後、ボールの上がりっぱなを打ち返す技術のこと。相手のボールの勢いを利用できるため、ショットのタイミングさえ合えば、非力な伊達さんでも強いボールを返すことができる。さらに、通常のショットよりも返球のタイミングが早いため、ラリーで優位に立てるという強力なメリットがあります。

当時のテニス界では「奇策」とも位置づけられる超攻撃的な技術でしたが、非力な伊達さんが世界に立ち向かうための絶好の「武器」となったのです。

ただし、技術の難易度は非常に高い。

通常の立ち位置よりも1.4m前に出て、0.1秒速く打つため、こちらの準備時間も短い。そのため、相手が打つボールの軌道を予測する必要があるほか、タイミングを誤るとたちまちミスショットになってしまう。

だけど、そのリスクを恐れていては、世界と戦うことはできない。だからこそ、伊達さんは、ライジングショットという「武器」の精度を極限まで高めるために、懸命の努力を積み重ねたのです。

これが、世界に衝撃を与えました。

小柄な伊達さんが、並いる屈強なトッププレイヤーを翻弄。デビューからわずか数年で、女子テニスのシングルス世界ランキングの4位にまでのぼりつめたのです。これは、アジア出身の女子テニス選手として、史上初めての快挙。その原動力となった「ライジングショット」は、実は、欧米人選手に圧倒されていたころに放った「苦し紛れの一手」を磨き上げたものだったのです。

つまり、こういうことです。伊達さんは、劣勢を強いられている試合中に、ああでもないこうでもないと、思いつく限りのチャレンジを繰り返していました。

そのなかで、苦し紛れに放った“ライジングショットもどき”が見事に決まるのを見たときに、「この技術をマスターすれば、勝てるようになるかも!」と直観。この着想を得たことによって、伊達さんはそれまでの「限界」を乗り越えて、大躍進を遂げていくことになるのです。

先ほどの「ナイン・ドット・パズル」でたとえれば、ああでもないこうでもないと、紙に線を書き込んでいるうちに、たまたま「正方形の四辺」から線がはみ出してしまったようなことかもしれません。

しかし、そこではみ出した線を目にすることで、「あ、そうか! はみ出せば、うまくいくかもしれない!」という直観が働き、それまでの「思い込み」から解き放たれる可能性が生まれる。そして、その着想をもとに試行錯誤をするうちに、「答え」に辿り着くことができるというわけです。

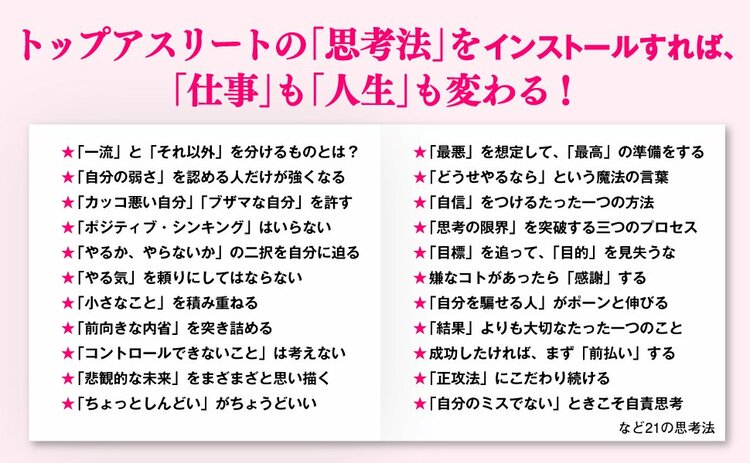

「限界」を乗り越える三つのプロセス

これは、僕たち人間が「限界」を乗り越えて、成長していく普遍的なプロセスではないでしょうか?

【プロセス①】「このままではダメだ」と思い知らされる

第一のプロセスは、高く分厚い「壁」にガツンとぶつかって、「いままでのやり方、考え方ではダメだ」ということを思い知らされること。「伊達さんも、体格とパワーに恵まれた欧米人選手と、まともに戦ってもどうにもならない」と衝撃を受けたことが、すべての出発点となりました。

このような経験自体は、非常につらいものではありますが、「今の自分のままでは、どうにもならない」というところまで追い詰められるからこそ、人は強制的に「やり方」や「考え方」を見つめ直すように仕向けられるのでしょう。その意味で、「壁」にぶつかるのは、自分を成長させる好機と言うべきなのです。

【プロセス②】山頂をめざして歩き続ける

第二のプロセスは、「いままでのやり方、考え方ではダメだ」と認めたうえで、諦めないということ。言うまでもありませんが、あきらめたらそこで終わり。伊達さんはあのとき、「(欧米人選手に勝つためには)誰にも負けないものをつくり出すしかない」と、あくまで「勝つ」ための思考を続けました。

僕は、これを「山登り」にたとえています。山登りのルートは一本だけではありません。「山頂をめざす」という目的さえはっきりしていれば、いくらでもルートはある。最初に登り始めた道が行き止まりだったら、未開拓の「道なき道」に踏み出せばいい。山頂をめざして歩き続ければ、いつか必ず山頂には辿り着くはずなのです。

【プロセス③】あらゆることを試してみる

そして第三のプロセスは、考えうる限りのチャレンジをするということ。伊達さんがそうだったように、形勢不利な状況に置かれたときには、状況を打開できそうなアクションをいろいろと試してみることが大切です。

どれが「正解」かなんて、やってみなければ誰にもわかりません。大切なのは「量」を積み重ねること。とにかく、いろいろなチャレンジをしながら、可能性を探り続けることが大切だと思うのです。

僕がプルデンシャル生命にいたころも、なかなかお会いしていただけないお客様から、なんとかアポをいただこうと思いつく限りのチャレンジをしたものです。「話を聞いてください」ではなく「お話を聞かせてください」と言い換えたり、その方の会社の広告などを見かけたら、その写メを撮って連絡してみたり……。そのチャレンジの大半は、失敗に終わりましたが、ピタッとハマったこともたくさんありました。

だから、僕たちも「ライジングショット」を諦めてはならないと思うのです。

無数のチャレンジを繰り返すなかで、僕たちを縛り付けていた「限界」を乗り越えていくことは、絶対にできる。「限界」を決めているのは自分でしかありません。自分の「弱さ」を受け容れ、「自己対話」を繰り返すことにより限界突破できるのです。

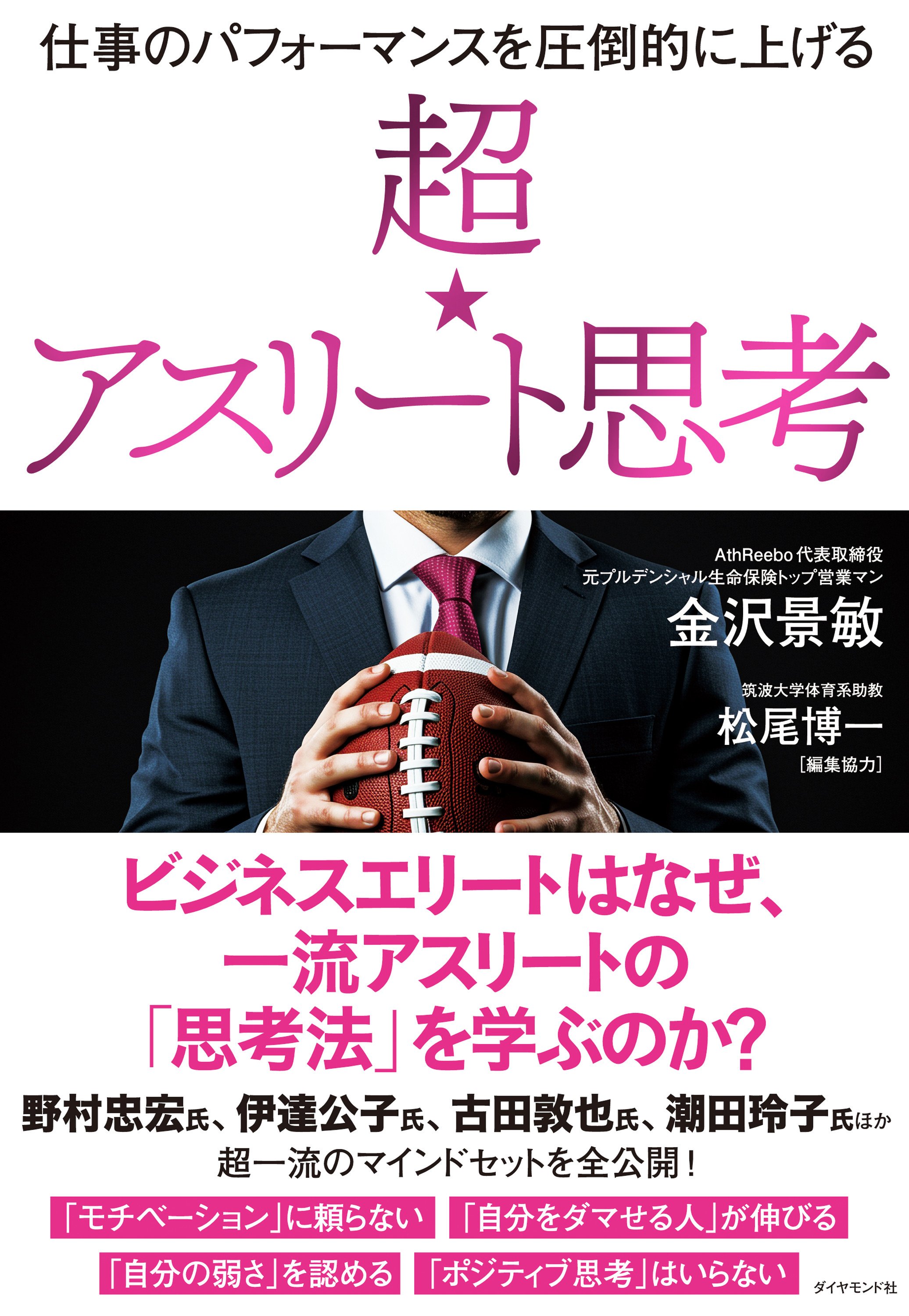

(この記事は、『超⭐︎アスリート思考』の一部を抜粋・編集したものです)

AthReebo株式会社代表取締役、元プルデンシャル生命保険株式会社トップ営業マン

1979年大阪府出身。京都大学でアメリカンフットボール部で活躍し、卒業後はTBSに入社。世界陸上やオリンピック中継、格闘技中継などのディレクターを経験した後、編成としてスポーツを担当。しかし、テレビ局の看板で「自分がエラくなった」と勘違いしている自分自身に疑問を感じ、2012年に退職。完全歩合制の世界で自分を試すべく、プルデンシャル生命に転職した。

プルデンシャル生命保険に転職後、1年目にして個人保険部門で日本一。また3年目には、卓越した生命保険・金融プロフェッショナル組織MDRTの6倍基準である「Top of the Table(TOT)」に到達。最終的には、TOT基準の4倍の成績をあげ、個人の営業マンとして伝説的な数字をつくった。2020年10月、AthReebo(アスリーボ)株式会社を起業。レジェンドアスリートと共に未来のアスリートを応援する社会貢献プロジェクト AthTAG(アスタッグ)を稼働。世界を目指すアスリートに活動応援費を届けるAthTAG GENKIDAMA AWARDも主催。2024年度は活動応援費総額1000万円を世界に挑むアスリートに届けている。著書に、『超★営業思考』『影響力の魔法』(ともにダイヤモンド社)がある。