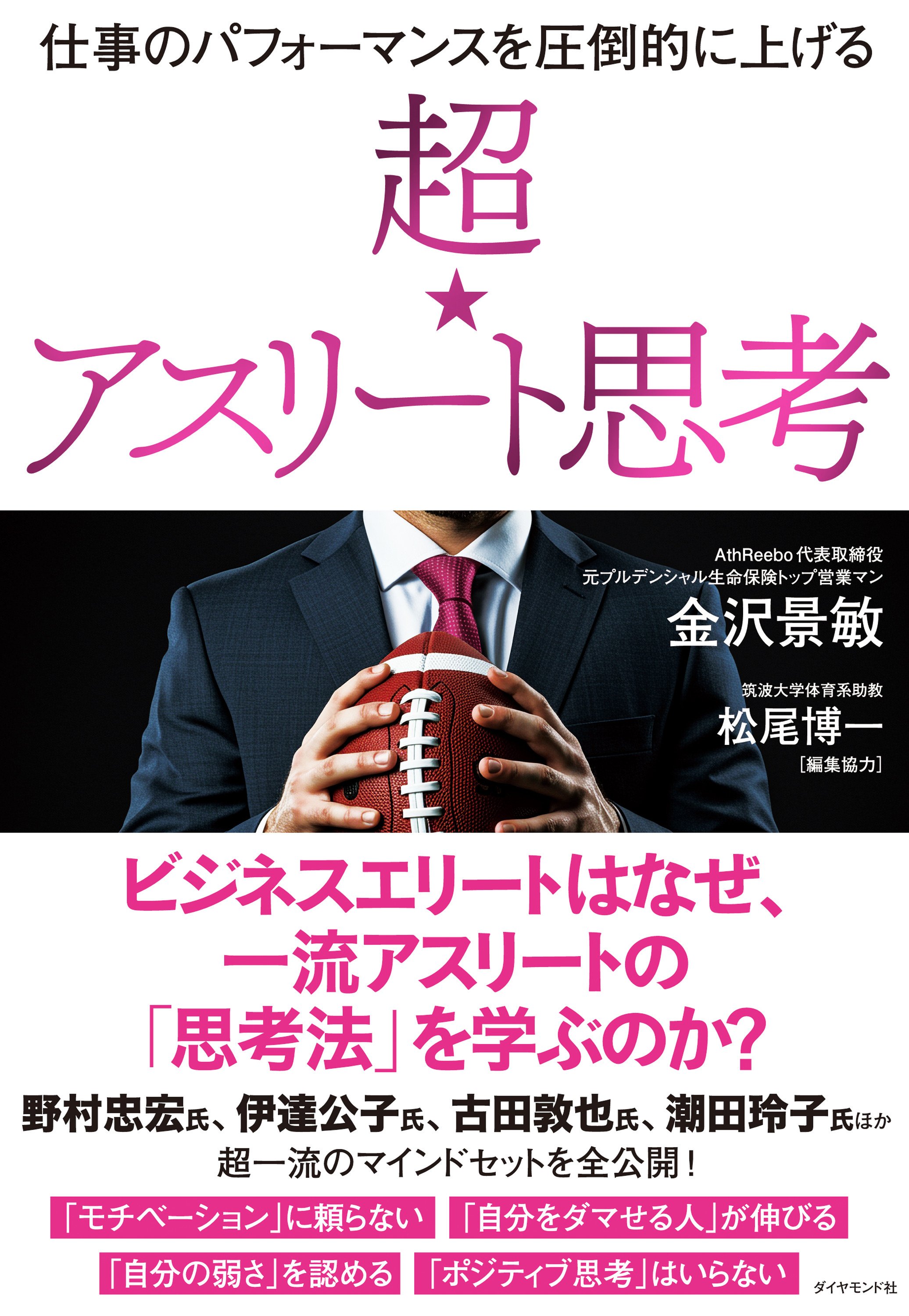

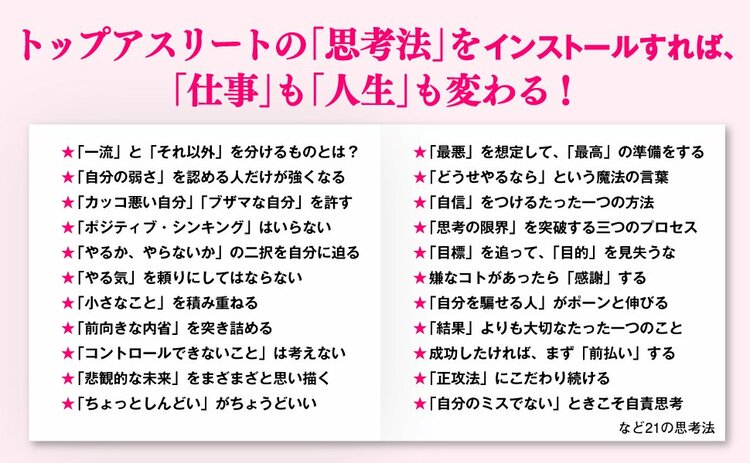

「結果を出す人」は、何を考えているのか? それを明らかにしたのが、プルデンシャル生命で伝説的な成績を残したビジネスアスリート・金沢景敏さんの最新刊『超☆アスリート思考』です。同書で金沢さんは、五輪柔道3連覇・野村忠宏さん、女子テニス元世界ランキング最高4位・伊達公子さん、元プロ野球選手・古田敦也さん、元女子バドミントン日本代表・潮田玲子さんほか多数のレジェンドアスリートへの取材を通して、パフォーマンスを最大化して、結果を出し続ける人に共通する「思考法」を抽出。「自分の弱さを認める」「前向きに内省する」「コントロールできないことは考えない」「やる気に頼らない」など、ビジネスパーソンもすぐに取り入れることができるように、噛み砕いて解説をしています。本連載では、同書を抜粋しながら、そのエッセンスをお伝えしてまいります。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

その人の「未来」が見えてくる瞬間とは?

「なぜ、こんなことをしなければいけないのか?」

みなさんにも、そんな不満を感じたことがあるのではないでしょうか?

入社したときの希望職種とは関係のない部署に配属されたとき。全く興味のないプロジェクトにアサインされたとき。面倒くさいわりにたいして意味があると思えない仕事を振られたとき……。

そんなときには、「どうして自分がこんな目にあわなければならないんだ」と愚痴を言いたくなるのも当然のことかもしれません。僕も新卒でTBSに入って、現場のADとして“使い走り”をさせられていたころは、「こんなことをするために、テレビ局に入ったんじゃない」などと、何度も不貞腐れそうになったものです。

しかし、今となれば考えが足りなかったと言わざるを得ません。なぜなら、どんな仕事にも「意義」を見出すことは可能だからです。いや、目の前の仕事に対して、自らの意思で「意義づけ」をすることができる人こそが、大きく成長していくのでしょうと。

どんな仕事にも「意義」を見出すことはできる

たとえば、新卒で入社して数年の若いコンサルタントが、上司にクライアントとの定例会議の議事録作成を頼まれたとしましょう。

率直に言って、いわゆる“下っ端”の仕事。そのため、単なる「頼まれ仕事」「義務的な作業」ととらえて、最低限の記録をつけるだけの人もいるはずです。後日、議事録の内容について質問されても、「記録した通りです」と答えるだけ。「サラリーマンとして“やることはやっている”から、文句ないでしょ?」というわけです。

しかし、この仕事に「意義」を見出すことはできます。

たとえば、定例会議でバラバラに出された意見や情報を、筋道を立てながら整理する「議論の構造化」の訓練だと捉えることも可能でしょう。あるいは、その場で交わされる「業界知識」や「経営の勘所」などをインプットする機会だととらえることだってできます。

そして、このように議事録作成という仕事に「意義づけ」ができる人と、さきほどのように「最低限」のことしかしない人で、大きな差が生まれるのは言うまでもないことでしょう。

与えられた仕事に「意義づけ」ができる人は、たとえ“下っ端仕事”であっても熱意をもって取り組みますし、そこに創意工夫も加わります。

その結果、ビジネスパーソンとしての能力・スキルは確実に向上しますし、周囲からの信頼・評価を勝ち取ることもできます。その結果、活躍への「道」が自然と拓かれていく。つまり、“下っ端仕事”を与えたときの反応を見ることで、「将来、成功するか」「伸び悩むか」をかなりの精度で見分けることができると思うのです。

うまくいくかどうか、人生を分ける「分岐点」とは?

ただし、あまりにも仕事が厳しいときには、自分の「意義づけ」が揺らいでしまうこともあります。僕にも何度かそんなことがありました。

たとえば、プルデンシャル生命の営業マンだったころの日課だった、新規のお客様へのテレアポ。アポが取れなければ、営業活動ができないのですから、この仕事の「意義づけ」は明々白々です。

だけど、次から次へと電話をかけても、ほとんどまともに相手にしてもらえず、けんもほろろに断られ続けていると、「こんなことをしていて、本当に意味があるんだろうか?」と心がポッキリと折れそうになるのです。

これが「分岐点」となります。

僕は、なんとか心をもちこたえて、電話をかけ続けることができましたが、ここで心が折れて、プルデンシャル生命を去っていく人もいました。残酷ではありますが、それが現実なのです。

そして、僕がこの話をすると、多くのトップアスリートが深く共感してくれます。

というのは、トップアスリートはきわめて過酷な練習と向き合うなかで、何度も心が折れそうになる経験をされているからです。そんなときに、どうやって心をもちこたえることができたのか? ここでは、元バドミントン選手である潮田玲子さんのエピソードをご紹介しましょう。

潮田さんと言えば、小椋久美子さんとのダブルスペア「オグシオ」で、全日本総合選手権大会を5連覇したほか、世界でもベスト8に入る大活躍をしたことがよく知られています。

しかし、「オグシオ」で活躍し始めた頃の日本女子バドミントンは、世界ではなかなか結果を出せずにいたそうです。そこで、日本女子バドミントン代表監督に就任したのが、ダブルスで世界を席巻した伝説的なバドミントン・プレイヤーだった朴柱奉(パク・ジュボン)さんでした。

「どうせやるなら」という魔法の言葉

就任直後の朴監督は、潮田さんたちにこう語ったそうです。

「日本のバドミントン選手の技術は非常に高いが、世界で戦う自信がない。自信がないんだったら、自信がもてるくらいに練習しましょう」

そして、連日8時間以上に及ぶ「鬼のような練習」がスタート。

基本的なショットやフットワークなどの反復練習を重ねたうえで、実戦形式の激しい練習を長時間にわたって実施。ちょっとしたミスでも監督から厳しい指摘が飛んでくる、緊張感の張り詰めた練習だったそうです。

しかも、体力強化のために、ランニングや筋力トレーニングも徹底。一日の練習が終わると、もう身体のどこも動かすことができないほどの練習強度で、みんな追い込みすぎて徐々に怪我人が出てくるほどだったそうです。

このころ、潮田さんは自分と向き合う日々だったと言います。

朴監督が就任した当初は、「圧倒的な実績を誇る朴監督の言うことに間違いはない。苦しい練習に耐えれば、きっと強くなれる」と、過酷な練習への「意義づけ」が強固に機能していたそうですが、連日の過酷な練習によって疲れが蓄積してくると、その「意義づけ」が揺らぎそうになることがあったのです。

たとえば、トレーニングのためにダッシュをするときにも、「7割くらいで走ればいいか……」という気持ちがよぎる。あるいは、「無理して頑張りすぎたら、怪我をしてしまうかもしれない。それに、こんなに頑張っても、勝てるとは限らないじゃないか……」と囁く自分もいる。そんな「弱い自分」と向き合い続けた末に、最後の最後、潮田さんはこう思いが定まったと言います。

「どうせやるなら、全力でやりきろう。どうせやるなら、自分のためになると信じて頑張ったほうがいいじゃないか」

そして、潮田さんは「練習で手を抜いたことはない」と断言できるほど、練習を頑張り抜きました。過酷な練習のために怪我をしたこともありましたが、それを乗り越えるとプレイヤーとしての実力が格段に上がったことを実感。その後の快進撃が始まるのです。

信じて頑張る人間に「よい結果」は訪れる

「どうせやるなら、自分のためになると信じて頑張ったほうがいい」

僕は、この言葉に尽きると思っています。

僕もプルデンシャル生命のテレアポで心が折れそうになったとき、「こんなことをしていて、本当に意味があるのか? 本当に結果が出るのか?」という疑念を打ち消すことはできませんでした。

だけど、電話をかけるのをやめたら、そこで終わり。だったら、「自分のためになる」と信じるしかないじゃないですか。これは理屈じゃない。信じて頑張るしかないんです。もちろん、頑張ったからと言って、100%結果がついてくるわけではありません。だけど、信じて頑張り続けた人間にしか、「よい結果」は訪れないのです。

(この記事は、『超⭐︎アスリート思考』の一部を抜粋・編集したものです)

AthReebo株式会社代表取締役、元プルデンシャル生命保険株式会社トップ営業マン

1979年大阪府出身。京都大学でアメリカンフットボール部で活躍し、卒業後はTBSに入社。世界陸上やオリンピック中継、格闘技中継などのディレクターを経験した後、編成としてスポーツを担当。しかし、テレビ局の看板で「自分がエラくなった」と勘違いしている自分自身に疑問を感じ、2012年に退職。完全歩合制の世界で自分を試すべく、プルデンシャル生命に転職した。

プルデンシャル生命保険に転職後、1年目にして個人保険部門で日本一。また3年目には、卓越した生命保険・金融プロフェッショナル組織MDRTの6倍基準である「Top of the Table(TOT)」に到達。最終的には、TOT基準の4倍の成績をあげ、個人の営業マンとして伝説的な数字をつくった。2020年10月、AthReebo(アスリーボ)株式会社を起業。レジェンドアスリートと共に未来のアスリートを応援する社会貢献プロジェクト AthTAG(アスタッグ)を稼働。世界を目指すアスリートに活動応援費を届けるAthTAG GENKIDAMA AWARDも主催。2024年度は活動応援費総額1000万円を世界に挑むアスリートに届けている。著書に、『超★営業思考』『影響力の魔法』(ともにダイヤモンド社)がある。