「結果を出す人」は、何を考えているのか? それを明らかにしたのが、プルデンシャル生命で伝説的な成績を残したビジネスアスリート・金沢景敏さんの最新刊『超☆アスリート思考』です。同書で金沢さんは、五輪柔道3連覇・野村忠宏さん、女子テニス元世界ランキング最高4位・伊達公子さん、元プロ野球選手・古田敦也さん、元女子バドミントン日本代表・潮田玲子さんほか多数のレジェンドアスリートへの取材を通して、パフォーマンスを最大化して、結果を出し続ける人に共通する「思考法」を抽出。「自分の弱さを認める」「前向きに内省する」「コントロールできないことは考えない」「やる気に頼らない」など、ビジネスパーソンもすぐに取り入れることができるように、噛み砕いて解説をしています。本連載では、同書を抜粋しながら、そのエッセンスをお伝えしてまいります。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

「思い込み」に縛られてるから、「正解」に辿り着けない

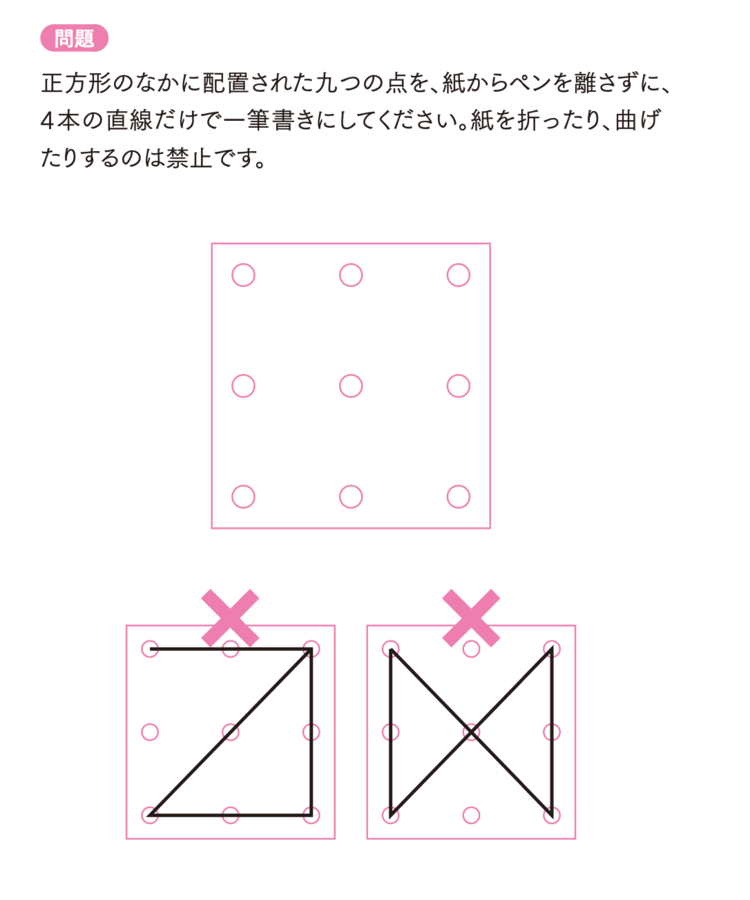

唐突ですが、下の問題をご覧ください。

ご存じの方も多いと思いますが、これは、19世紀アメリカのパズル作家であるサム・ロイドが考案した「ナイン・ドット・パズル(九つの点の問題)」。正方形のなかに配置された九つの点を、紙からペンを離さずに、4本の直線だけですべてつなぐ方法を問うパズルです。ぜひ、みなさんもチャレンジしてみてください。

いかがですか? けっこう難しくないですか? 左ページの下段のように、どうやってもうまくいかない。残念ながら、僕は解くことができませんでした。

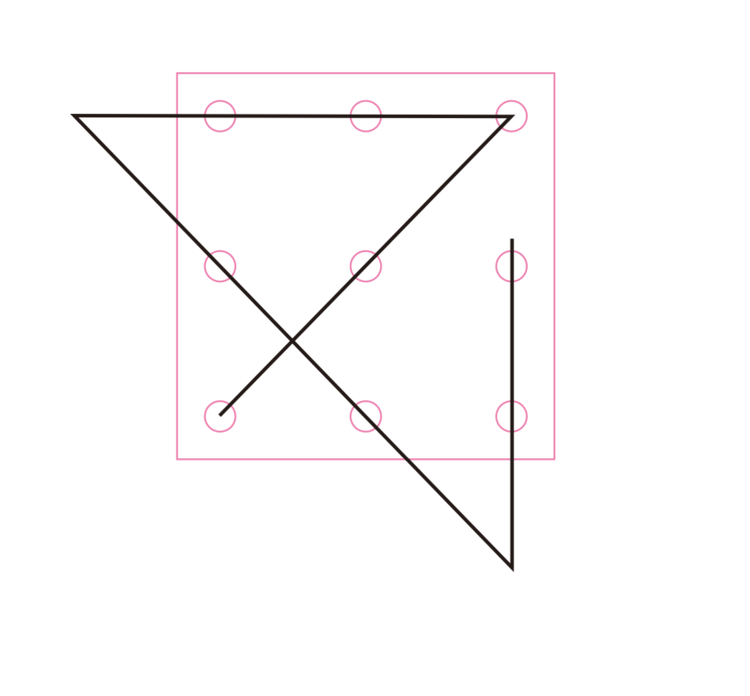

答えは下のとおり、正方形の四辺からはみ出れば、簡単に4本の直線でつなぐことができるのです。これを見た瞬間、僕は「自分が思い込みに縛られていた」ことを思い知らされました。設問には「正方形の四辺からはみ出てはいけない」とは書いてないのに、勝手にそう思い込んだために、「答え」に辿り着くことができなかったのです。

「思考の限界」を突破する

これは人生全般にあてはまることではないでしょうか?

僕たち人間は、「思い込み」にとらわれて、それに縛られるがために多くの可能性を失っているのかもしれない。だとすれば、その「思考の限界」を突破することができれば、人生において直面する「壁」も乗り越えることができるはずです。

では、どうすれば「限界」を突破することができるのか?

僕は、その「答え」をトップアスリートが体現していると思います。

たとえば、伊達公子さんがそうです。

伊達さんはプロデビュー前からずっと、筋力トレーニングや食事管理などを徹底して、身体づくりと体力増強に取り組んでいました。

強いショットを打つためにはパワーが必要なのは言うまでもありませんし、テニスの大会では、約1週間で決勝戦まで五つの試合を戦う必要がありますから、それに耐えられるだけの体力も欠かせません。

そのため、身体が華奢だった伊達さんは、これらの課題を克服するために、「体力をつけなきゃ」「パワーをつけなきゃ」という一念で、日々の厳しい練習メニューと向き合っていたのです。

ところが、そんな伊達さんを根本から揺るがす「衝撃」に見舞われます。

18歳でプロデビューした伊達さんは、屈強な欧米人選手を相手に、「まともに打ち合うテニス」を挑みましたが、全く歯が立たなかったのです。

彼らと互角に戦えるだけの身体とパワーを手に入れるために、より一層、筋力トレーニングや食事管理などを徹底。パワーショットを打てるようになるために猛練習も重ねましたが、生まれもった体格とパワーが違いすぎるために、まともに戦ってもどうにもならない。彼らと同じことをしようとしたら、自分の身体が壊れてしまう。そこには、どうしても超えられない「壁」が立ちはだかったのです。

「欧米人選手とまともに戦う」という発想を捨てる

ここで発想の転換が起こります。

というか、「欧米人選手とまともに戦う」「力で負けない選手になる」という発想を捨てざるを得なくなったのです。

もちろん、だからと言って、「勝つ」のをあきらめるわけではありません。「勝つ」ためには、これまでの延長線上で考えるのではなく、何か違う方法を見つけなければならないと考えたのです。

伊達さんは、当時の心境をこう振り返ります。

「海外選手と、まともにやっても勝てない。これは何か、自分が誰にも負けないものをつくり出さない限り、どうしようもないと思った」

先ほどの「ナイン・ドット・パズル」にたとえれば、パズルを解くために線を引いては消し、引いては消しを繰り返すなかで、「この発想のままでは、このパズルは解けない。何か違う方法を見つけなければ」と気づくのに近いかもしれません。

ただし、この時点では、まだ「答え」を見出す糸口は見えていません。自分が「正方形の四辺からはみ出てはいけない」という思い込みにとらわれていることにも気づけていない。わかっているのは、「これまでとは違う方法を見つけなければダメ」ということだけ。それは、あのときの伊達さんも同じだったはずです。

無数のチャレンジのなかに、「答え」は隠れている

では、どうやって伊達さんは「答え」を見出したのか?