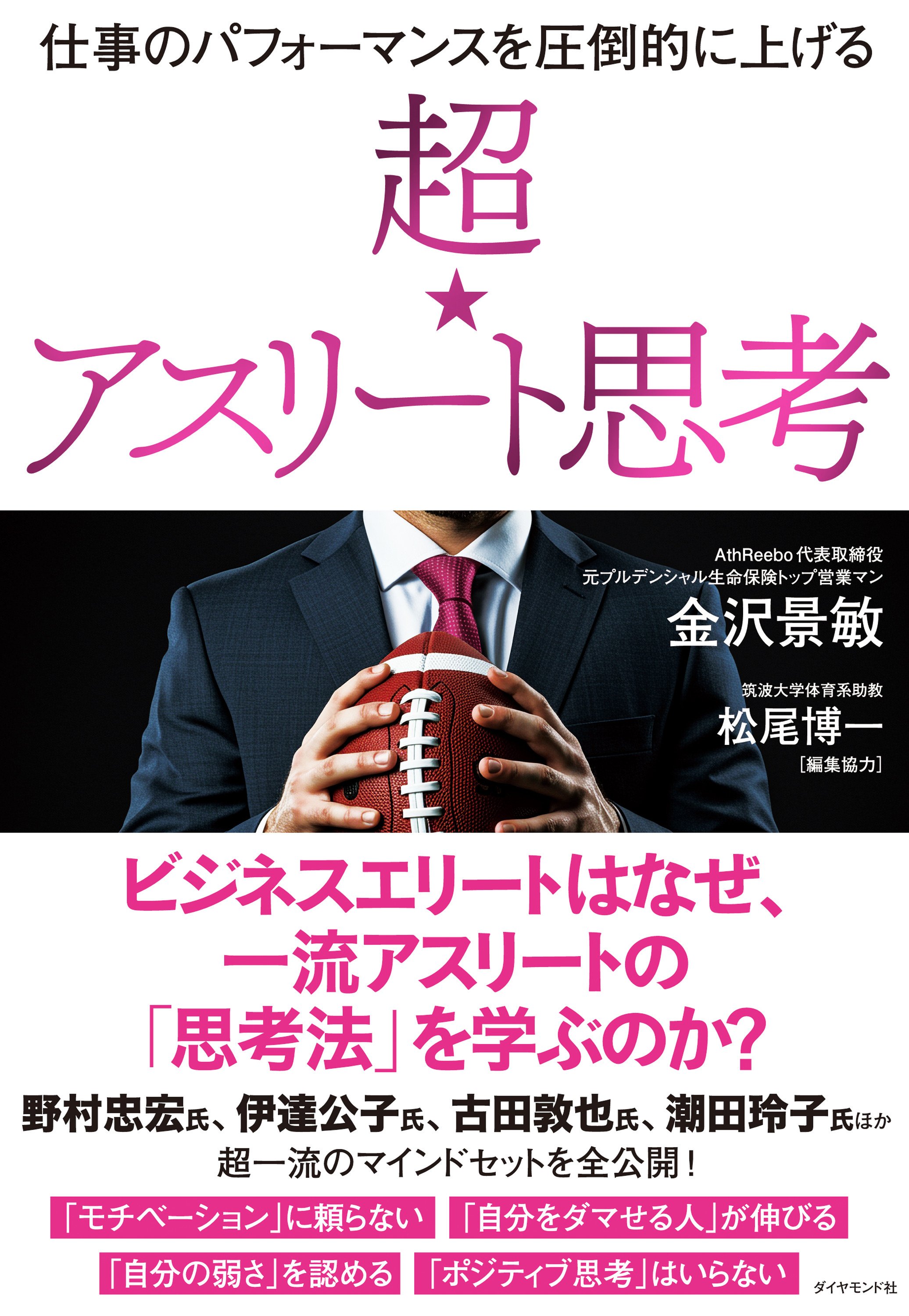

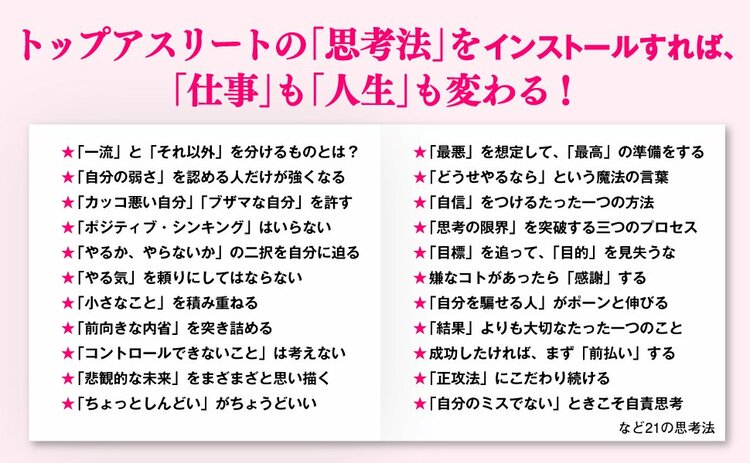

「結果を出す人」は、何を考えているのか? それを明らかにしたのが、プルデンシャル生命で伝説的な成績を残したビジネスアスリート・金沢景敏さんの最新刊『超☆アスリート思考』です。同書で金沢さんは、五輪柔道3連覇・野村忠宏さん、女子テニス元世界ランキング最高4位・伊達公子さん、元プロ野球選手・古田敦也さん、元女子バドミントン日本代表・潮田玲子さんほか多数のレジェンドアスリートへの取材を通して、パフォーマンスを最大化して、結果を出し続ける人に共通する「思考法」を抽出。「自分の弱さを認める」「前向きに内省する」「コントロールできないことは考えない」「やる気に頼らない」など、ビジネスパーソンもすぐに取り入れることができるように、噛み砕いて解説をしています。今回は、同書に掲載されている松尾博一・筑波大学体育系助教の「目標設定のコツ」をまとめたコラムを転載いたします。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

「具体的」で「やや困難」な目標が効果的

私たちは何かに取り組むとき、自然と「目標」を立てます。

では、なぜ「目標がある」だけで、私たちは頑張れるのでしょうか?

この問いに答えるのが、心理学者エドウィン・ロックが1960年代に提唱した「目標設定理論(Goal Setting Theory)」です。ロックは、人が努力するときの内面にある「意図」や「目標」がどれほど行動に影響するのかを、多くの実験を通じて明らかにしました。

ロックの理論の中核はとてもシンプルです。

「人は、自分が意図的に設定した“具体的でやや困難な目標”に向かっているとき、最も努力し、最も高い成果を出す」というものです。

たとえば、「できるだけ頑張れ」と言われた人よりも、「1分間に100回加算せよ」と具体的な目標を与えられた人のほうが、実際に高いパフォーマンスを示したという実験結果があります。

ほかにも、作文や暗算の課題において、「具体的な数値目標」をもったグループは、「やれるだけやってみて」と言われたグループよりも、常によい成績を残しました。これらの研究から、ロックは以下の点を強調しています。

●「やや困難な目標」は「簡単な目標」よりも成果を高める

●「具体的な目標」は「曖昧な目標」よりも成果を高める

●目標は本人が納得して受け入れていること(goal acceptance)が重要

●目標は、どの行動を選ぶかという“選択”にも影響する

また、ロックは「報酬」や「時間制限」などの外的要因との関係も検討しました。「報酬があると頑張る」という直感に反して、同じ目標であれば報酬の有無はパフォーマンスに大きな差を与えないことがわかっています。つまり、人が本気で努力するかどうかは、「外からの刺激」よりも「自分が設定した目標」かどうかによるのです。

遠い目標は、小さく具体的な「短期目標」に分けていく

目標が人を動かす一方で、その設定の仕方を誤ると逆効果になることもあります。

たとえば、目標が高すぎるとプレッシャーになり、「自分には無理だ」と感じてしまいます。また、他人から押し付けられた目標は、動機づけにつながらず、途中でやる気を失ってしまうこともあります。さらに、「目標達成のためなら何をしてもいい」という極端な考え方は、不正や手段の逸脱を引き起こすリスクもあります。

ロック自身もこうした点に注意を促しており、「目標には“現実的な困難さ”と“本人の納得感”の両方が必要」と述べています。では、どうすれば目標を持続可能なものにできるのでしょうか?

ロックの研究は、「大きな目標」を「小さな目標」に分解することの重要性も示しています。たとえば「TOEICで800点取る」という目標は、モチベーションの維持が難しいかもしれませんが、「毎日5単語を覚える」「毎週1回模試を解く」といった短期的で具体的な行動目標に分ければ、日々の達成感が得られ、行動も継続しやすくなります。

また、目標は行動の選択そのものにも影響します。ロックは、難しい課題をあえて選ぶ人ほど「高い行動意図(intention)」をもっていることを示しました。つまり、目標は「行動を始めるスイッチ」であると同時に、「挑戦のレベルを決める基準」にもなっているのです。

報酬や外部からの評価がなくても、自分のなかで「この目標を達成したい」と思えれば、人は強く、しなやかに努力を続けることができます。スポーツ選手や芸術家、起業家など、多くの人が「何かに没頭している時間こそが一番幸せだ」と語るのは、そのことを示しているのかもしれません。(筑波大学体育系助教 松尾博一)

(この記事は、『超⭐︎アスリート思考』の一部を抜粋・編集したものです)

AthReebo株式会社代表取締役、元プルデンシャル生命保険株式会社トップ営業マン

1979年大阪府出身。京都大学でアメリカンフットボール部で活躍し、卒業後はTBSに入社。世界陸上やオリンピック中継、格闘技中継などのディレクターを経験した後、編成としてスポーツを担当。しかし、テレビ局の看板で「自分がエラくなった」と勘違いしている自分自身に疑問を感じ、2012年に退職。完全歩合制の世界で自分を試すべく、プルデンシャル生命に転職した。

プルデンシャル生命保険に転職後、1年目にして個人保険部門で日本一。また3年目には、卓越した生命保険・金融プロフェッショナル組織MDRTの6倍基準である「Top of the Table(TOT)」に到達。最終的には、TOT基準の4倍の成績をあげ、個人の営業マンとして伝説的な数字をつくった。2020年10月、AthReebo(アスリーボ)株式会社を起業。レジェンドアスリートと共に未来のアスリートを応援する社会貢献プロジェクト AthTAG(アスタッグ)を稼働。世界を目指すアスリートに活動応援費を届けるAthTAG GENKIDAMA AWARDも主催。2024年度は活動応援費総額1000万円を世界に挑むアスリートに届けている。著書に、『超★営業思考』『影響力の魔法』(ともにダイヤモンド社)がある。

筑波大学体育系助教。コーチング学博士

2012年、筑波大学体育専門学群卒業。2019年、筑波大学人間総合科学研究科博士後期課程コーチング学専攻で学位取得。2020年から現職。元アメリカンフットボール選手。