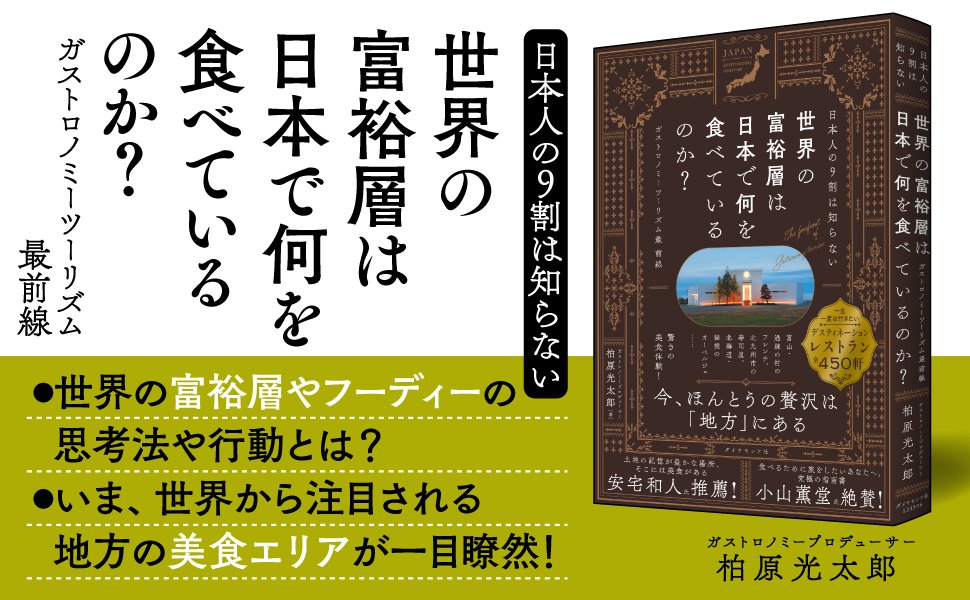

世界の富裕層たちが日本を訪れる最大の目的になっている「美食」。彼らが次に向かうのは、大都市ではなく「地方」だ。いま、土地の文化と食材が融合した“ローカルガストロノミー”が、世界から熱視線を集めている。話題の書『日本人の9割は知らない 世界の富裕層は日本で何を食べているのか? ―ガストロノミーツーリズム最前線』(柏原光太郎著)から、抜粋・再編集し、日本におけるガストロノミーツーリズム最前線を解説。いま注目されているお店やエリアを紹介していきます。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

サンセバスチャンの革新的な取り組みとは?

前回、スペインのサンセバスチャンは、人口18万人なのに、年間100万人もの外国人が食を求めて訪れる「世界一の美食都市」であるという話をしました。

こうなるまでに、サンセバスチャンのシェフたちは、食で町おこしをするために革新的な取り組みをしました。それは、レシピのオープンソース化です。

指折りのシェフたちが、町の料理の全体を底上げするために、自らのレシピを地元のシェフたちに共有したのです。通常、レシピは一子相伝のようなもので他者に公開することはありません。ソースはなめて覚えろという世界なわけです。そんななか、レシピを公開するというのは革命的な出来事でした。

その試みは見事成功。サンセバスチャンの食のレベルは大きく向上しました。さらに、ここからがすごかった。シェフたちはレシピを共有されたことによって、むしろ「他者から抜きんでたい」という思いを抱くようになり、より一層研鑽を重ねるようになったのです。すると、このように研究熱心なシェフが多数現れたこともあり、2009年にはヨーロッパ初の料理専門の私立大学BCCが誕生。そうして、世界中から志の高いシェフの卵たちが集まるようになり、食のレベルがさらに向上していきました。

「美食倶楽部」と呼ばれる食コミュニティが下支え

さらに言うと、サンセバスチャンが美食の町として栄えたのには、それを支えてきた食文化の存在があります。現地では「ソシエダ・ガストロノミカ」と呼ばれ、日本では「美食倶楽部」と呼ばれることの多い食コミュニティです。

バスク地方には、男性が料理する文化がありながら、男性は家のキッチンに入ってはいけないという伝統があったため、彼らは町中にキッチンを借り、仲間同士で料理を作り、食べ、ワインを飲みながら語らいました。料理好きな男性の集まりですから、食に関する情報交換が活発に行われたことでしょう。今やその数は100以上あるといわれています。

このように、BCCやソシエダが底支えすることによって、サンセバスチャンは最高級の現代バスク料理から、海バスク・山バスクといわれる伝統的な郷土料理、そして、バルホッピングができるバル街を持つ世界一の美食都市になったのです。

※本記事は、『日本人の9割は知らない 世界の富裕層は日本で何を食べているのか? ―ガストロノミーツーリズム最前線』(柏原光太郎著・ダイヤモンド社刊)より、抜粋・編集したものです。