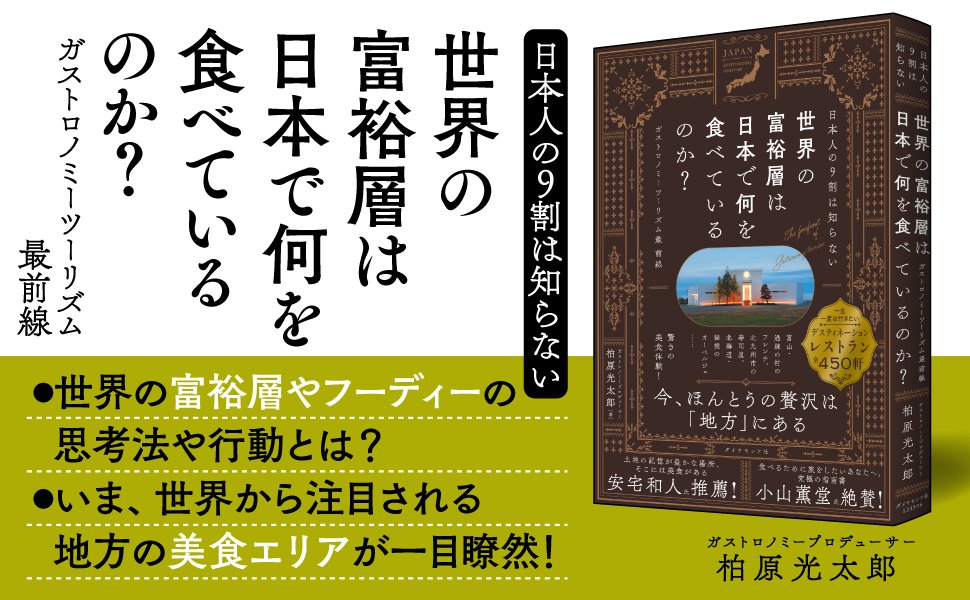

世界の富裕層たちが日本を訪れる最大の目的になっている「美食」。彼らが次に向かうのは、大都市ではなく「地方」だ。いま、土地の文化と食材が融合した“ローカルガストロノミー”が、世界から熱視線を集めている。話題の書『日本人の9割は知らない 世界の富裕層は日本で何を食べているのか? ―ガストロノミーツーリズム最前線』(柏原光太郎著)から、抜粋・再編集し、日本におけるガストロノミーツーリズム最前線を解説。いま注目されているお店やエリアを紹介していきます。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

世界一の美食都市とは?

スペインの北部、バスク州にサンセバスチャンという町があります。人口は18万人程度。にもかかわらず、年間100万人以上の観光客が訪れています(2024年)。

そこを訪れる観光客が求めているもの。それはズバリ「食」です。サンセバスチャンは、今や「世界一の美食都市」として名を轟かせています。

サンセバスチャンの魅力は、ファインダイニング、伝統料理、バル(居酒屋)が共存することです。ここだけでミシュランの星の数は19に及びますし、星はなくても「海バスク」「山バスク」と呼ばれる伝統的なバスク料理を提供するレストランやバルが100軒以上ひしめいています。つまり、高級で上品な料理を求める人も、食いしん坊の人も、どちらも満足できるということです。

サンセバスチャンは風光明媚なリゾート地ではあるものの、そういう町は世界中にいくらでもあります。そんななか、「食」で世界有数の観光都市になったというこの実績は、世界中の地方都市に希望を与えました。日本もご多分にもれず、列島のいたるところで、サンセバスチャン化が試みられています。

それにしても、なぜサンセバスチャンは美食都市として成功したのでしょうか? きっかけは、400キロ以上離れたカタルーニャ州コスタ・ブラバにあったレストラン「エル・ブジ」です。この店が注目されるようになったのは、1981年にフェラン・アドリアがシェフになってから。彼が、分子調理学を料理に積極的に取り入れたことで、考えもつかなかった料理が生み出され、世界中に衝撃を与えました。

こうした流れによって、エル・ブジに代表されるような新しい料理と、「そもそも昔からある料理も美味しいよね」ということで、スペイン料理そのものが脚光を浴びるようになったのが1980~90年代のこと。そして、その流れにいち早く目をつけたのが、サンセバスチャンのシェフたちだったのです。

※本記事は、『日本人の9割は知らない 世界の富裕層は日本で何を食べているのか? ―ガストロノミーツーリズム最前線』(柏原光太郎著・ダイヤモンド社刊)より、抜粋・編集したものです。