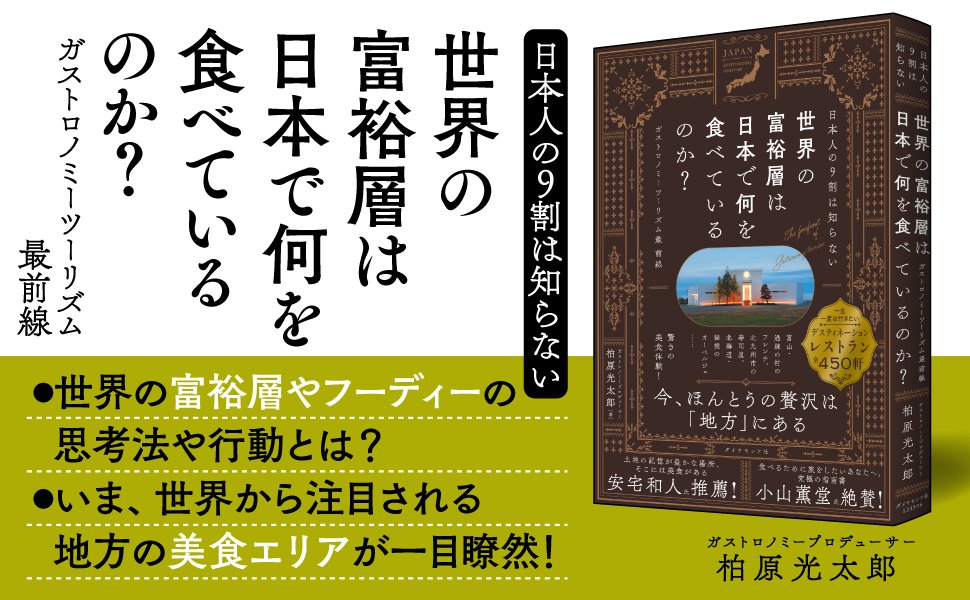

世界の富裕層たちが日本を訪れる最大の目的になっている「美食」。彼らが次に向かうのは、大都市ではなく「地方」だ。いま、土地の文化と食材が融合した“ローカルガストロノミー”が、世界から熱視線を集めている。話題の書『日本人の9割は知らない 世界の富裕層は日本で何を食べているのか? ―ガストロノミーツーリズム最前線』(柏原光太郎著)から、抜粋・再編集し、日本におけるガストロノミーツーリズム最前線を解説。いま注目されているお店やエリアを紹介していきます。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

過去最高を記録するインバウンド

最近、街を歩いていると外国人観光客を目にすることが増えました。誰もが実感しているように、近年、インバウンドが急速に増加しています。私の家の近くでも、当たり前のように出くわします。

もともとインバウンドは右肩上がりで、コロナ前の2019年は約3200万人と過去最高を記録しました。コロナで失速しましたが、規制緩和にともないインバウンドも回復。2023年は2500万人、24年は3700万人弱、2025年は大阪万博が開催されたこともあり、4300万人を突破するのでは、といわれています。

彼らが日本で消費する額でみると、23年は5兆3000億円。24年は8兆1000億円。インバウンドの消費額は統計上、輸出額に入りますが、今や自動車に次いで第2位の値を記録しています。つまり、日本にとってインバウンドは、“ドル箱”というわけです。

フランスやスペインは人口の1.5倍~1.7倍の観光客が

しかし、その一方でオーバーツーリズムの問題も浮上しています。特に、京都をはじめとする観光都市では、地元の方がバスやタクシーを利用しづらくなるといった弊害が起きています。

ただ、このようなオーバーツーリズム問題は、決して日本だけの問題ではありません。

たとえば、2023年の観光客数トップはフランスで1億人でした。2位はスペインの8500万人です。しかし、フランスの人口は約6800万人、スペインは約4900万人です。つまりどちらも、人口の1.5~1.7倍の観光客が押し寄せているわけです。

いっぽう、日本の人口は1億2000万人です。今年、外国人観光客が4300万人訪れるといっても、人口の半分以下に過ぎません。世界の観光立国に比べると、ある意味日本はまだまだ伸びしろがあるといえるのです。

もちろん、地元の方々からすると、「バスにも乗れない。もうこれ以上来ないでくれ」と苦々しく思っている面もあるでしょう。たしかに、どこを歩いても外国人だらけ。郷に入っては郷に従えを理解していない外国人も少なくありません。

けれども、日本がさらに成長し、経済的な恩恵を万人が受けられるようにするために、インバウンドの存在は欠かせないものになっています。

したがって、今、私たちがすべきなのは、オーバーツーリズム問題を盾に、インバウンドを拒むことではなく、解決するための具体策を考えつつ、地域や社会全体においてプラスとなる未来を築いていくことではないでしょうか。

そのために今、日本がなすべきことは何でしょうか。

私は、「外国人観光客の地方送客」、これが最適解だと考えています。

昨今、外国人観光客の7割は三大都市圏に集中しています。しかしながら、日本の地方には魅力的な場所が数多くあり、食材も豊かです。「食」は、日本が世界に誇るコンテンツであり、富裕層はその魅力にいち早く気づき始めています。

したがって、オーバーツーリズムを解消するためには、富裕層に、今以上に地方へ足を運んでもらい、お金をたくさん落としてもらう。そして、そのムーブメントを一般的な外国人観光客にも広げていくことが大切なのではないでしょうか。そうすれば、都心の混雑を和らげつつ、インバウンドマネーを獲得することができ、過疎が進む地方都市に活気も生まれます。それはすなわち、日本が豊かになるということです。

そして、それを成功させるカギとなるのが、ガストロノミーツーリズムなのです。

※本記事は、『日本人の9割は知らない 世界の富裕層は日本で何を食べているのか? ―ガストロノミーツーリズム最前線』(柏原光太郎著・ダイヤモンド社刊)より、抜粋・編集したものです。