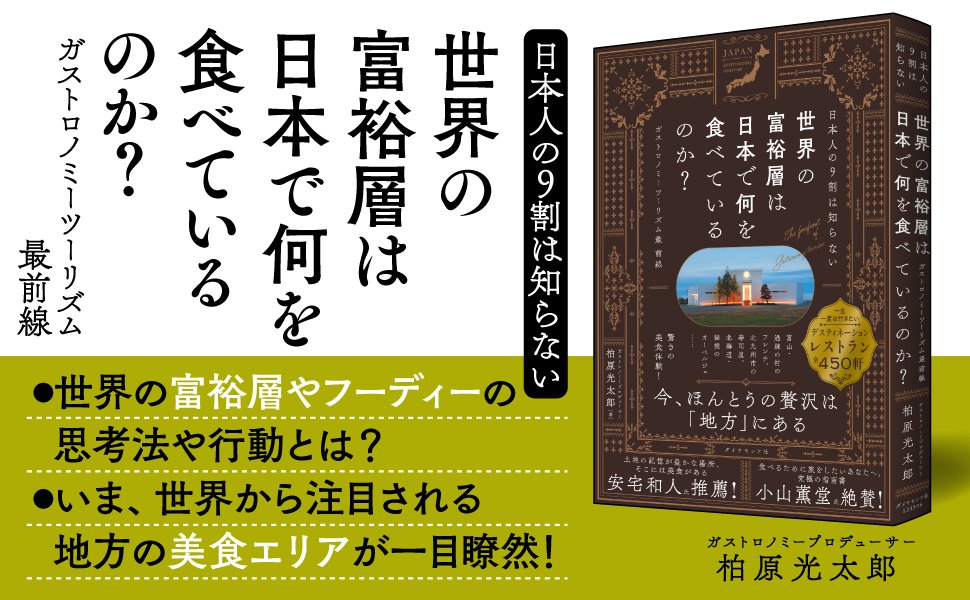

世界の富裕層たちが日本を訪れる最大の目的になっている「美食」。彼らが次に向かうのは、大都市ではなく「地方」だ。いま、土地の文化と食材が融合した“ローカルガストロノミー”が、世界から熱視線を集めている。話題の書『日本人の9割は知らない 世界の富裕層は日本で何を食べているのか? ―ガストロノミーツーリズム最前線』(柏原光太郎著)から、抜粋・再編集し、日本におけるガストロノミーツーリズム最前線を解説。いま注目されているお店やエリアを紹介していきます。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

食のために旅をする世界の新富裕層

前回お伝えしたように、その土地ならではの食を求めて旅することを「ガストロノミーツーリズム」といいます。

ガストロノミーというのは、食にまつわる文化・芸術・科学・哲学などを総合的にとらえる概念であり、言葉自体は、実はローマ時代からあったといわれています。

しかし、広く知れ渡ったのは19世紀前半です。同時期にフランス料理が発達したことを受け、食を文化として捉えようというムーブメントが起こり、アカデミックな文脈の言葉として使われるようになったといわれています。

そして、20世紀になると「ガストロノミー」と「ツーリズム」をかけ合わせた「ガストロノミーツーリズム=食文化を求めて旅をすること」が欧米を中心に隆盛しました。

「ガストロノミー」はただの美食ではない

ガストロノミーという言葉に聞き覚えのある方の中には、「ガストロノミー=美食」だと認識している方もおられるかもしれません。

それも間違いではありませんが、私の解釈ではイコールではありません。なぜなら、美食という言葉には、「金持ちが美味しいものを食べている」というような、ややネガティブなイメージがつきまとうからです。お金にものをいわせて、キャビアやフォアグラなどの高級食材をオーダーして舌鼓を打つ。そういうイメージがありませんか?

それに対してガストロノミーは、より深くて広い意味を持っています。単に、料理を舌で味わうのではなく、心で感じる。頭で考える。

その一皿が提供されるまでのストーリーに思いを馳せ、食材に感謝し、シェフの創造性に敬意を払い、その土地の食文化を全身で学ぶ。

つまり、五感を刺激し、より幅広い満足感を得られるのがガストロノミーであり、それを求めて旅することこそが、ガストロノミーツーリズムの醍醐味なのです。

さらに言えば、この先「ローカルガストロノミー」という言葉も出てきます。直訳すれば「地方の食文化」ですが、ある一定の地域に高度な食文化が集積しているところをいいます。食文化はどこにでも生まれるものではないからです。

今日、世の中には「◯◯ツーリズム」という言葉があふれています。アドベンチャーツーリズムやメディカルツーリズムなど、旅をする目的は多岐にわたっています。

そんな中で、世界の富裕層が夢中になり、現在、日本政府も特に力を入れているのがガストロノミーツーリズムです。その理由、魅力をこれからじっくり紐解いていきます。

※本記事は、『日本人の9割は知らない 世界の富裕層は日本で何を食べているのか? ―ガストロノミーツーリズム最前線』(柏原光太郎著・ダイヤモンド社刊)より、抜粋・編集したものです。