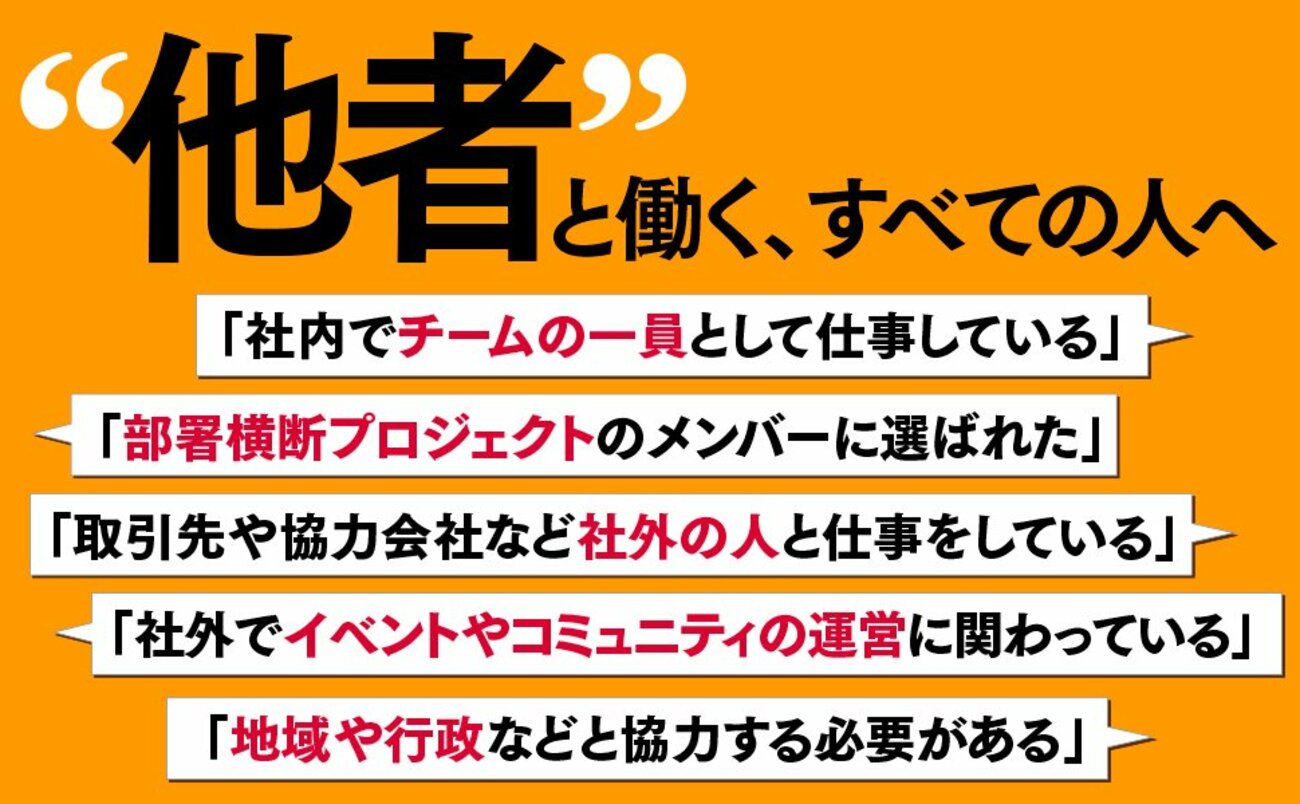

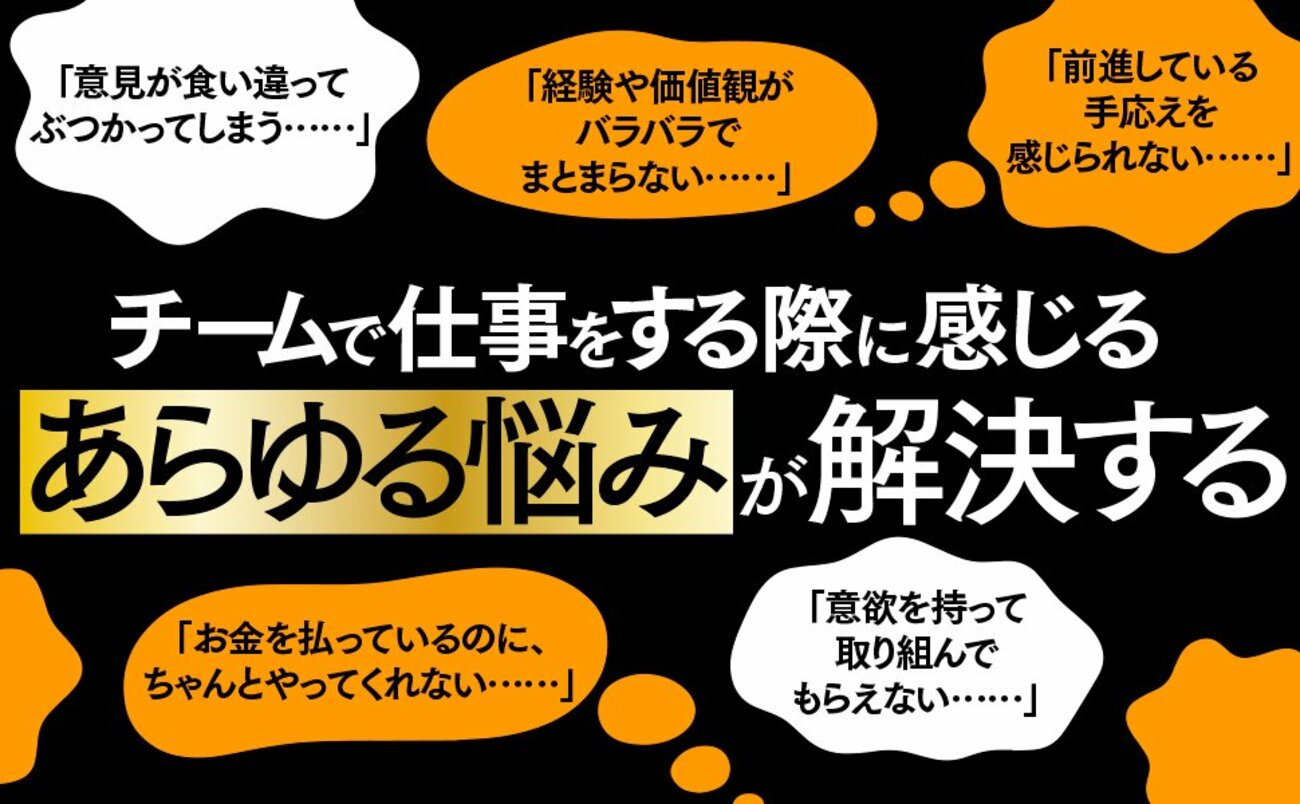

最近、「チームで仕事をする」ことが増えていませんか? 自社の前例が通用しない現代において、他社、地域、行政など、他者と協力して答えを出すやり方にシフトする企業が増えています。一方で、価値観や背景のすれ違いや衝突にモヤモヤすることも……。

「立場やお金の力で人を動かすことは、正しいチームプレーではありません」

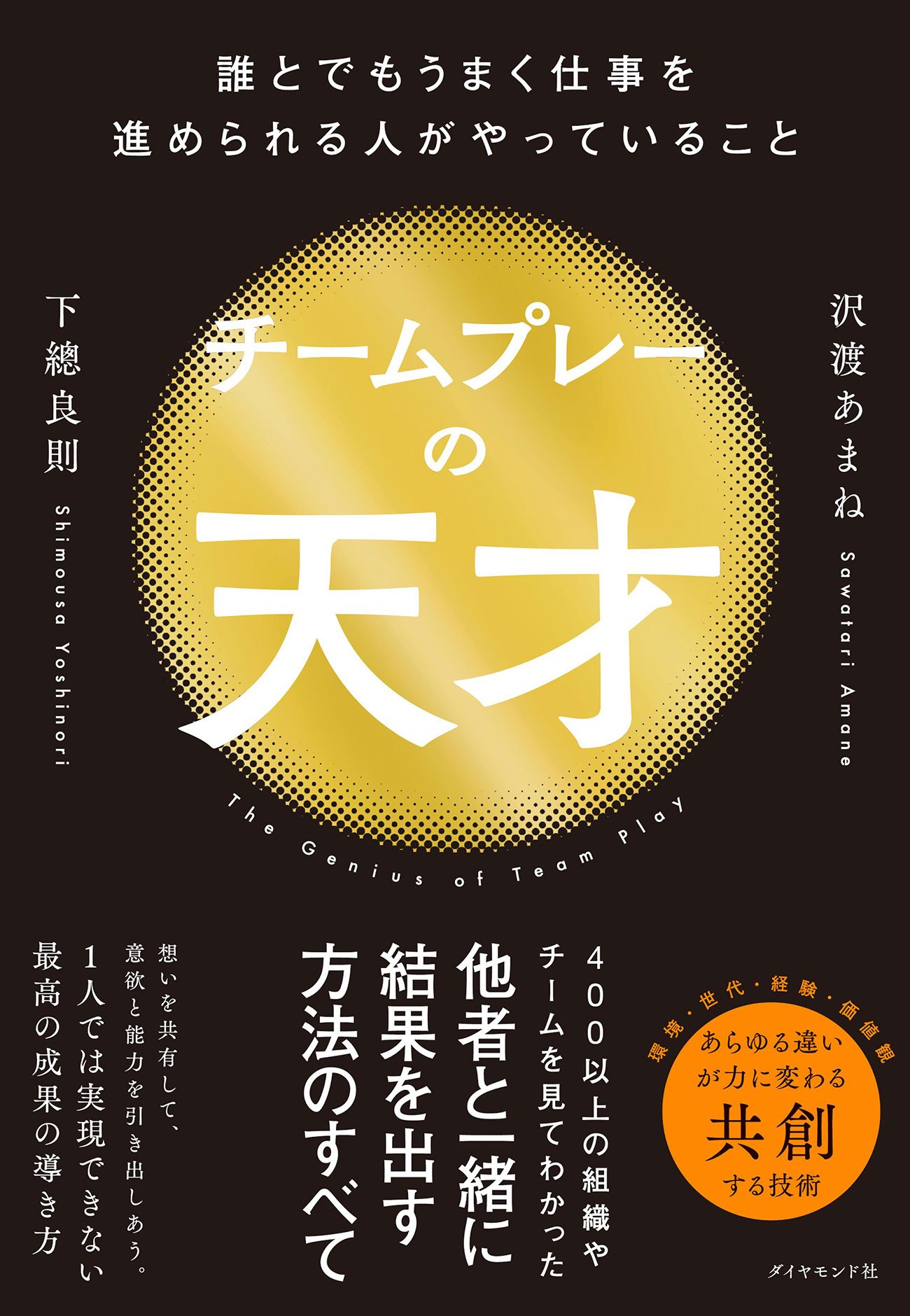

そう語るのは、組織開発の専門家である沢渡あまねさんと、デザイン経営の研究者・実務家である下總良則さん。400以上の組織やチームを見てきたふたりは、「他者と協力して結果を出せる人たちには共通する行動法則がある」と言います。それをまとめたのが、書籍『チームプレーの天才』です。これまで言語化されてこなかった「チームプレー」のコツを、具体的な93の技術として紹介。発売前から話題の同書から、内容の一部を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

自分たちの「ビジョン」を見つめる

共創。すなわち、他者と共にものごとを進めていくこと。

これをうまく進めるには、チームの全員で同じ景色を見ていく必要があります。

その核となるのが、共通の目的や、ビジョン・ミッション・バリュー、あるいは理念と呼ばれるもの(以降、便宜上これらを総称して「ビジョン」と呼びます)です。これら共創のための拠り所を共有できているかどうかが、チームプレーに大きな影響を与えます。

一言でビジョンと言っても、その形も種類も様々。ここではビジョンを2つのタイプに分類して考えてみます。

1つは、「創るビジョン」です。

たとえば「地域にサイクリングコミュニティを立ち上げたい!」といったケース。

サイクリングが大好きなあなたは、自転車の良さを多くの人に知ってもらい、地域の経済活性や人の育成にもつなげたいと思うように。そこで「自転車とともに、人々が優しく輝ける町に」というビジョンを掲げました。

このように、あなたがゼロから創るビジョンが「創るビジョン」です。「自転車の良さをより多くの人に知ってもらいたい」「地域の経済活性や人の育成にもつなげたい」という思いがあり、それを言葉などにして(ビジョンを創って)共感者や協力者を募ります。

会社でよくあるのが「与えられるビジョン」

一方で、ビジョンは内発的なものに限りません。あなたが企業などの勤め人であるならば、もう1つのパターンである「与えられるビジョン」に遭遇するシーンの方が多いかもしれません。

たとえば会社から「お菓子の新しい売り方を検討せよ!」と命じられるようなケース。

ある食品製造業の企業の営業部門に勤務するあなたは、ある日、部長から「自社のお菓子の新しい売り方を検討せよ」と指示を受け、プロジェクトを立ち上げることになりました。これまではスーパーマーケットや卸売会社を介した販売形態がメインでしたが、それ以外の売り方も模索せよとのこと。他部署の人や、社外の有識者も集めてプロジェクトを進めることになりそうです。

この場合、部長あるいは社長や担当役員など経営陣の思惑やビジョンがあることでしょう。このような、他者の指示に添った活動を行う際の指針となるビジョンが、「与えられるビジョン」です。誰かの思いに共感して活動を共にする場合も同様です。

自分たちのビジョンがどちらであるかによって必要なアクションも変わってきます。まずはこの点を、しっかりと把握しましょう。

腹落ちしないビジョンを「放置」しない

なお、ビジョンが「存在しない」、あるいは示されたビジョンが「わかりづらい」場合もあります。そのままの状態でチームプレーを進めていくと、次のような事態に陥るかもしれません。

(相手が)関わり方がわからない

(相手が)気持ちのおき方がわからない

(組織全体的に)意思決定できない

(組織全体的に)目指す方向とやっていることのズレを認識/修正できない

このようにビジョンの不在や不明確は、チームには暗中模索(そして疑心暗鬼)、そして関係者には不安や不信感をもたらします。

ビジョンがない場合は、あなたが起点となってゼロからビジョンを創りましょう。

自社が掲げたビジョンはあるものの、どこかピンと来ないこともあるでしょう。その場合も、自分たちが腹落ちするビジョンを創る(または再定義する)必要があります。ビジョンが腹落ちしないからといって、反抗したり無視したりしていても自分が損をするだけです。

チームプレーの天才は、ビジョンが不在のまま、腹落ちしていないままの状態を放置しません。

あなたがリーダーとなって、しっかりとビジョンを描き、かつチームや関係者の理解や共感を得て動機づけをしましょう。

(本稿は、書籍『チームプレーの天才』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では、他者とうまく仕事を進めるための具体的な93の技術を紹介しています)