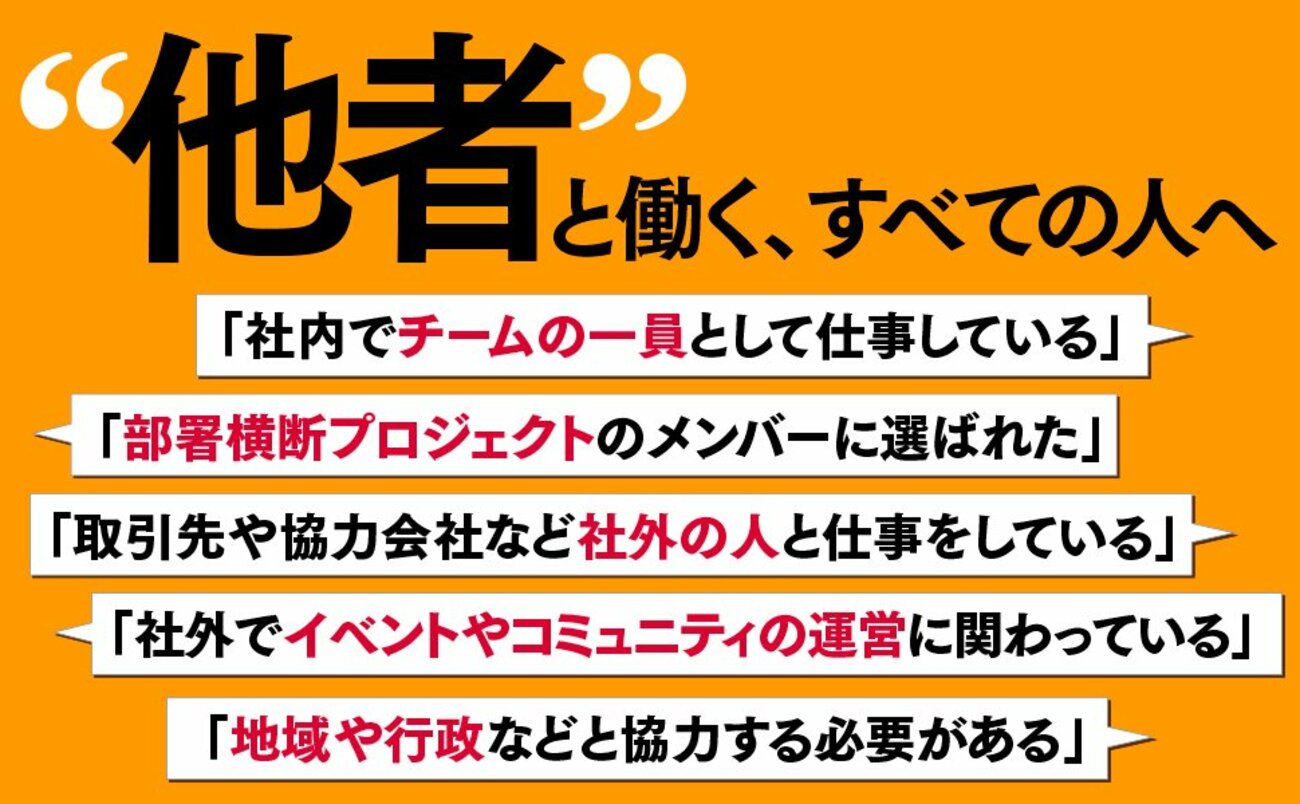

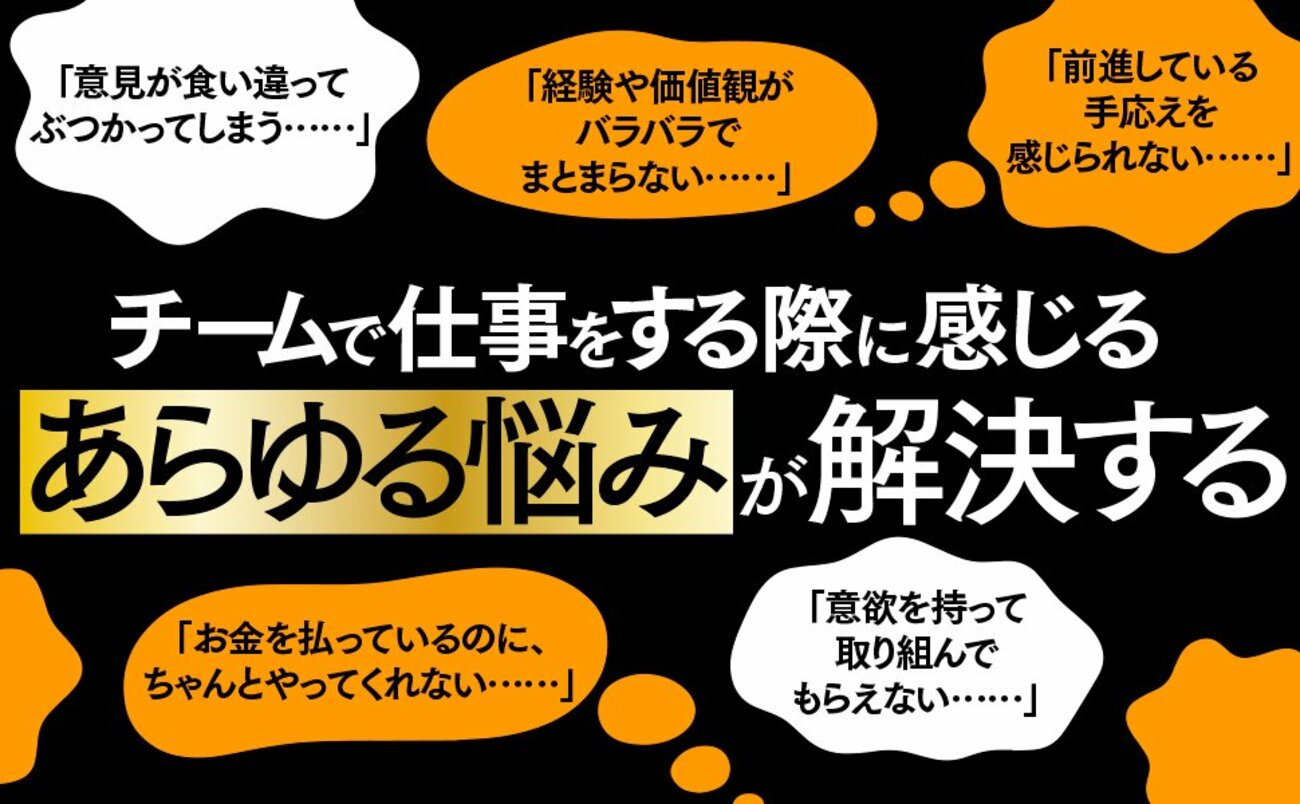

最近、「チームで仕事をする」ことが増えていませんか? 自社の前例が通用しない現代において、他社、地域、行政など、他者と協力して答えを出すやり方にシフトする企業が増えています。一方で、価値観や背景のすれ違いや衝突にモヤモヤすることも……。

「立場やお金の力で人を動かすことは、正しいチームプレーではありません」

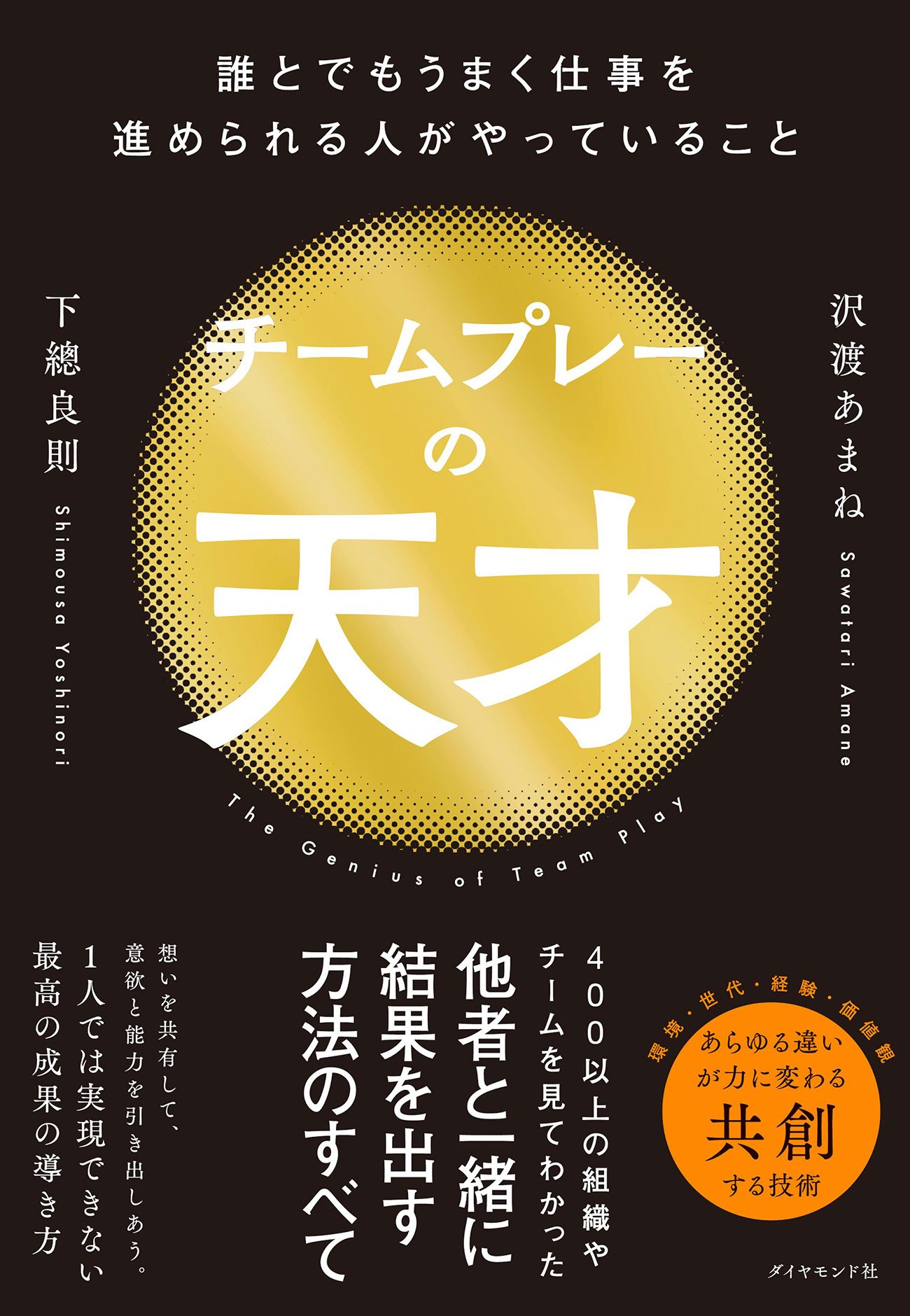

そう語るのは、組織開発の専門家である沢渡あまねさんと、デザイン経営の研究者・実務家である下總良則さん。400以上の組織やチームを見てきたふたりは、「他者と協力して結果を出せる人たちには共通する行動法則がある」と言います。それをまとめたのが、書籍『チームプレーの天才』です。これまで言語化されてこなかった「チームプレー」のコツを、具体的な93の技術として紹介。発売前から話題の同書から、内容の一部を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「フル参加」を強制しない

新たなチームやプロジェクトを立ち上げる際、全メンバーのフルコミット、フル参加を前提としないほうがうまくいくかもしれません。

相手の事情も様々です。そして新たな活動や、通常業務外の活動であればこそ、いきなりフル参加を求めるとせっかくの動機や関心を損なう場合も。

一定期間の「様子見」をしたい人もいるでしょう。よくわからない新奇性の高いテーマであればこそ、人は警戒心や猜疑心を持つものです(にんげんだもの)。相手の動機も考慮しましょう。

様々な「関わり方」を許容する

その活動への様々な関わり方や、小さな「関わり代」を設計し、許容してみてはいかがでしょうか。それにより様々な動機を持つ人が参画してくれる可能性があります。

たとえば次のような関わり方も、選択肢の一つとして考えてみてください。

・インターンのような関わり方をしてもらう

・フルリモートワークでの参加を歓迎する

・まずはオブザーバーとして参加してもらう

・リーダーの補佐役として参加してもらう

・顧問やアドバイザーの立場で関わってもらう

・通常業務との相乗効果がありそうな部分のみ参加してもらう

・研修扱いで参加してもらう

・業務外、プライベートの時間での参加も「あり」とする

「2つ目の顔」で小さく関わってもらう

近年は日本の企業や行政機関においても、兼業や副業(複業)の仕組みが整備されてきました。社員の多様な動機に寄り添い、様々な「関わり方」を提示する。

組織やチームと、本人。相互が期待する役割を合意する。このプロセスが必要です。

「2つ目の顔」(本業とは別の顔)で、その活動にまずは小さく関わってもらうのもありですね。柔軟に考えてみてください。

(本稿は、書籍『チームプレーの天才』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では、他者とうまく仕事を進めるための具体的な93の技術を紹介しています)