たとえば、「上司に怒られるかもしれない」という不安を感じると、「怒った上司の顔」「ひどい言葉を投げつけられる場面」など、危険を想定したシミュレーション(情報処理)に心理的リソースを費やしてしまいます。その結果、本来は仕事に使うはずのリソースが奪われていってしまうのです。

怒りや不満という感情も、心理的リソースを奪います。

たとえば、連日遅くまで職場に残ってプロジェクトの準備を進めている若手社員がいるとしましょう。上司から、細かい資料づくりや調整業務を丸投げされ、なんとか期限に間に合わせようと必死に頑張っています。

ところが、途中経過を報告したときに、上司から返ってきたのは、「これじゃ全然ダメだな」「もっとしっかりやってくれないと困るよ」と一方的に否定する言葉でした。彼は心のなかで思いました。

「こんなに頑張っているのに、全否定?」

「私の努力を少しもわかってくれていない」

「なぜいつも私ばかり、面倒な仕事を押し付けられるんだろう……」

こんな思考が巡り、怒りや不満の感情が膨らんでいきます。

もちろん、仕事は進めなければならないので、彼は手を動かし続けます。しかし、心のなかでは怒りの感情がくすぶり続け、「なぜ、こんな人のために頑張らなければならないのか」「あんなやつと一緒に仕事したくない」という考えや衝動が湧き起こってきます。まさに最悪の形で、集中力や思考力を失っていくのです。

「寝不足」「疲労」による消耗に気づけない危険性

最後に「カラダ(身体)」の領域です。

「寝不足が続いて、集中力や思考力が落ちる」という体験は、多くの方がしたことがあるのではないでしょうか。

私たちの心と身体は密接に連動しており、身体の不調は心理的リソースにも大きな影響を与えます。たとえば、慢性的な睡眠不足に陥ると、脳の前頭前野の働きが低下し、注意力や判断力、感情のコントロールが難しくなることがわかっています。

あるいは、長時間の通勤、デスクワークによる肩こりや腰痛、目の疲れなどの身体的な不調も、気がつかないうちに、じわじわと心理的リソースを奪っていることがあります。

そして厄介なのは、カラダの領域での消耗が心理的リソースを奪っていることに、自分では気づきにくいということです。

たとえば、睡眠不足で心理的リソースが枯渇しているのに、本人は「やる気があれば大丈夫」「気持ちの問題」と思い込み、無理を重ねてしまうことがあります。

睡眠不足で枯渇した心理的リソースは、本来ならしっかりと睡眠をとって、カラダを休めれば回復します。しかし、「集中できない」「うまく頭が働かない」という症状がカラダの消耗からきていることに気づけないと、さらに自分を追い込み、カラダにムチを打ってしまうことがあります。その結果、カラダが限界を迎え、ある日突然立ち上がれなくなるといったことが、残念ながらしばしば起きてしまうのです。

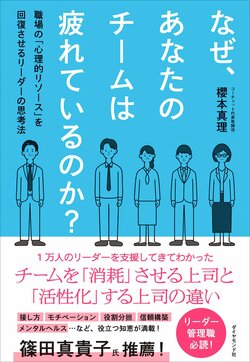

ここまで書いてきたように、心理的リソースは「アタマ・ココロ・カラダ」の3つの領域で消費されます。下図は、それぞれの領域で、心理的リソースを消耗する代表的な例を示しています。これを参照しながら、自分やメンバーが心理的リソースを消耗している原因を探っていくといいでしょう。

メンバーの疲弊の「真因」を突き止める

ここで、重要なことがあります。

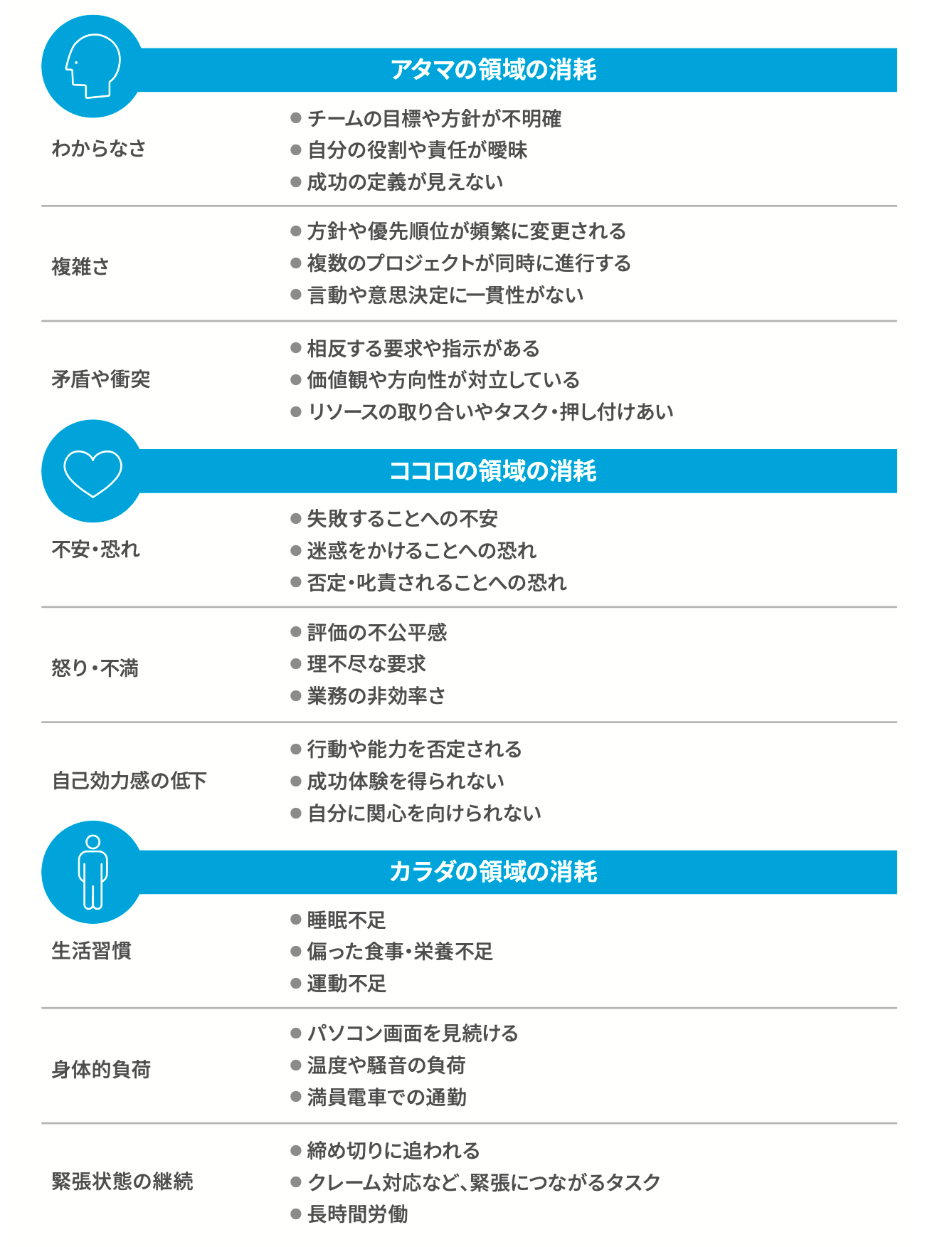

心理的リソースは「アタマ・ココロ・カラダ」の3つの領域で消費されますが、実は、この3つの領域は密接に繋がっているのです。

たとえば、「今日の商談内容、うまくまとめておいて」という曖昧な指示を受けた部下は、「いつまでに仕上げたらいいんだろう?」「うまくまとめるって、どういうことだろう?」などとアタマでリソースを消費します。

このような思考をしているうちに、「上司のイメージと違うまとめ方をしたら、怒られるかも……」「上司とお客様の言い分の違いを指摘したら、不機嫌になるかも……」などと不安や恐れの感情が湧き上がってきて、ココロでもリソースを消耗することになるでしょう(下図参照)。

その結果、緊張で肩に力が入り、呼吸が浅くなります。

そして、自律神経が乱れて、夜、うまく眠れないといった状態に陥る可能性もあるでしょう。そうなると、睡眠不足により、翌日にはさらに集中力が低下し、うまく業務を処理できなくなり、「やっぱり自分にはできないかも」というさらなる不安が生まれる……といった悪循環にはまりこんでいってしまうのです。

こうした心理的リソースのメカニズムを理解しておくことも、リーダーにとっては大切なことです。なぜなら、目の前のメンバーが「消耗のサイン」を示しているときに、その「真の要因」を深掘りする思考を働かせることができるからです。

どういうことか、具体的にご説明しましょう。

たとえば、メンバーのひとりが体調不良で休暇をとったとしましょう。もちろん、単なる風邪かもしれませんし、ちょっと疲れが溜まっただけなのかもしれません。その場合には、少し休んだら、すぐに回復するはずです。

ところが、もしかすると、その体調不良の背景には、「アタマ」や「ココロ」における心理的リソースの消耗があるのかもしれません。

仕事量が多いうえに、優先順位が不明確なために、「アタマ」の領域でリソースを消耗したのが真因かもしれませんし、職場の人間関係が悪化しているために、「ココロ」の領域でリソースをすり減らしてしまったのが真因かもしれません。

もしそうなら、そのメンバーが休みをとって多少回復したとしても、職場に復帰した途端に再び同じような形で心理的リソースを消耗させてしまうことになるでしょう。そのようなことを防ぐためには、メンバーが示している「消耗のサイン」の、そのさらに奥に潜んでいる「真因」を、リーダーが突き止めたうえで、適切な対処をすることが不可欠なのです。

(本原稿は『なぜ、あなたのチームは疲れているのか?』を一部抜粋・加筆したものです)

株式会社コーチェット 代表取締役

2005年に京都大学教育学部を卒業後、モルガン・スタンレー証券、ゴールドマン・サックス証券(株式アナリスト)を経て、2014年にオンラインカウンセリングサービスを提供する株式会社cotree、2020年にリーダー向けメンタルヘルスとチームマネジメント力トレーニングを提供する株式会社コーチェットを設立。2022年日経ウーマン・オブ・ザ・イヤー受賞。文部科学省アントレプレナーシップ推進大使。経営する会社を通じて10万人以上にカウンセリング・コーチング・トレーニングを提供し、270社以上のチームづくりに携わってきた。エグゼクティブコーチ、システムコーチ(ORSCC)。自身の経営経験から生まれる視点と、カウンセリング/コーチング両面でのアプローチが強み。