チームが疲れているように見える……。みんな一生懸命に働いているし、能力が足りないわけでもない。わかりやすいパワハラがあるわけでもなければ、業務負荷が過剰になっているわけでもない。だけど、チームは疲弊するばかりで、思ったような成果を出せずにいる……。なぜだろう? そんな悩みを抱えているリーダーが数多くいらっしゃいます。

その原因は、心理的リソースの消耗かもしれません。心理的リソースとは、「面倒くさいけど、やるぞ!」と奮起する心のエネルギーのこと。メンバーの心理的リソースを無意識的に消耗させていると、徐々に活力が削がれ、場合によっては崩壊へと向かっていきます。そのような事態を招かないためには、チームの心理的リソースを活用していくマネジメント力を身につける必要があります。

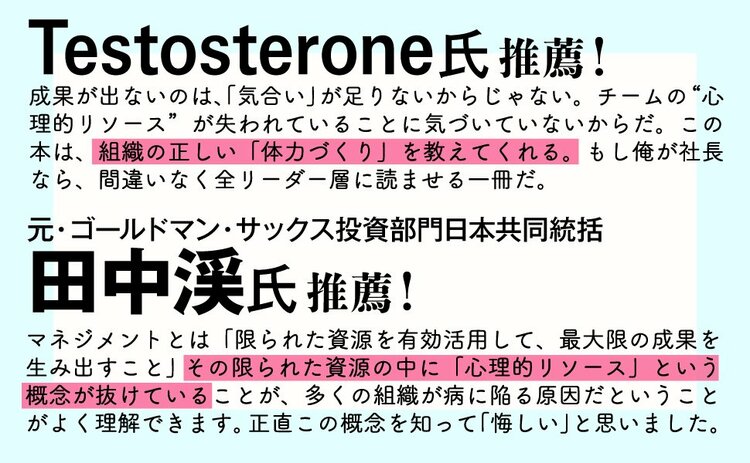

櫻本真理さんの初著作『なぜ、あなたのチームは疲れているのか?』では、そのための知識とノウハウをふんだんに盛り込んでいます。本連載では、その内容を抜粋しながら紹介してまいります。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

「効率化」を徹底したリーダーの末路

「マネジメント」とは何でしょうか?

一言で表現するなら、「限られた資源を有効活用して、最大限の成果を生み出すこと」です。ごくごく当たり前の定義であり、これに異論をはさむ人は少ないでしょう。

しかし、ここに落とし穴があります。この定義を一面的に理解することによって、チーム・マネジメントに失敗するケースが散見されるのです。実際、私のもとには、そのせいで心身ともに疲れ果てたリーダーがたくさん相談にいらっしゃいます。そのひとり、高野さんのエピソードをご紹介しましょう。

高野さんは、あるIT企業で、開発チームのマネージャーを務めていました。

彼がマネージャーになってすぐに任されたのは、短納期でシステムを開発するプロジェクトでした。予算が少なかったため、そのプロジェクトに投入できる人数はごく少数。どう考えても、工数はギリギリ。少しでも無駄を省かないと、到底納期に間に合わない状況でした。

そこで高野さんは、効率化を徹底する道を選びました。「非効率だ」と感じた会議やミーティングはすべて廃止し、メンバーとのコミュニケーションも最小限にとどめることにしました。そして、メンバーにはとにかく“手を動かす”ことを要求。そうすることによって、「工数=時間×人数」を最大化しようと考えたわけです。

マネージャーになったばかりの高野さんは、「ここで失敗はできない」と焦っていました。そのため、ついついメンバーに対して、「なぜ、こんなに時間がかかっているの?」「おしゃべりはやめて、仕事に集中して!」などと叱責。作業にわずかでも遅れが生じると、メンバーに残業を命じて、ひたすら時間を積み増すことで納期を守ろうとしたのです。

最初のうちは、プロジェクトはなんとか回っているように見えました。

しかし、徐々に綻びが目立ち始めました。メンバーとのコミュニケーションを減らすことを目的に、業務指示を必要最小限にとどめていたために、頼んだ仕事が期待とは違う仕上がりで戻ってくるケースが増加。小さなミスを隠そうとする場面も目立つようになり、苛立った高野さんが思わず声を荒げることも増えていきました。

当然、メンバーの表情は暗くなっていきます。

そして、状況は悪化の一途を辿り始めました。頻発するミスをカバーするために余計な作業が増え、残業はさらに増加。疲れ切ったメンバーは次々と離職し、その穴を埋めるために新しい人材を採用・育成せざるを得ない状況に追い込まれていきました。その結果、さらにコストがかさみ、もともと厳しかった予算はますます圧迫されていったのです。

こうして、高野さんは行き詰まってしまったのです。

「マネジメントの本質」を誤解してはならない

高野さんが失敗した理由は、何だったのでしょうか。

もちろん、いくら厳しい納期を課せられて焦っていたとはいえ、メンバーを感情的に叱責したり、声を荒げたりするのはリーダーとして未熟と言うほかありません。

しかし、それは単に高野さんの人間的未熟さとして片付けられる問題ではありません。なぜなら、その未熟さの奥には、彼の「マネジメント」に関する誤解が横たわっていると思うからです。

どういうことかご説明しましょう。

高野さんは、無駄と感じた会議やコミュニケーションを極限まで減らすなど、できるだけ多くの時間を、メンバーに“手を動かす”ことを求めました。つまり、できる限り多くの「時間」を確保し、限られた「人数」をフル稼働させることで、「工数=時間×人数」の値を最大化させようとしたわけです。

これは、一見、「限られた資源を有効活用して、最大限の成果を生み出す」というマネジメントの定義に適合しているように見えます。しかし、この高野さんの考え方こそが大失敗の原因だったのです。

たとえば、彼は会議やコミュニケーションを「無駄」と捉えていたため、メンバーとの意思疎通が不十分になっていました。結果として、メンバーは高野さんの指示の真意を掴むことができず、仕事を進めながら常に「この進め方でいいんだろうか?」と思い悩むことで、心理的リソースをすり減らしていました。

しかも、高野さんの期待するアウトプットと異なっていたときには、厳しく叱責されるのです。そのような環境のなかでは、メンバーは「不安」「恐怖」「怒り」などの感情を制御するためにも心理的リソースを消耗せざるを得なかったでしょう。

さらに、高野さんから「やり直し」の指示が頻発するようになると、徒労感を覚えるうえに、残業時間の増加とともに肉体的な疲労も蓄積。注意力が散漫になることで、さらにミスが増加するという悪循環へと陥っていきました。

その結果、「1時間で仕上げた仕事を、2時間かけて修正する」という、工数がマイナスに転ずるという異常事態まで生じるようになりました。人間関係がギスギスしているうえに、そのような非生産的な職場において、メンバーが「ここでは働きたくない」と感じるようになるのは当然のことではないでしょうか。

心理的リソースを大切にすると、「生産性」が高まる理由

もうおわかりでしょう。

高野さんの大失敗の原因は、「工数=時間×人数」を最大化するために、「人間」をまるで単なる「数字」のように扱ってしまったことにあります。メンバーが安心して働くために、最低限必要な会議やコミュニケーションすら削って、ただひたすら機械のように“手を動かす”ことを求めたことに根本的な問題があったのです。

しかし、言うまでもありませんが、「人間」には心があります。曖昧な指示をされれば思い悩み、理不尽な叱責を受ければ深く傷つき、そんな職場に身を置くことすら嫌気がさす。そして、その人が本来もっている「能力」を発揮できなくなってしまう。

「人間」がそのような繊細な心をもった存在であることを理解せず、「数字」や「機械」のように扱うと、作業によって生み出される価値としての「工数=時間×人数」の値は増えるどころか、みるみる減っていってしまうのです。

むしろ、こう考えるべきです。「工数」を最大化するために、最も重要な要素は心理的リソースである、と。

なぜなら、メンバーの心理的リソースが満ち足りているときには、やる気も集中力も高いうえに、他のメンバーとの協力関係も良好になりますから、「同じ時間」「同じ人数」であってもより多くの成果を生み出すことができるからです。

こう言ってもいいでしょう。メンバーの心理的リソースを増やすことによって、「工数=時間×人数」の「人数」の「質」を高めることができる。その結果、「工数」も自然と増えていくということです。

もちろん、「工数」を最大化するために、なるべく「無駄な時間」を減らし、限られた人数のメンバーに効率的に働いてもらわなければならない場面もあるでしょう。しかし、そのために心理的リソースを消耗させてしまえば、本末転倒です。かえって、チームの生産性を落とすどころか、高野さんのケースのように“チーム崩壊”につながってしまうこともあるのです。

***

私が「心理的リソースの大切さ」について説明すると、こんな反論をされることがあります。

「それって要するに、メンバーにストレスをかけないってこと? チームで仲良く働こうってこと? それで、成果を上げられるほど、世の中甘くないよ」

でも、そうではありません。

もちろん、私は、心理的リソースを大切に扱うことによって、メンバーの不毛なストレスを減らし、チーム内の人間関係がよくなり、楽しく働ける職場にすることも大きな価値だと思っています。

しかし、そのことを言いたいわけではありません。心理的リソースを大切にする本当の意味は、そうすることで、チームの限られた資源から最大の「成果」を生み出すことなのです。ですから、成果を上げたいと考えるリーダーこそ、心理的リソースの考え方を理解すべきだと、私は考えています。

(本原稿は『なぜ、あなたのチームは疲れているのか?』を一部抜粋・加筆したものです)

株式会社コーチェット 代表取締役

2005年に京都大学教育学部を卒業後、モルガン・スタンレー証券、ゴールドマン・サックス証券(株式アナリスト)を経て、2014年にオンラインカウンセリングサービスを提供する株式会社cotree、2020年にリーダー向けメンタルヘルスとチームマネジメント力トレーニングを提供する株式会社コーチェットを設立。2022年日経ウーマン・オブ・ザ・イヤー受賞。文部科学省アントレプレナーシップ推進大使。経営する会社を通じて10万人以上にカウンセリング・コーチング・トレーニングを提供し、270社以上のチームづくりに携わってきた。エグゼクティブコーチ、システムコーチ(ORSCC)。自身の経営経験から生まれる視点と、カウンセリング/コーチング両面でのアプローチが強み。