今から15年前、日本航空(JAL)は倒産した。負債総額は事業会社として戦後最大の2兆3200億円。だが、わずか2年8ヶ月後には過去最速で再上場を果たす。「稲盛和夫という名経営者による奇跡」として語られるこの再生劇だが、その背後には、倒産・再建プロフェッショナルたちの壮絶な戦いがあった。

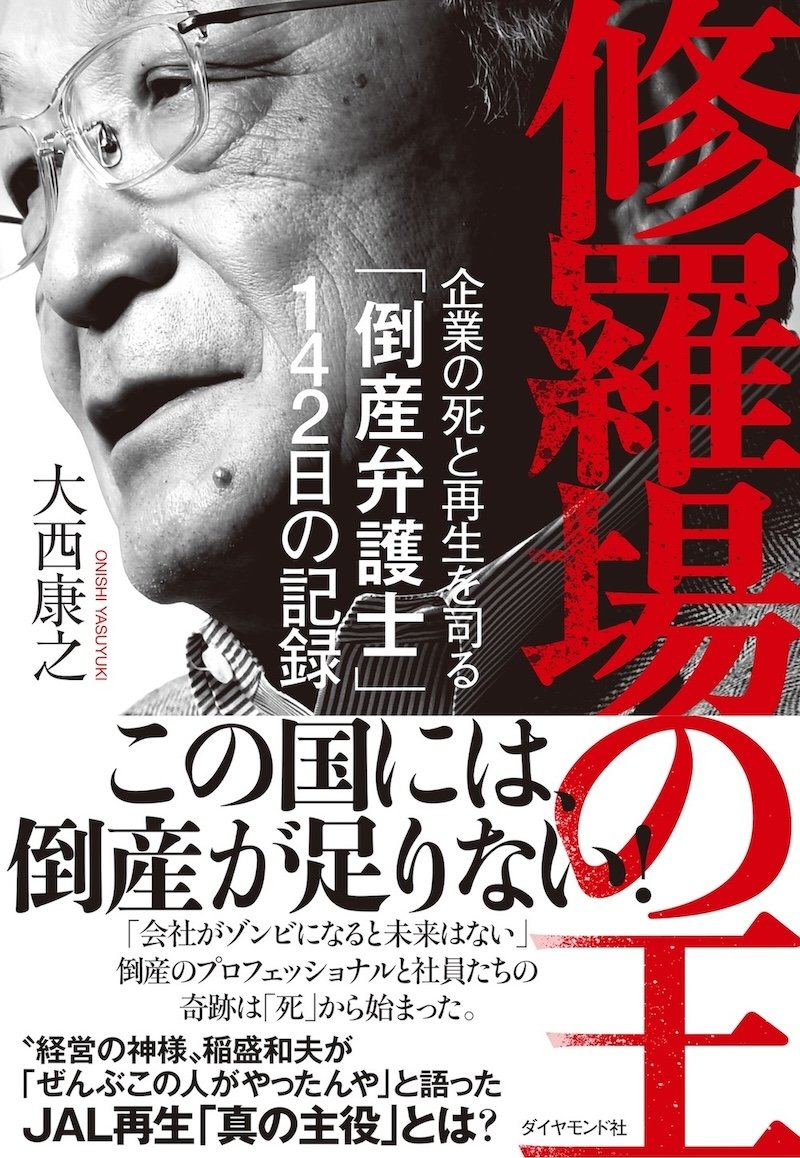

このたび、その全貌をエキサイティングに描いた『修羅場の王』が刊行された。

同書が描くJALの死と再生については、実は「民主党への政権交代」という当時の政治状況が極めて大きく影響している。『修羅場の王』の著者・大西康之氏がその実態および現在に続く課題を解説する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

JAL再生にとって「千載一遇」のチャンス

2010年の日本航空(JAL)の経営破綻とそれに続く再生のプロセスは、日本経済史における極めて特異な事例として記憶されている。JALは長年にわたり、国策企業としての地位と、それに伴う政治家や官僚との複雑な関係によって、本来必要とされる構造改革を回避し続けてきた。

同社の財務体質は慢性的に脆弱であり、「最後の局面では政府が何とかしてくれる」という一種のモラルハザードが組織内部に存在していた。米同時多発テロ、イラク戦争、SARSなどで大規模な航空需要の減少が発生した際も、政府系金融機関である政策投資銀行の融資で延命し、抜本的な体質改善は先送りされた。

しかし、2008年9月のリーマン・ショックに端を発する世界的な金融危機は、JALの経営を持続不可能なレベルへと追い込んだ。この危機的状況が、長年にわたり日本の政治を主導してきた自民党政権の求心力が低下した時期と重なる。この巡り合わせこそが、その後の展開を決定づけた。

2009年8月、衆院総選挙で自民党は惨敗。ついに民主党政権が誕生する。もし、この時期に政権交代が起こっていなければ、JALの再生は異なる道筋を辿った可能性が高い。それまでの自民党政権は、JALが危機に瀕するたびに、「ナショナルフラッグキャリアを潰すわけにはいかない」という大義名分のもと、国交省や銀行を動かしてJALを何度も支えてきた。JALはゾンビ企業への道を歩んでいた。

しかし、政権交代により状況は一変する。新政権は、自民党政権下で進められてきた政策や、長年の既得権益構造の見直しを掲げた。JAL問題は、まさに旧政権の負の遺産の象徴であり、この問題を解決することが新政権の正当性を確立する上で重要視されたのだ。

政権交代というタイミングは、JAL再生にとって「千載一遇」のチャンスだったと言えよう。

企業再生支援機構の設立と

法的整理の選択

JALの倒産処理に向けた下準備として、民主党政権は、当初地域再生を目的として自民党政権下でいったん廃案となっていた法案を再検討し、「株式会社企業再生支援機構法」として成立させた。

そして、この法律の支援対象に「その他事業者」という文言を入れることで、当初想定されていた中小企業だけでなく、JALのような大規模企業も支援できる枠組みを確保した。

JALが抱える問題は、長年の放漫経営、過剰な路線・機材・人員、そして政治的介入といった宿痾の深さにあった。債権者間の話し合いをベースとする私的整理では、こうした負の遺産を完全に断ち切ることは困難だと判断された。

そこで、企業再生支援機構による支援を前提としつつ、最終的には裁判所が関与する会社更生法の適用という「法的整理」が選択された。この決断を主導したのが、拙著『修羅場の王』の主人公である倒産弁護士・瀬戸英雄である。

会社更生法は、会社財産の管理処分権や事業の遂行権を旧経営陣から奪い、裁判所が選任した更生管財人に全権を与える。これにより、政治家、官僚、労働組合、銀行といった強力なステークホルダーの過剰な介入を排除し、公平公正かつ透明性の高い形で、抜本的な事業構造改革を実行することが可能となった。

JAL再生の成功を認めない

「逆回転」の発生

会社更生法の適用により、JALは人員、機材、路線を大幅に削減し、金融機関には87.5%もの債権放棄を求め、株式も100%減資が実施された。この「血を流す改革」の結果、JALは短期間で財務体質を改善し、V字回復を遂げるに至った。

しかし、この成功が日本社会全体にポジティブな教訓として定着することはなかった。民主党政権が終焉し、自民党が政権復帰すると、JAL再生に対する否定的な論調が強烈に噴き出すことになる。「民主党政権の唯一最大の成功」とも言えるJAL再生を、自民党は徹底的に批判した。

「あれは国民の税金を使って借金を帳消しにした焼け太りだ」「自力で経営努力してきたANAと競争させるのは不公平だ」といった批判がメディアや国会を通じて広がり、JAL再生が見事な成功だったという認識が国民に広がることはなかった。

この逆回転の背景には、JAL再生が政権交代という特異点に依存していたことに加え、「失敗した企業は惨めな姿を晒し続けるべきだ」という、日本社会に根強く残る感情が存在したのではないか。結果的に、JAL再生によって示された「失敗してもリセットし、やり直せる」という健全な資本主義の原則が、日本経済の改革のロールモデルとなることはなかった。

そして、ゾンビ企業が温存される状況は今も続いている。

(本稿は『修羅場の王』著者・大西康之氏の口述をダイヤモンド社がまとめたものです)