今から15年前、日本航空(JAL)は倒産した。負債総額は事業会社として戦後最大の2兆3200億円。だが、わずか2年8ヶ月後には過去最速で再上場を果たす。「稲盛和夫という名経営者による奇跡」として語られるこの再生劇だが、その背後には、倒産・再建プロフェッショナルたちの知られざる戦いがあった。その主役こそが日本を代表する倒産弁護士・瀬戸英雄である。

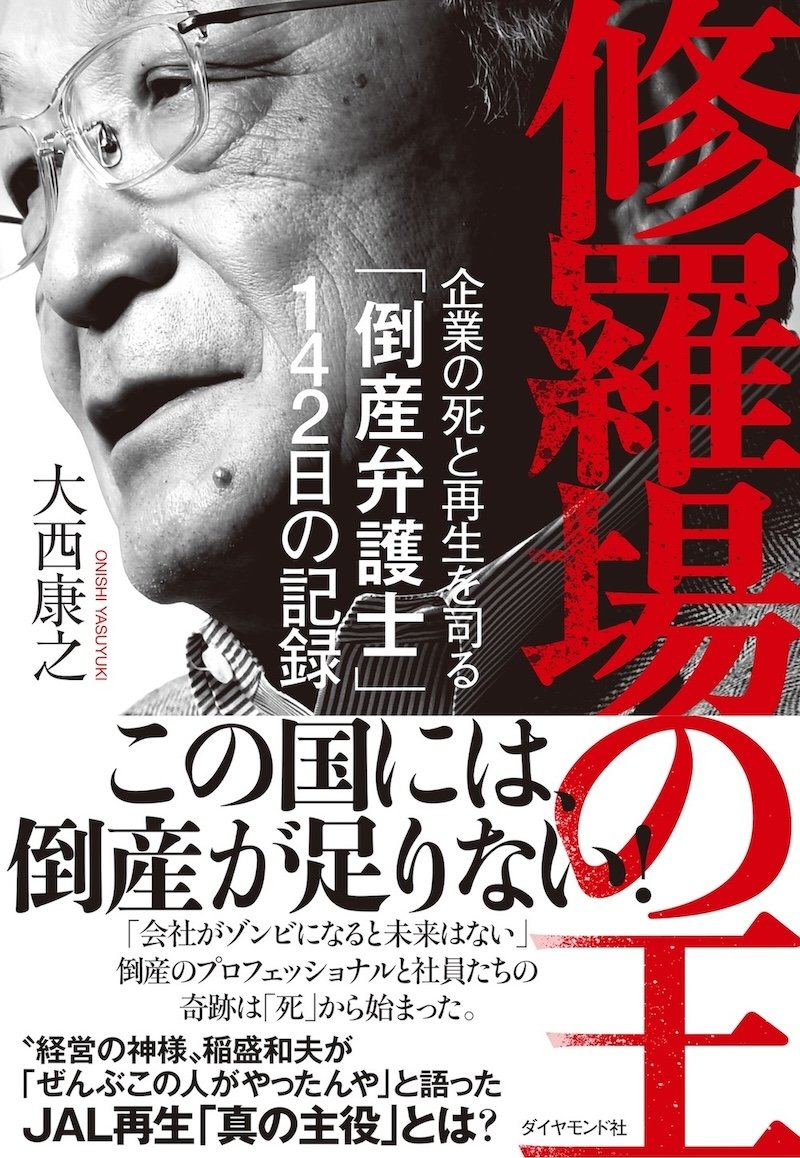

瀬戸が管財人として携わったJALの死と再生の実態とは? その全貌を初めて明かす『修羅場の王』がついに刊行された。

倒産弁護士、そして管財人の仕事とは何か? なぜ瀬戸たちはJALを修羅場に導く劇薬「会社更生法」を用いたのか?『修羅場の王』の著者・大西康之氏が解説する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

法の権能を一身に担う管財人

企業取材の現場に身を置いて30年以上の月日が流れたが、平時の取材対象は、滞りなく事業活動を行う健常な企業である。M&Aや業績の変動、経営陣の交代といった出来事は日常茶飯事だが、その日常の中に、ごく稀に訪れる特異点がある。それが「大型倒産」の局面だ。

バブル崩壊後の90年代、金融機関などの大型倒産が相次いだ際、私はその「修羅場」の凄まじさを目の当たりにした。いったん倒産という話が持ち上がると、それまで円滑に回っていた企業の営みや関係性は、凄まじい勢いで逆回転を始める。

企業に関わるすべてのステークホルダー、すなわち銀行、株主、従業員、労働組合、経営者、監督官庁、さらには地域社会といった広範な関係者における、それまでのWinWinの関係が崩壊する。誰もが「とにかく自分だけは逃れたい」「自分の利益だけは守りたい」という本能的な欲求に従い、私欲をむき出しにして行動する。

皆が生きていかねばならない以上、その行動は理解できるものの、その結果として企業を取り巻く環境は、欲望剥き出しの「修羅場」と化すのである。

こうした混沌とした局面で、会社更生法や破産法といった法的整理が開始されると、裁判所から選任される「管財人」という特異な存在が出現する。この管財人こそ「修羅場の王」に他ならない。

倒産手続きが始まると、債権者たちは「自分の貸した分だけは回収したい」「自分の雇用だけは守ってほしい」と利己的に行動する。管財人の役割は、この殺気立つステークホルダーを「ちょっと待った」とはねつけ、裁判所の権限と法律の力を使い、いったんすべてをフリーズ(停止)させることである。

この「我先に」と手を伸ばす者たちを黙らせる役割は、法によって管財人に付与された、極めて強く、万能な権限である。

管財人の立場は、健常なときの会社のCEOや、巨額の資金を貸し付けている銀行の頭取、あるいは会社を監督する官庁の担当者よりも遥かに強い。すべてのステークホルダーを法の力で黙らせ、誰が誰にいくら貸しているのか、どれだけの資産が残っているのかを徹底的に調査する。その上で、会社を再生させるのか、あるいは資産を公平公正に分配して清算するのか、その後の運命のすべてを司るのだ。

倒産実務の大家

管財人は多くの場合、弁護士から選任される。倒産実務を専門に扱う弁護士は「倒産弁護士」と呼ばれるが、そこで長らくキャリアを重ね抜群の実績をもつのが、拙著『修羅場の王』の主人公・瀬戸英雄である。彼は、商工ローン大手のSFCG(旧商工ファンド)の破産管財人や、大手スーパーのマイカル(旧ニチイ)、マンションデベロッパーのヒューザーなど、数々の大型倒産案件をさばいてきた日本を代表する倒産弁護士だ。

2010年、瀬戸は経営危機に陥っていた日本航空(JAL)の法的整理を断行し、負債総額2兆3000億円超という事業会社として戦後最大の倒産事案の管財人となる。巨大な修羅場に王として乗り込んだのである。

JALは長年にわたり、政治家や監督官庁の利権や既得権益に振り回されてきた。さらに、社内には「危機になっても国が助けてくれる」という甘えが蔓延し、労使関係も複雑さを極めていた。構造的な病理が蓄積し、ゾンビ企業と化しつつあったのである。SARSやリーマン・ショックといった度重なる外部リスクのたびに、JALは抜本的な改革を避け、政官による弥縫的な救済策によって延命を続けてきた。

しかし、2009年時点でJALの経営危機は抜き差しならぬ状況になっていた。瀬戸はJALの再生はもはや「私的整理」では不可能だと判断。長年の腐敗構造は、債権者間の話し合いによる私的整理では切除しきれず、手術後に病が再発する恐れがあると考えたのである。

瀬戸ら倒産プロフェッショナルたちがJAL再生で選択したのは「会社更生法」という劇薬である。法に基づいて倒産させることで負の遺産を以下のとおり一掃した。

・人員、機材、運航路線のすべてを約3分の1削減。

・金融債権(銀行融資など)を87.5%カット(総額5215億円)。

・企業年金の削減(現役社員5割、退職者3割の給付を削減)。

・株式は100%減資。

激烈な痛みを伴うこの徹底した外科手術は、当然ながら銀行や政治家、労組から猛烈な反発を招いた。しかし、修羅場の王・瀬戸は、既得権益やしがらみを断ち切り、複雑さを極める利害関係を調整して、JAL再生の道を切り拓いたのである。

このプロセスにおいて、瀬戸が体現したのが、倒産法が持つ根源的な理念である。「挑戦すれば失敗もする。失敗したらケジメをつけてやり直せばいい。そのために倒産法がある」。健全な資本主義の「失敗のリセット」の哲学であった。

しかし、その哲学は日本社会にはいまだ根付いていない。日本には、本来マーケットから退出すべき企業(ゾンビ企業)が数多く温存されている。そのため成長分野や新規企業に投じられるべき経営資源が滞留し経済全体が非効率になっている。

日本が再び成長のモメンタムを取り戻すためには、「失敗してはいけない」という息苦しさから脱却し、「やり直しのきく社会」に変わる必要がある。瀬戸らが命懸けで実行したJAL再生のプロセスは、日本経済が直面する構造的な課題に対する、極めて重要な教訓を示していると言えよう。

(本稿は『修羅場の王』著者・大西康之氏の口述をダイヤモンド社がまとめたものです)