今から15年前、日本航空(JAL)は倒産した。負債総額は事業会社として戦後最大の2兆3200億円。だが、わずか2年8ヶ月後には過去最速で再上場を果たす。「稲盛和夫という名経営者による奇跡」として語られるこの再生劇だが、その背後には、倒産・再建プロフェッショナルたちの壮絶な戦いがあった。その主役こそが日本を代表する倒産弁護士・瀬戸英雄である。

大型企業破綻の修羅場を数多く指揮してきた瀬戸は、JALに「会社更生法」という劇薬を処方。既得権益にまみれ、ゾンビ化しつつあった巨大企業の宿痾を断ち切り、復活への道を拓いた。

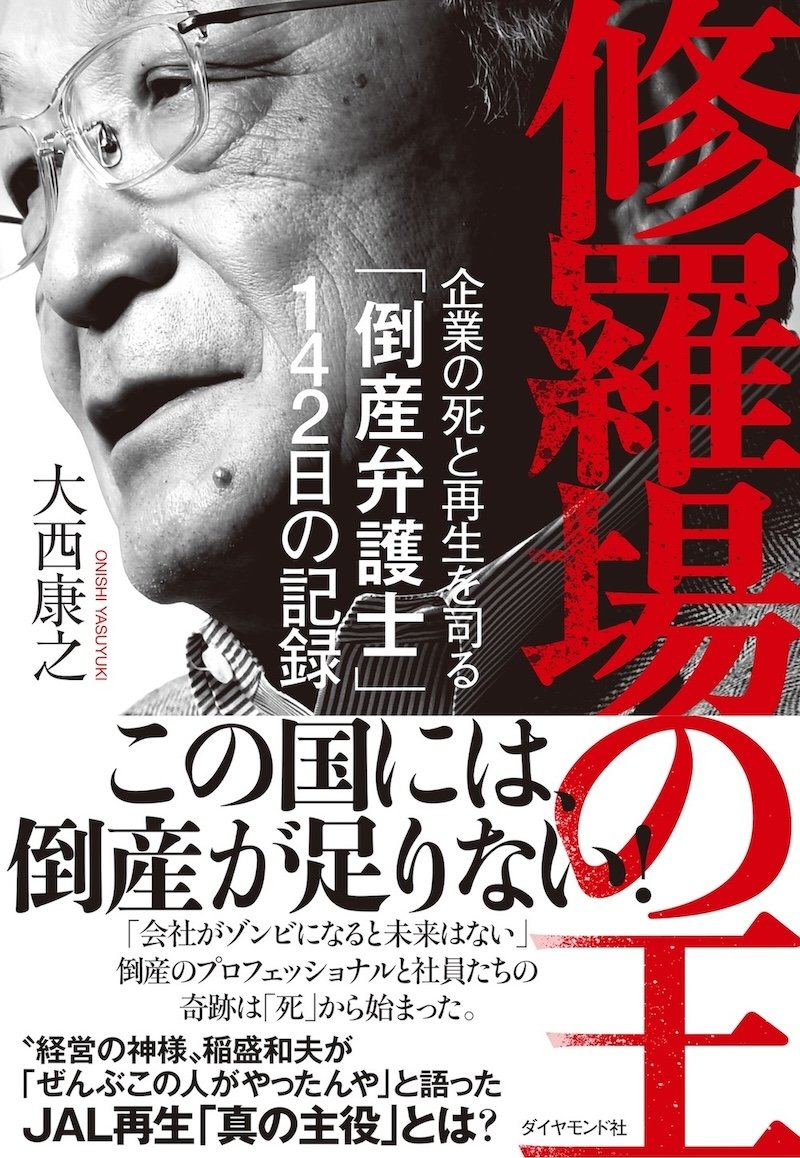

瀬戸が語る赤裸々な証言と、関係者への膨大な取材に基づき、JALの死と再生を描いた『修羅場の王──企業の死と再生を司る「倒産弁護士」142日の記録』が刊行された。停滞続きの日本経済が今こそ学ぶべき教訓を、同書から特別公開する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

失敗できない社会

マイカル、第一ホテル、ヒューザー、SFCG(旧商工ファンド)、ヤオハンジャパン等の大型倒産事案を管財人として担ってきた倒産弁護士・瀬戸英雄。“法的整理の鬼”と呼ばれた彼は、さまざまなしがらみを断ち切ってJALを倒産(会社更生法の適用申請)させ、復活への道を拓いた。

数々の倒産案件をさばいてきた瀬戸はこう考える。「挑戦すれば失敗もする。失敗したら、ケジメをつけてやり直せばいい。そのために倒産法がある。挑戦して、失敗した者が、リセットしてやり直せる。それが健全な資本主義だ」。

戦後、浜松の小さな町工場でバイクの生産を始めてあっというまに世界最高峰の二輪レースを制覇したホンダの創業者、本田宗一郎(1906年~91年)がこんな言葉を残している。

「成功とは99%の失敗に支えられた1%である」

大袈裟な話ではない。戦後間もない1950年代の日本には数百社もの二輪車メーカーが乱立していた。生き残ったのはホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキの4社のみ。宗一郎の成功の陰には、99%の失敗者がいた。

それでも人々はひるまなかった。高度経済成長からバブル崩壊に至るまで、日本企業は成功と失敗を猛烈に繰り返しながら成長していった。「失敗してもやり直せばいい」。そう思える楽観主義がこの国を覆っていた。

しかし、バブル崩壊で成長神話が終わり、宗一郎のような戦後の起業家第一世代が去ってサラリーマン経営者が多勢を占めるようになると、「失敗は許されない」という悲観主義が蔓延する。「成功は千に三つ」と言われる起業になど誰も挑まない。

スタートアップに強い米調査会社CBインサイツによると、2024年9月時点のユニコーン企業(企業価値10億ドル超の未上場企業)の数は、上から順に米国676社、中国164社、インド71社と続くが、日本はわずか8社で韓国の半分だ。

一方、米国では2023年に上場企業を含む642社の大型倒産があった。同年の日本の上場企業倒産は1社である。猛烈に生まれて猛烈に死ぬ米国経済は、それでも成長を続ける。生まれも死にもしない静謐(せいひつ)な日本経済はこの30年間、世界の成長から置き去りにされた。

失敗できない社会は、挑戦できない社会であり、成長できない社会でもある。日本が再び成長のモメンタムを取り戻すには、「失敗してはいけない」息苦しさを打ち破り、「やり直しのできる社会」に作り替える必要がある。

そんな想いから、瀬戸は法制審議会の倒産法部会の幹事として、1999年に公布された民事再生法の制定や、2002年の会社更生法改正、2004年の破産法の改正に関わってきた。

だが「やり直しのできる社会に」という瀬戸ら倒産弁護士の思いは、日本の社会にまだ届いていない。倒産を忌避する傾向は近年、ますます強まっている。2020年から23年までの3年間、裁判所に会社更生法の適用を申請したのは毎年1社ずつである。日本における倒産は「失敗のリセット」ではなく、「タブー」のままだ。

日本で「ゾンビ企業」が大量に生まれる理由

「倒産法」の理念は、債務者に再出発の機会を提供することと、公平公正に債権者の権利を保護することにある。

会社の経営が行き詰まると、債権者(その会社に金や商品やサービスを貸している人々)はわれ先に債権を回収する。倒産法が整備されるまで、債務者は家屋敷といった個人の財産までむしり取られ、苛烈な取り立ては保証人のみならず親類縁者にまで及んだ。債務者は取り立てを免れようと夜逃げし、逃げ切れないと悟ると首を括った。

1890年(明治23年)、外務省の公法顧問を務めていたドイツ人法学者ヘルマン・ロエスレルが起草した商法草案をもとに1922年(大正11年)に定められた破産法にも免責制度はなく、破産者が身ぐるみ剥がされるような状況だった。

一方、1776年に独立宣言したアメリカが1787年の合衆国憲法制定を経て、1800年に倒産法を、1841年には破産法を制定した。そこでは「債務者の再出発の促進」が謳われ、債務者が借金地獄から抜け出し、再び経済的に安定した生活を送ることを目指していた。

「新世界」には就職先などない。新大陸に到着した移民たちは、生きていくためすぐにビジネスを立ち上げなければならない。多くの人が起業すれば、多くの人が失敗する。その時どうするか。彼らは失敗者に再挑戦の機会を与えた。それは甘っちょろい人道主義ではない。

「債務者のなけなしの財産を奪って無一文にするより、返済可能な水準まで借金を減らして(免責して)事業を継続させたほうが、最終的な債権回収額は大きくなる」

どっちが得かよく考えてみようという、徹底したプラグマティズムゆえの選択である。

1978年の倒産法改正で米連邦倒産法第11条、いわゆる「チャプター11」が導入されたことにより、債務者自らが経営を続けながら債務を整理することが容易になり「債務者の再出発」という理念が一段と強化された。

債務者の再出発を考慮した免責制度が日本に導入されたのは第二次世界大戦が終わった後の1952年のことである。アメリカの連邦倒産法第10条を移植する形で会社更生法が制定され、債務圧縮などの免責を受けて事業を継続しながら会社の再建を目指すことができるようになった。

チャプター11の影響を受け、日本でも2000年には再建支援の対象を個人や中小企業に広げるための民事再生法が施行され、2002年には再建手続きの迅速化などを目的に会社更生法が改正された。

しかし日本ではいまだ、「倒産」を「やり直し」と捉える考えは根付いていない。失敗を認めたくない経営者、銀行、官庁、政治家の庇護によって、経営に失敗した多くの大企業が生きながらえている。東京大学の星岳雄教授は、回復の見込みが立たないのに債権者や政府の支援で存続し、経済全体の収益性を損なうこれらの企業を「ゾンビ企業」と呼ぶ。

「日本には起業が足りない」とよく言われるが、ゾンビ企業がはびこる環境で新たな企業は芽吹かない。日本で起業が少ないのは、倒産が足りないからなのだ。

(この記事は『修羅場の王』から一部を抜粋・編集して構成したものです)