AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。

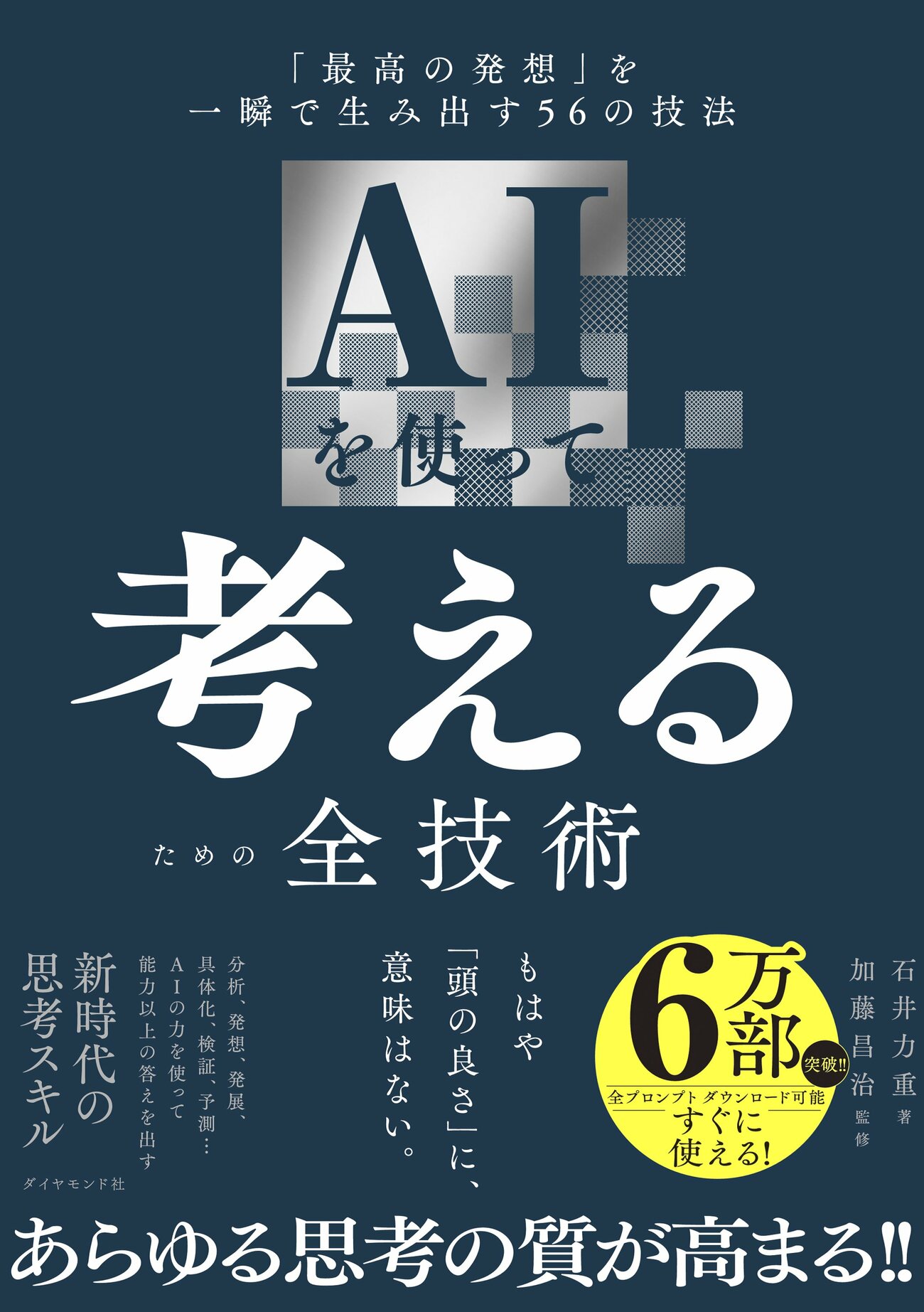

そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍『AIを使って考えるための全技術』が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか!」「値段の100倍の価値はある!」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。(構成/ダイヤモンド社・石井一穂)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「頭のいい人」のAIの使い方

AIを仕事に活用できるシーンは多々ありますが、業務の効率化や自動化だけに使うのは少々もったいない。新しいアイデアを考えるといった、「頭を使う作業」にもAIは活用できます。

たとえば、アイデアが実現した際の反応を予測したいときにも、AIは活用できます。

ただし、適当な聞き方をしても、質の良い回答は得られません。ロクでもない回答が返ってきてしまうときには、人間側の質問(プロンプト)が適切でないことがほとんどです。

では、どう聞けばいいのか。それをご紹介していきます。

アイデアへの評価を下すのは「外」の人たち

新しい商品・サービスや新規事業の開発に関する企画立案の際、つい思考が「内側」にこもりがちです。

新商品には機密もあるでしょうし、社内会議を通すためのアレコレに時間も注意も割かれるがあまり、社外へのヒアリングなど、やるべきことがなおざりになってしまうケースもあるあるです。

企画立案している案件が何であれ、最終的に評価するのは「社外の人たち」であることがほとんどでしょう。

消費者やユーザーは当然のこと。それだけではなく、上場企業であれば株主、関わりのある取引先や行政機関、金融機関など、総じてステイクホルダーと呼ばれるような存在も無視できません。

他にも、メディアやジャーナリスト、商品レビューの専門家、NPOやオピニオンリーダーのように、直接の顧客ではなくとも事業を評価してくれる人たちもいます。

アイデアに「関係者たちの声」を取り入れる

どんな事業規模であろうとも、少なからず社外の人たちに影響を与え、反対に影響を受けてもいるのです。よっぽどの社外秘企画でないかぎり、なんだかんだで社外にいるステイクホルダーの関与があります。

そういった社外の「関係者」たちに理解され、協力者になってもらえるような形にアイデアを調整していくことは、アイデアを実現可能な「企画」に磨いていく上で重要な作業となります。

そのため、アイデアに関係者たちの声を取り入れることは、すでに多くの企業で実践されてきています。実際に伺って、説明をしたり話を聞いたり。ユーザーを集めたグループインタビューなどによって市場調査をするのもメジャーな方法です。

そこで初めて、社内と社外における認識の齟齬を自覚するなんてことが、よくありました(今もありますね)。

影響力を持つ人の反応を探る技法「影響力の人」

このように効果のある取り組みですが、もちろん費用も時間もかかります。

そのコスト、AIでカットしてしまいましょう。

それが技法その29「影響力の人」です。

こちらが、そのプロンプトです。

〈お題やアイデアを記入〉

このお題に関する影響力のある人を同定してください。その人たちのアイデアへの反応はどのようなものになるか教えてください。

「影響力を持つ人」に成り代わったAIから、アイデアや自社に対して意見をもらいます。ステイクホルダーのなかでも、有力で影響力のある人たちが誰なのかを想定し、その方々が新商品や新事業について抱くであろう意見をもとに、アイデアを評価してもらいます。

これだけで懸念点が100%解消されるわけではありませんが、企画の精度を高める上では充分に有効です。

そもそも自社にとって影響力を持つ関係者が把握できるだけでも効果があります。AIの回答を参考に、有力だと考えられる方々に向けて、リアルにコンタクトすることも検討できるわけですね。

技法その29「影響力の人」、ぜひ活用してみてください。

(本稿は、書籍『AIを使って考えるための全技術』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。この他にも書籍では、AIを使って思考の質を高める56の方法を紹介しています)