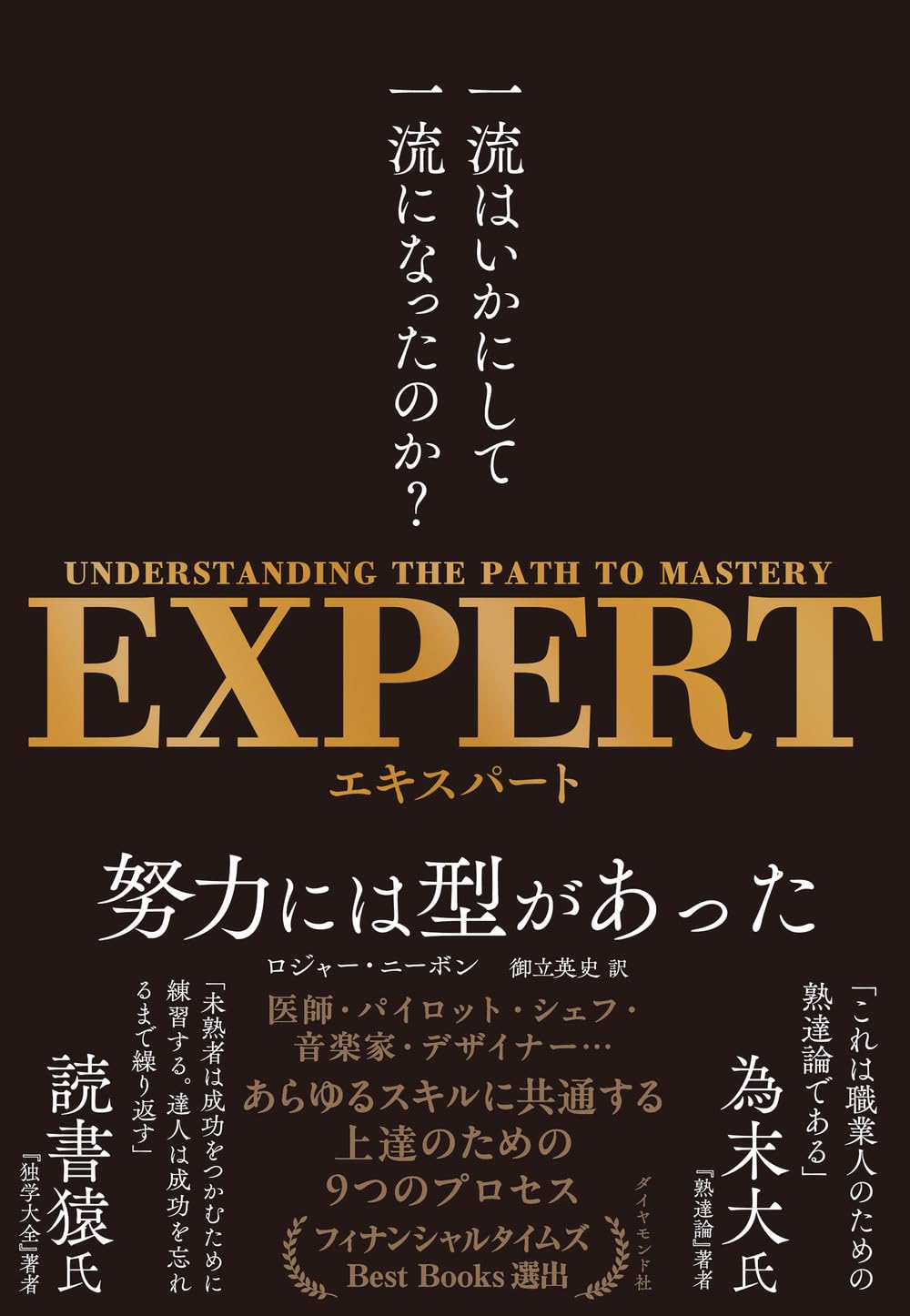

『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』(ロジャー・ニーボン著/御立英史訳、ダイヤモンド社)は、あらゆる分野で「一流」へと至るプロセスを体系的に描き出した一冊です。どんな分野であれ、とある9つのプロセスをたどることで、誰だって一流になれる――医者やパイロット、外科医など30名を超える一流への取材・調査を重ねて、その普遍的な過程を明らかにしています。今回は驚くほど上達の早い人の特徴について『EXPERT』の本文から抜粋・一部変更してお届けします。(構成/ダイヤモンド社・森遥香)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

驚くほど上達の早い人がやっていること

仕事でも勉強でも、驚くほど上達の早い人を見ると、私たちはつい「生まれつき頭がいいのだろう」とか「センスがあるからだ」と考えてしまいます。けれども、外科医であり教育研究者であるロジャー・ニーバーン氏が、料理人や音楽家、医師や職人、消防士に至るまで、多様な分野の達人を長年にわたり観察してきた末に到達した結論は、それとはまったく異なるものでした。

上達の速さを決めているのは、才能や努力量ではなく、「対象をどのように見ているか」という点にあります。

目を開けて何かを視野に入れただけでは見たことにはならない。

見るというのは、注意力を集中させなくてはならない能動的な行為だ。

思い込みを捨てて対象を見ることのできる目、学びのための長い時間、そして忍耐が必要だ。

『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』p.138より

多くの場合、私たちは「自分はわかっている」と思い込みながら、実際には「そうに違いない」と予測しているものを無意識に視界へ重ねてしまっています。

しかし、一流の人は、そこで立ち止まります。予測を外し、先入観を取り払い、対象そのものの姿がどのようなものだったのかを、再び丁寧に見直します。彼らは、同じ光景の中から、他の人には見えていない「わずかな違い」を拾い上げることができるのです。

仕事で指摘を受けた時の考え方

例えば、仕事で指摘を受けたとき、多くの人は「もっと丁寧に」「全体を意識して」といった抽象的な言葉のまま理解してしまいます。

しかし、上達の早い人は、その言葉を投げかけた上司の表情や声の調子、自分が応じたときの空気の変化、相手が一瞬だけ間を置いたあの「瞬間」などを丁寧に思い返します。そして、自分がどの場面で、何をどう判断し、どんな言葉を選び、どんな呼吸の置き方をしたのかをゆっくりたどっていきます。

そうしていくと、「もっと丁寧に」というような抽象的な言葉は、次第に「どこで丁寧さが抜け落ちていたのか」という具体的な一点に変わっていきます。たとえば、「相手が言い終える前に話し始めていた」や、「説明の順番が相手の理解と逆向きだった」といった、ほんの小さな“ずれ”として姿を表します。

上達とは、この「ずれ」を見つけ、そのずれを少しずつ修正していく過程です。気合いや根性で押し切るのではありません。世界をどれだけ細かく観察し、その中にある“わずかな違い”に気づけるかどうかで、成長の速度は変わります。

言い換えれば、上達が早い人とは、生まれつき才能がある人ではなく、「見えるものの細かさが増していく人」のことです。

観察の蓄積によって、世界の解像度が上がっていくのです。

(本記事は、ロジャー・ニーボン著『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』の抜粋記事です。)