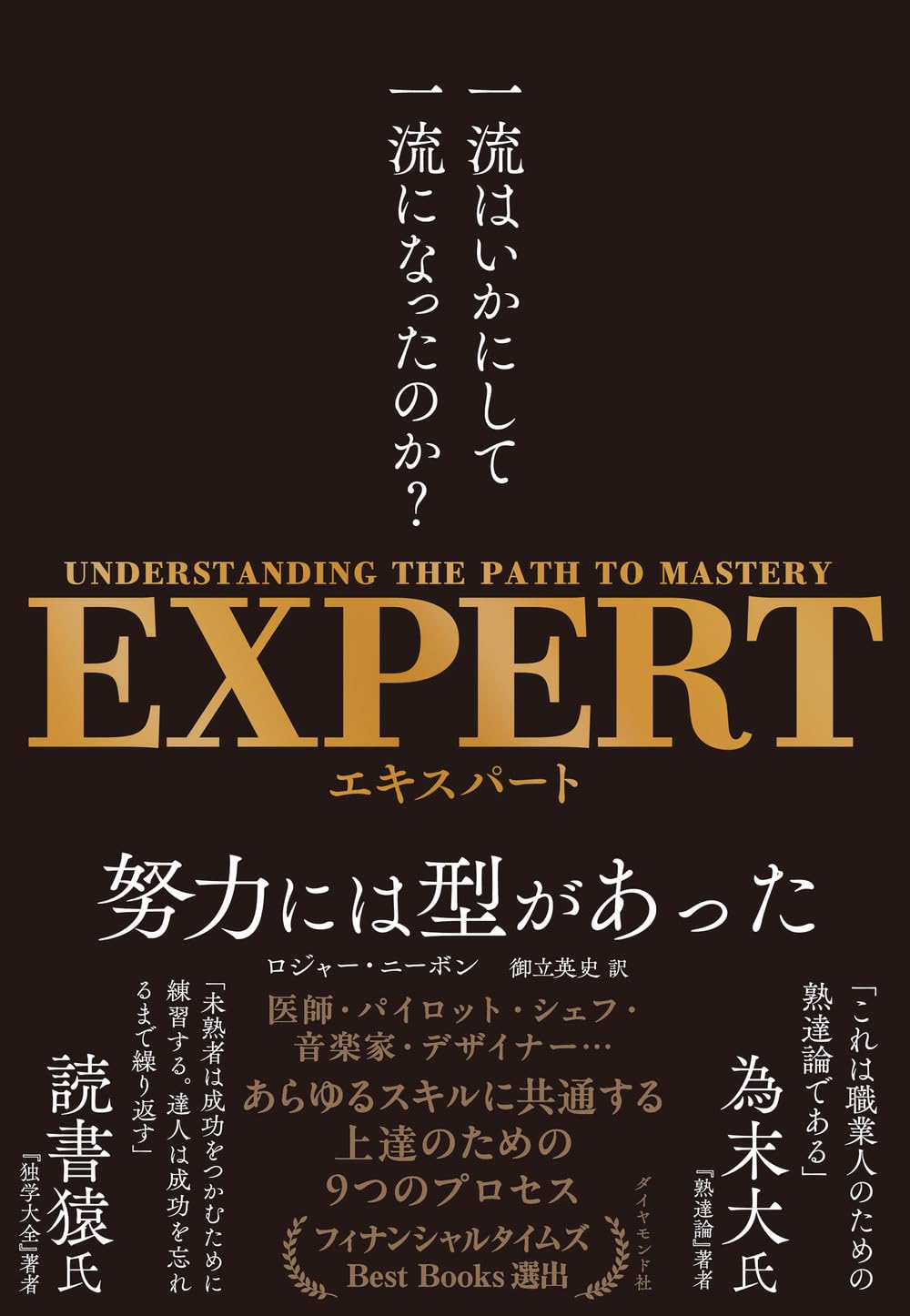

新刊『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』(ロジャー・ニーボン著/御立英史訳、ダイヤモンド社)は、あらゆる分野で「一流」へと至るプロセスを体系的に描き出した一冊です。どんな分野であれ、とある9つのプロセスをたどることで、誰だって一流になれる――医者やパイロット、外科医など30名を超える一流への取材・調査を重ねて、その普遍的な過程を明らかにしています。今回は達人が持つ感覚について『EXPERT』の本文から抜粋してお届けします。(構成/ダイヤモンド社・森遥香)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

完成と崩壊のはざまで

ダンカン・フーソンは、ロンドンにあるいくつかの美術学校で陶芸を教えている。すぐれた美術家であるだけでなく教え上手で、陶芸関連の教科書も書いている。彼の生徒のなかには、高度な技術を持つ者もいるが、多くはまったくの初心者だ。

ダンカンとはじめて会ったとき、どこまで材料を攻めていけるかという話をした。そのときダンカンは、「壊れる直前まで薄くしていく」と言った。それはあらゆる達人にとって重要なスキルであり、私がポピーの手術で苦労した点でもある。

ダンカンのような達人の仕事ぶりは、流れるようで無駄がなく、いとも簡単そうに見える。彼はまず、粘土の塊を菊練りして空気を抜き、生地をこねるパン職人のように力強く打ち込む。その粘土をしっかり轆轤に据えてから回し始める。轆轤の回転速度を上げながら、しかるべき部分に圧をかけたり、指先でやさしく触れたりしながら、粘土の塊を丸みを帯びた器の土台へとゆっくり変形させていく。

下のほうから始まった器の成形が上部に到達すると、指先でそっとつまむようにして首の部分を引き上げていく。ちょうど良い厚さになったと感じたら、そこでつまむのをやめる。言ってしまえば、それだけのことだ。

しかし、もちろん実際はそんなに簡単なことではない。つまむときの力の入れ方が絶妙に重要なのだ。弱ければ、胴と比べて厚すぎる不格好な首になり、強すぎると、自重に耐えられずにつぶれてしまう。そうなると最初からやり直しだ。ダンカンはその微妙な工程をいとも簡単にやってのける。それ以上でもそれ以下でもない力加減について、言葉では説明できない知識があるからだ。崩れるか崩れないか、ぎりぎりのところを見極める感覚が身体に染みこんでいるから、ここで止めるべきか、もう少し攻めてもよいかがわかるのだ。

ダンカンがやると簡単そうに見えるのは、何十年にもわたる練習の賜物だ。この本に登場するほかの達人と同様、彼も「ひたすら繰り返す」長い年月で、何千もの壺や瓶を作ってきた。医者が採血をしたり、仕立て職人がポケットフラップを作ったり、石彫家が平らな石の面を作ったりするのと同じだ。だが、彼に教わっている生徒にはそんな経験の蓄積がない。だから、限界に近づいたことを察知する感覚を養わなければならない。「不足」と「過剰」のあいだにある微妙な境界を見極めることを学ばなければならない。そのためには、細部に注意を払い、感覚を研ぎ澄ますことが求められる。

ダンカンはそれを身体で理解している。陶芸家は多くの作業を手や指を使って行う。道具を使って削ったり、器を土台から引き離したり、模様を刻んだりすることはあるが、大半の作業は、何も使わず直に粘土に触れて行う。そうすることで感覚が研ぎ澄まされていく。手加減を微妙に調整できるのは、つねに身体で粘土と対話しているからだ。粘土がわずかでも乾燥しすぎていたり、柔らかすぎたり、ぬるぬるしていたら気づくことができる。その感覚は言葉で説明できるものではなく、「ぬるぬるさ」を測る物差しがあるわけでもない。それを察知するには、絶え間ない練習で築き上げた内なる参照点が必要なのだ。

(本記事は、ロジャー・ニーボン著『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』の抜粋記事です。)