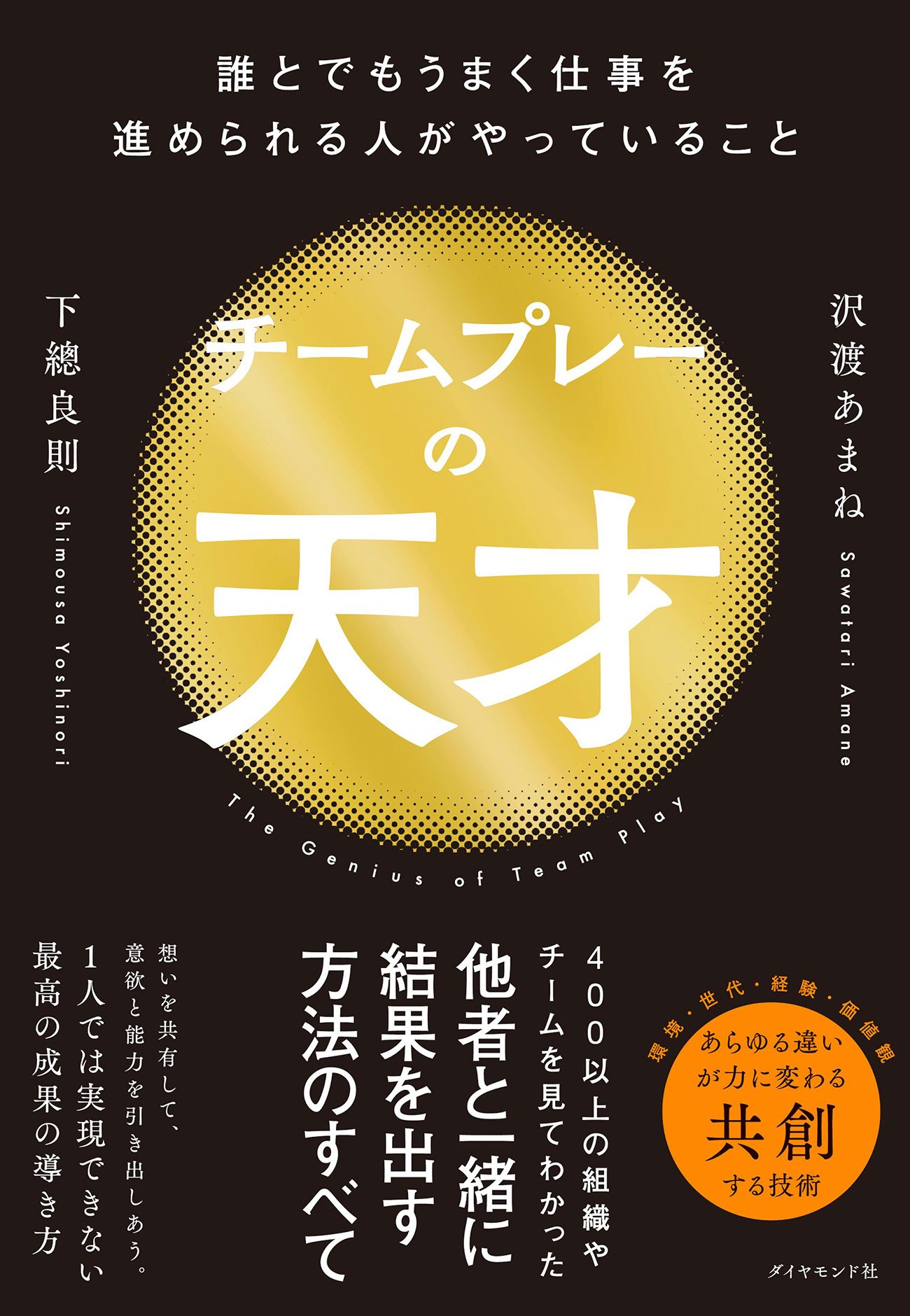

個人では優秀なのに、チームになると成果が出ない――。そんな悩みを抱えるリーダーやマネージャーは少なくありません。一方で、「この人が関わると、なぜかチームがうまく回り始める」と評される人たちが、マネジメントにおいて共通して大事にしていることがあります。それは高度なスキルも、特別な才能も必要ありません。400以上の組織やチームを見てきた組織開発の専門家が「誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること」をまとめた書籍『チームプレーの天才』(沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊)から、そのヒントを紹介します。(構成/ダイヤモンド社・石井一穂)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「心理的安全性」が高い状態とは

チームを組んだら、リーダーのみならず全員が協力して、メンバー同士が互いに自己開示したり、建設的な意見や気づきを言い合ったりしやすい環境を創っていきましょう。

いわゆる心理的安全性を高める営みですが、当社(あまねキャリア)役員の平野乃愛さんが別の良い表現で心理的安全性を説明していたので紹介します。

「ここには敵がいない」環境を創る。

私はこの言葉を聞いた瞬間「それだ!」と膝を打ちました。

ここでは、たとえ疑問や問題点を指摘しても攻撃されることがない。いったん受け止めてもらえる。

それこそが、心理的安全性が高い状態ではないでしょうか。

「見える化」よりも大事なこと

「心理的安全性が高い=馴れ合いの関係」ではありません。

チームや組織をより良くしていくために、言うべきことは言う。

「モヤモヤ」を放置せず、違和感を口にしながら向き合い方を決めて対処していく。

育ってきた環境や境遇が違う人たちが集まる共創の場だからこそ、その耐性と能力が必要ではないでしょうか。

そのために必要なのは、「見える化」よりもまず「言える化」です。

これも、私が組織開発や共創をテーマにした講演などで連呼している定番フレーズです。

経営改革や業務改善において「見える化」の重要性は様々な場面で強調されています。私は、それと併せて「言える化」も極めて大事だと考えています。

「1on1」だけじゃ「言える化」は進まない

社内では言いにくい疑問、顧客やお取引先には言いにくい本音、地域では言いにくい生きにくさ……これらをどう顕在化していくか、チームや組織の課題として合意形成していくかが、健全な共創関係構築の第一歩になると考えます。

「言える化」は、ただ1on1ミーティングを繰り返していれば進むものでもありません。

ファシリテータ役を置く、社内でも自宅でもない第三の場所、いわゆるサードプレイスを活用するなど、仕組みや仕掛けで健全な「言える関係」を創っていきましょう。

(本稿は、書籍『チームプレーの天才』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では、他者との仕事をラクにする具体的な93の技術を紹介しています)