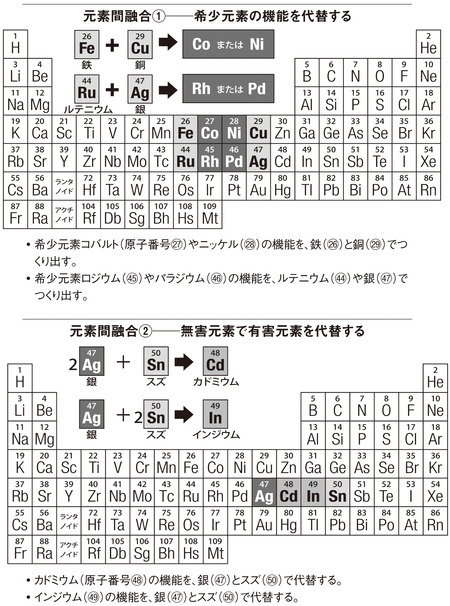

「元素間融合」というのは、誤解を恐れずにいえば、正真正銘、「現代版・錬金術」そのものである。ひとことで表現すると、元素Aと元素Cを混ぜると、その真ん中に位置する元素Bの機能・性質をもつ元素をつくることができた──というものだ。一瞬、「えっ!」と思わず絶句する、信じがたいものである。いわば、「窒素(原子番号7番)とフッ素(同9番)を混ぜたら酸素(同8番)ができた」──というような驚くべきものだ。だからこそ現代の錬金術であり、マジックなのである。

北川宏教授が実際にやってみせたのは、原子番号45のロジウムと、原子番号47の銀を使った研究である。本来、この二つの元素を原子レベルで精密に混ぜ合わせることはできない。それはサイエンスの常識である。しかし、北川宏教授が原子の配置をナノレベルまで考えて混ぜ合わせる技術を開発したところ、周期表でちょうど二つの元素の間に位置するパラジウム(原子番号46)の機能をもった、まったく新しい物質ができたのだ。

もちろん、これはパラジウムそのもの(パラジウムの単体)ではない。できたのは化合物である。しかし、パラジウムの機能をもっているのだから、産業関係者からみれば、「パラジウムができた」のと同じ効果がある。

たとえば、いま産業界でPという希少元素を使っていて、何らかの理由で入手困難になったとする。それを周期表上でPの両隣に位置するXとY(ありふれた安価な元素とする)を混ぜ合わせると、Pの機能をもった物質ができるとすれば、十分にPの代替物質となりうる。希少元素Pを安い元素で代替し、錬金したことになる。

残念なことに、北川宏教授が材料として使ったロジウムの価格はパラジウムよりずっと高価という意味では、この三つの元素をそのまま産業界が活用するわけにはいかない。しかし、「二つの元素から、その間にある元素の機能を自在に創り出せる」という北川教授の研究は「北川マジック」として世界中から絶賛された。

本来なら混ざらないものを、元素の配置までナノレベルでコントロールして混ぜることによって、ちょうど真ん中の機能を生み出すというコンセプトである。ナノテクノロジーの活用によって、新しい「元素間融合物質」が誕生し、化学の常識がひっくり返った瞬間であった。

実をいうと、半導体業界では、ガリウム、ヒ素の二つを混ぜることで「ガリウム・ヒ素」半導体をつくっているし、銅と鉄は高温に加熱することで混ぜることができる。しかし、これらはもともと混ざる性質をもっているからであって、混ざらないものは絶対に混ざらなかった。それを、「どんな元素同士であっても融合しうる基本的な方法」を開発したところに大きな意味がある。もちろん、ナノレベルでの配置の仕方や多くのノウハウはシークレットである。

「欲しい機能」を都合よく取り出せるか?

ここで一つの疑問が湧く。北川宏教授の研究では、「パラジウムそのものができたわけではない」と述べた。パラジウムと同等の機能をもつ新物質をつくったわけだ。パラジウムにも多数の機能(たとえば水素吸蔵機能、触媒機能など)があり、都合よく、産業界で必要としているパラジウムの機能が出てくればよいが、不要な機能しか出てこなかったらどうするのか。「欲しい機能、狙った機能」をきちんと設計できてこそ意味があるはずだ。それは可能なのか、それが問題だ。

現在、JST(科学技術振興機構:文部科学省所管)における「元素戦略」プロジェクトの研究総括でもある玉尾皓平氏は明快に答えてくれた。

「それは可能だと思いますよ。北川宏教授の『ロジウムと銀からパラジウムの機能ができた』ケースでいえば、その配置はもちろんのこと、混合割合もナノレベルで自在に変更可能です。ですから、『この比率で混ぜればパラジウムのAの機能が、この割合でこの配置にすればパラジウムのBの機能を取り出せる』とわかれば、狙った機能、欲しい機能だけを選択的に取り出せるわけです。元素レベルで物質の特性、あるいは機能を理解することで、新しい機能物質を『設計』してつくり出せるようになります。これが、実は『元素戦略の狙い』でもあるのです」

とすれば、この方法でさまざまな組合せを試すことで、「欲しい機能」だけを選択的に取り出すこともできるだろう。さらには人類がまだ知らない、その元素が本来もっている別の新機能まで「元素間融合」を使って引き出すことができる。そんな可能性が生まれてきたのだ。単に希少元素の代替として考えるだけでなく、「新物質をつくる方法が編み出された」という意味では、画期的な成果だ。